- 1.02 MB

- 50页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

'地质灾害防治工程勘察规范1范围本标准规定了地质灾害防治工程勘察工作的技术规则。本标准适用于重庆市因人身财产和环境保护、城镇规划及工程建设等需要而进行的滑坡、危岩崩塌、泥石流、塌岸等地质灾害防治工程勘察,不适用于其它工程勘察。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB50026-93工程测量规范GB/T50266-99工程岩体试验方法标准GB/T50123-99土工试验方法标准GB50021-2001岩土工程勘察规范GB50330-2002建筑边坡工程技术规范DL5013-92水利水电工程钻探规程JTJ064-98公路工程地质勘察规范SL251-2000水利水电工程天然建筑材料勘察规范DB50/139-2003地质灾害危险性评估规程3术语和符号3.1术语3.1.1地质灾害地质作用造成的灾害。3.1.2滑坡斜坡上的岩土体沿某一界面发生剪切破坏向坡下运动的现象。3.1.3滑体沿滑动面作整体滑动的岩土体。3.1.4滑带滑体与滑床间的软弱岩土夹层。3.1.5滑床滑带下的不动岩土体。3.1.6危岩陡坡或悬崖上被裂隙分割可能失稳的岩体。3.1.7崩塌危岩体离开母岩下落的现象。3.1.8泥石流挟带大量泥沙、石块的间歇性洪流。3.1.9塌岸50

河流、水库岸坡在水动力作用下后退的现象。3.1.10致灾地质体可能导致灾害发生的地质体。3.1.11致灾地质作用可能导致灾害发生的地质作用。3.1.12地质环境与水圈、气圈和生物圈相互作用并与人类社会发展紧密联系的岩石圈的上部空间。3.1.13地质灾害防治工程为防止地质灾害的发生而对致灾地质作用或致灾地质体进行控制和整治的活动。3.1.14地质灾害防治工程勘察因防治地质灾害的需要采用各种勘察手段和方法对致灾地质体或致灾地质作用及所处地质环境进行调查研究和分析评价的行为。3.2符号3.2.1岩土性质指标c——岩土体(含结构面)的粘聚力flk——天然湿度条件下岩体极限抗拉强度标准值——岩土体的重度w——水的重度j——岩土体(含结构面)的内摩擦角3.2.2计算参数A——水位变幅D——动水压力F ——危岩稳定系数Fs——滑坡稳定系数Fst——滑坡稳定性安全系数Ft——危岩稳定性安全系数h——地下水位面至库水位面范围内的高度,浪高hw——裂隙充水高度Hb——波浪爬高Hp——波浪影响深度Hs——设计高水位以上坡高K——渗透系数Kd——与被冲蚀岸坡表面粗糙度有关的系数。l——滑面长度P——滑坡剩余下滑力Q——地震力R——抗滑力S——塌岸宽度T——下滑力U——滑面水压力V——后缘裂隙水压力50

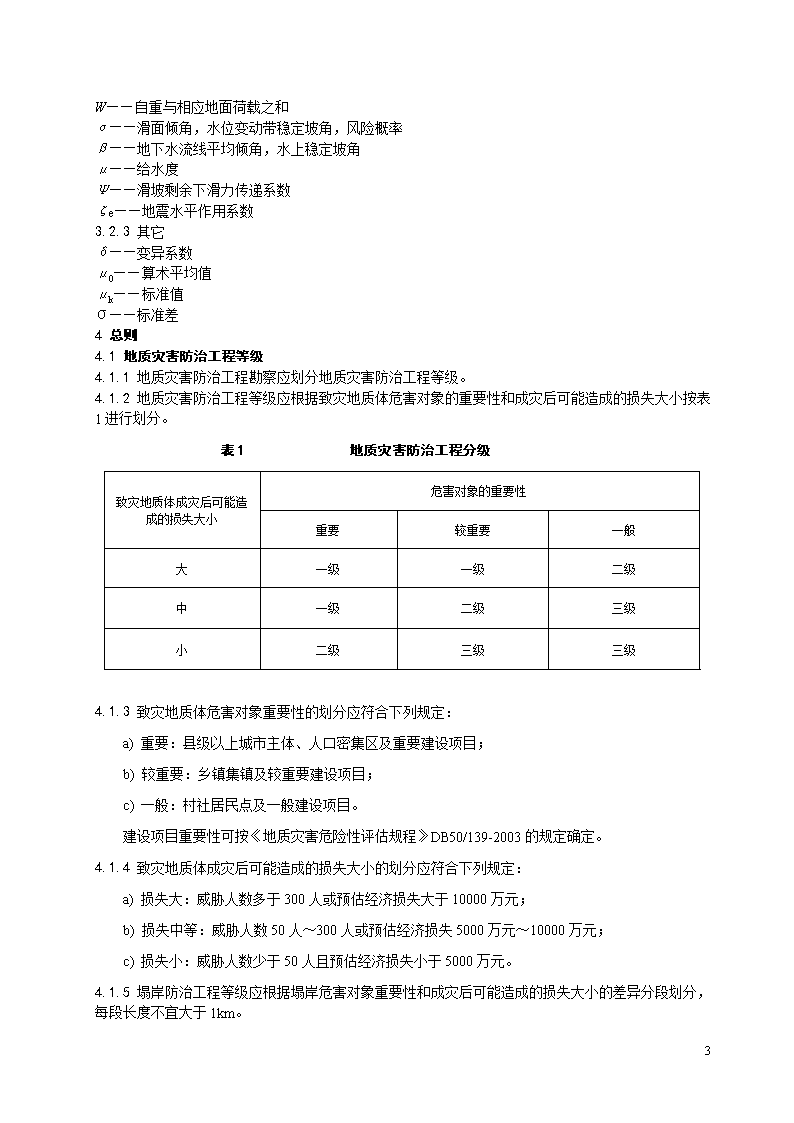

W——自重与相应地面荷载之和α——滑面倾角,水位变动带稳定坡角,风险概率β——地下水流线平均倾角,水上稳定坡角μ——给水度Ψ——滑坡剩余下滑力传递系数ζe——地震水平作用系数3.2.3其它δ——变异系数μ0——算术平均值μk——标准值σ——标准差4总则4.1地质灾害防治工程等级4.1.1地质灾害防治工程勘察应划分地质灾害防治工程等级。4.1.2地质灾害防治工程等级应根据致灾地质体危害对象的重要性和成灾后可能造成的损失大小按表1进行划分。表1地质灾害防治工程分级致灾地质体成灾后可能造成的损失大小危害对象的重要性重要较重要一般大一级一级二级中一级二级三级小二级三级三级4.1.3致灾地质体危害对象重要性的划分应符合下列规定:a)重要:县级以上城市主体、人口密集区及重要建设项目;b)较重要:乡镇集镇及较重要建设项目;c)一般:村社居民点及一般建设项目。建设项目重要性可按《地质灾害危险性评估规程》DB50/139-2003的规定确定。4.1.4致灾地质体成灾后可能造成的损失大小的划分应符合下列规定:a)损失大:威胁人数多于300人或预估经济损失大于10000万元;b)损失中等:威胁人数50人~300人或预估经济损失5000万元~10000万元;c)损失小:威胁人数少于50人且预估经济损失小于5000万元。4.1.5塌岸防治工程等级应根据塌岸危害对象重要性和成灾后可能造成的损失大小的差异分段划分,每段长度不宜大于1km。50

4.2地质环境复杂程度划分4.2.1地质灾害防治工程勘察应对地质环境复杂程度进行划分。4.2.2地质环境复杂程度应根据致灾地质体变形差异、物质组成差异、稳定性控制因素多少和致灾地质体或致灾地质作用所处地质环境复杂程度按表2划分。表2地质环境复杂程度划分判定因素地质环境复杂程度a复杂中等复杂简单致灾地质体变形差异大中等小致灾地质体物质组成差异大中等小致灾地质体稳定性控制因素多中等少致灾地质体所或致灾地质作用处地质环境b复杂中等简单a地质环境复杂程度应由复杂向简单推定,首先满足其中两项者即为该等级;当致灾地质体不明确时可直接按致灾地质作用所处地质环境复杂程度划分;b致灾地质体或致灾地质作用所处地质环境复杂程度可参照《地质灾害危险性评估规程》DB50/139-2003划分,划分时不良地质现象应不含致灾地质体本身。4.2.3塌岸勘察中的岸坡地质环境复杂程度应根据地质环境差异分段划分,每段长度不宜大于1km。4.3地质灾害防治工程勘察阶段4.3.1地质灾害防治工程勘察应视情况确定是否分阶段进行。当致灾地质体规模不大、基本要素明显或地质条件简单或灾情危急、需立即抢险治理时宜进行一次性勘察;当致灾地质体规模大、基本要素不明显或地质环境复杂时应分控制性勘察和详细勘察两个阶段进行。4.3.2地质灾害防治工程控制性勘察应在充分搜集分析以往地质资料基础上,根据需要进行调查测绘、勘探和测试等工作,查明地质灾害的基本特征、成因、形成机制,对致灾地质体在现状和和规划状态下的稳定性作出初步分析并对致灾地质体的危险性作出评价,作出是否需要进行详细勘察和防治的结论,控制性勘察成果应能作为详细勘察的依据,但一般不宜作为地质灾害防治工程设计的依据。4.3.3地质灾害防治工程详细勘察应考虑城镇建设、移民迁建、道路、沿江港口码头及岸坡治理等规划建设的需要,依据控制性勘察的结果,结合可能采取的治理方案部署工作量,分析评价致灾地质体在现状和规划状态下的稳定性和发生灾害的可能性,并提出防治方案建议。详勘成果应能作为地质灾害防治工程设计依据。4.3.4一次性勘察的工作深度应符合详细勘察的基本要求。4.3.550

地质灾害防治工程施工期间应开展地质工作,对开挖形成的边坡、基坑和洞体进行地质素描、地质编录和检验,验证已有的勘察成果;必要时补充更正勘察结论,并将新的地质信息反馈设计和施工。当勘察成果与实际情况明显不符、不能满足设计施工需要或设计有特殊需要时,应进行施工勘察。施工勘察应充分利用已有施工工程。4.4地质灾害防治工程勘察工作布置原则4.4.1勘察工作应遵循先地质测绘后勘探和先物探后钻探的原则。4.4.2地质灾害防治工程勘察中的地质测绘应符合下列基本要求:a)所使用地形底图应为能反映现状地形地物的地形图,其坐标宜为北京坐标系,高程宜为黄海高程,在绘制地形底图时应删去使阅读地质内容产生困难的符号、注记,等高线间距以能反映地貌形态又便于读图为原则;b)地质测绘线路布置对致灾地质体基本要素、变形迹象宜以追索法为主,图面上每0.01m2范围内线路长宜为400mm~800mm,观测点(含工程点)数量宜为5个~10个,防治工程为一级或地质环境复杂时取较大值,防治工程为三级且地质环境简单时取较小值,观测点、线不应均布,应以控制致灾地质体基本要素及变形特征为准;c)观测点应以仪器法或半仪器法测定,点位误差图面上不应大于0.5mm;d)地质测绘平面图上,应突出表示各致灾地质体的基本要素及变形迹象,线状要素可扩大到1mm宽度表示,等轴状时可扩大到2mm2表示;e)地质测绘的每个地质观测点均应作好原始记录,并应有观测点的平、剖面示意图或素描图、照片等。代表性观测点还应采集相应的标本。4.4.3地质灾害防治工程勘察中应根据监测位移矢量图等监测成果对致灾地质体的位移方向和勘察工作量进行校核和必要的调整。4.4.4地质灾害防治工程勘察应根据需要进行天然建筑材料勘察。天然建筑材料勘察宜符合《公路工程地质勘察规范》JTJ064-98的规定,涉水工程的天然建筑材料勘察宜符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》SL251-2000的规定。4.4.5勘探和原位测试位置和方法的选择,应保证勘探和原位测试的实施不导致致灾地质体稳定性明显降低。4.5各类地质灾害防治工程勘察基本要求4.5.1滑坡勘察应查明滑坡区的地质环境,查明滑坡的性质、成因、变形机制、边界、规模、变形阶段、稳定状况及其危险程度;提出参与计算评价的有关岩土物理力学参数及地下水的有关参数;查明或预测成灾危害情况;阐明滑坡防治的必要性,为防治工程设计提供地质依据。4.5.2危岩勘察应查明勘察区的地形、地貌、气象、水文、植被、地层岩性、水文地质特征、地质构造特征、裂隙发育程度及分布特征,卸荷带分布范围,应重点查明危岩体的空间几何形态、控制性结构面特征、危岩及基座变形特征。判断崩塌的方向和影响范围,分析危岩产生原因,评价危岩在可能的最不利条件下的稳定性、失稳的特征、规模及危害程度;阐明危岩防治的必要性,为防治工程设计提供地质依据。4.5.3泥石流勘察应查明泥石流区的地质环境,全域汇水区面积及边界;泥石流形成区、流通区及堆积区的范围、特征和泥石流的危害;阐明泥石流防治的必要性,为防治工程设计提供地质依据。4.5.4塌岸勘察应查明岸坡地质环境,进行岸坡分段、分类和塌岸预测评价,确定需要治理的岸坡长度、位置、范围及规模;阐明工程治理的必要性,为设计确定治理工程提供地质依据。4.6地质灾害防治工程勘察设计4.6.1地质灾害防治工程控制性勘察、详细勘察或一次性勘察实施前均应进行勘察设计。4.6.250

地质灾害防治工程控制性勘察和一次性勘察设计应在充分搜集现状地形图及其它有关资料、认真进行现场踏勘、划分地质环境复杂程度、确定地质灾害防治工程等级的基础上进行;地质灾害防治工程详细勘察设计应在控制性勘察结论的基础上编制,勘察工作的布置应充分利用控制性勘察阶段工作量。4.6.3勘察设计书内容见附录A。4.6.4地质灾害防治工程勘察工作应按勘察设计书实施,不应随意变更勘察工作量。当勘察过程中发现勘察设计书预估的地质情况与实际地质情况有较大出入时,应根据实际地质情况对勘察工作量作适当调整。5地质灾害分类5.1滑坡分类5.1.1滑坡可分为土质滑坡和岩质滑坡。土质滑坡应是滑动面位于土层内或为土层与基岩交界面的滑坡;岩质滑坡应是滑动面位于基岩内部的滑坡。5.1.2岩质滑坡按滑动面与岩层层面的关系可分为顺层滑坡和切层滑坡(附表B.1.1)。5.1.3滑坡按发生年代可分为新滑坡、老滑坡和古滑坡(附表B.1.2)。5.1.4滑坡按滑动方式可分为松脱式滑坡和推移式滑坡(附表B.1.3)。5.1.5滑坡按滑体厚度可分为浅层滑坡、中层滑坡、深层滑坡和超深层滑坡(附表B.1.4)。5.1.6滑坡按古、老滑动面被利用情况可分为全复活型滑坡、部分复活型滑坡和非复活型滑坡(附表B.1.5)。5.1.7滑坡按滑体体积可分为小型滑坡、中型滑坡、大型滑坡和特大滑坡(附表B.1.6)。5.1.8滑坡按主要诱发原因可分为工程滑坡和非工程滑坡(附表B.1.7)。5.1.9滑坡按纵横长度比可分为纵长式滑坡、横长式滑坡和等长式滑坡(附表B.1.8)。5.1.10滑坡所处演变阶段应根据滑动带及滑动面、滑坡前缘、滑坡后缘、滑坡两侧和滑坡体状况分为弱变形阶段、强变形阶段、滑动阶段和停滑阶段(附表B.1.9)。5.2危岩崩塌分类5.2.1崩塌应按危岩离开母岩的方式分为滑移式崩塌、倾倒式崩塌和坠落式崩塌三类(附表B.2.1),相应的危岩分别称为滑移式危岩、倾倒式危岩和坠落式危岩。5.2.2危岩单体按体积可分为小型危岩体、中型危岩体、大型危岩体和特大型危岩体(附表B.2.2)。5.2.3危岩带按体积可分为小型危岩带、中型危岩带、大型危岩带和特大型危岩带(附表B.2.3)。5.2.4危岩体按所处相对高度可分为低位危岩、中位危岩、高位危岩和特高位危岩(附表B.2.4)。5.3泥石流分类5.3.1泥石流按流通区的地貌形态可分为沟谷泥石流和坡面泥石流(附表B.3.1)。5.3.2泥石流按物质组成可分为泥流、泥石流和水石流(附表B.3.2)。5.3.3泥石流按流体特征可分为粘性泥石流和稀性泥石流(附表B.3.3)。5.3.4泥石流按流动速度可分为低速泥石流、中速泥石流和高速泥石流(附表B.3.4)。5.3.5泥石流按堆积区的厚度可分为薄层泥石流、中厚层泥石流、厚层泥石流和巨厚层泥石流(附表B.3.5)。5.3.6泥石流按总体积和长度可分为小型泥石流、中型泥石流和大型泥石流(附表B.3.6)。5.3.7泥石流危害程度应根据流域面积、固体物质一次冲出量、最大流量和堆积区面积分为严重、中等和轻微三级(附表B.3.7)。5.4塌岸分类5.4.1岸坡应按岩土体类型分为岩质岸坡、土质岸坡和岩土混合岸坡(附表B.4.1)。5.4.2塌岸应按破坏模式分为侵蚀剥蚀型塌岸、坍塌型塌岸和滑移型塌岸(附表B.4.2)。50

5.4.3塌岸强烈程度应根据塌岸规模分为强烈、较强烈和轻微三级(附表B.4.3)。6滑坡地质测绘与勘探6.1一般规定6.1.1滑坡勘察的范围应包括滑坡及其邻区。勘察区后部应包括滑坡后壁以上一定范围的稳定斜坡或汇水洼地,勘察区前部应包括剪出口以下的稳定地段,勘察区两侧应到达滑体以外一定距离或邻近沟谷。涉水滑坡尚应到达河(库)心或对岸。6.1.2滑坡勘察应以地质测绘与调查、钻探、井探、槽探为主,必要时,尚应采用洞探和物探。6.2滑坡地质测绘与调查6.2.1滑坡地质测绘平面图比例尺宜采用1:500~1:2000,应根据滑坡面积、滑坡地质环境复杂程度、防治工程等级和滑坡治理工程设计的需要进行选择。当滑坡防治工程等级为一级或滑坡地质环境复杂或滑坡平均宽度小于500m时,应取1:500。剖面图比例尺宜采用1:200~1:500。6.2.2滑坡地质测绘与调查应查明滑坡区的自然地理条件、地质环境、滑坡各种要素特征和滑坡的变形破坏历史及现状,并对滑坡成因、性质和稳定性作出判断。6.2.3滑坡自然地理条件调查应以搜集资料为主,其内容应包括滑坡所处地理位置(地理坐标)、行政区划、滑坡区的交通状况、气象水文(尤其是降雨、河流或水库水位)、区域经济状况。6.2.4滑坡地质环境调查的内容应包括地形地貌、地质构造、新构造运动、地震、地层岩性、水文地质条件。应在收集分析区域地质和前人已有勘察资料的基础上,对外围进行必要的核查。6.2.5滑坡地质测绘应识别滑坡特征和滑坡要素,根据地形特征及地面裂缝分布规模等情况判定滑坡范围、主滑方向及主滑线。对能够观察到的滑坡要素和异常地质现象,以及能反映滑坡基本特征的地质现象,应有地质观测点控制。6.2.6滑坡地质测绘应从地形地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水等基本条件,降雨、地表水等自然因素及边坡开挖、堆填加载、采石采矿、水库渠道渗漏等人为因素多方面对滑坡的成因、性质作出分析判断。6.2.7滑坡地质测绘应从滑坡体上的微地貌特征、植物生长情况、建构筑物变形破坏情况、地面开裂位移情况及井泉动态变化等方面对滑坡的稳定性作出宏观分析判断。6.3滑坡勘探6.3.1滑坡勘探应查明滑体范围、厚度、物质组成和滑面(带)的个数、形状、滑带厚度及物质组成;查明滑体内含水层的个数、分布和地下水的流向、水力坡度、水位、水量及动态变化。6.3.2滑坡勘探方法应根据需要参照表3进行选择。控制性勘察阶段探井、探洞数量占钻孔、探井、探洞总数的比例不宜小于1/5;详细勘察阶段探井、探洞数量占钻孔、探井、探洞总数的比例不宜小于1/4。对深层、超深层滑坡可适当减少,但不应少于1/5。6.3.3滑坡勘探工作应遵循先勘探主剖面后勘探辅助剖面的原则,并符合下列规定:a)控制性勘察阶段应平行主滑线布置主、辅纵勘探线,垂直主滑线布置控制滑体厚度横向变化的横勘探线;当同一滑坡有多个次级滑体时,各次级滑体均应平行主滑线布置勘探线。纵勘探线间距宜为80m~150m,应根据滑坡防治工程等级、地质环境复杂程度及滑坡宽度选择,当滑坡防治工程等级为一级、地质环境复杂、滑坡宽度较小时取小值;b)详细勘察阶段应在控制性勘察的基础上确认主滑方向及主滑线,在主勘探线两侧增布辅助勘探线,勘探线间距应视滑坡纵横向变化大小和防治工程等级而定,宜为40m~80m,当滑坡防治工程等级为一级、横向变化大时,取小值。如滑坡需要治理,勘探工作的布置应满足滑坡治理工程设计的需要。当需进行支挡时应沿初拟支挡部位布置横勘探线;需采取地下排水措施时,应在拟设排水构筑物位置增布勘探线;50

c)每条纵勘探线上的勘探点不应少于3个,控制性勘察阶段纵勘探线上勘探点的间距宜为50m~80m,详细勘察阶段纵勘探线上勘探点的间距宜为30m~60m。滑坡主勘探线宜取较小值,滑坡纵向变化大时宜取较小值,滑坡前后部宜取较小值。纵勘探线上勘探点布置应考虑构成横勘探线的需要,剪出口难以确定或横勘探线可能作为支挡线时,应适当加密勘探点。表3滑坡勘探方法适用条件及勘探点布设位置勘探方法适用条件及勘探点布设位置钻探用于了解滑体结构,滑面(带)的深度、个数、地下水位及水量,观测深部位移,采集滑体、滑带及滑床岩、土、水样槽探用于确定滑坡周界、后缘滑壁和前缘剪出口附近滑面的产状及裂隙延伸情况,有时也可用作现场大剪及大重度试验井探用于观察滑体结构和滑面(带)特征、采集原状土样和进行原位大剪、大重度试验。主要应布在滑坡的中前部主轴附近洞探(平洞或斜洞)用于了解滑坡内部特征,采集原状土样和进行原位大剪、大重度试验。适用于地质环境复杂、深层、超深层滑坡。洞口宜选在滑坡两侧沟壁或滑坡前缘。平洞可兼作观测洞,也可用于汇排地下水,常结合滑坡排水整治施工布置物探电法勘探常用高密度电法。用于了解滑体厚度、岩性变化,了解下伏基岩起伏和断裂破碎带的分布,了解滑坡区含水层、富水带的分布和埋深。在滑坡规模较大、物性差异较大、地形地物变化较小时采用。勘探线宜布置在拟设主剖面线上、剖面线间及支挡线附近地震勘探常用浅震反射波法。用于探测滑坡区基岩埋深,滑面位置、形状。在非人口密集区滑坡规模较大时采用。勘探线宜布置在拟定主剖面线上、剖面线间及支挡线附近6.3.4滑坡勘探深度的确定应符合下列规定:a)对岩质滑坡或最低滑面为岩土界面的土质滑坡,勘探深度应根据滑面的可能深度确定。控制性勘察阶段钻孔应进入可能的最低滑面以下3m~5m,滑坡有无深层滑面难以判断时,个别控制性勘探点可根据需要加深;详细勘察阶段控制性钻孔进入最低滑面以下3m~5m,一般性钻孔进入最低滑面以下1m~3m;探井揭穿最低滑面即可;b)对土层内部滑坡,详细勘察阶段的少数控制性钻孔可加深至下伏基岩中等风化层1m~3m;c)土层滑坡勘探孔进入滑床的深度应大于土层中所见同类岩性最大块石直径的1.0~1.5倍;d)对需要防治的滑坡,详细勘察阶段可能治理部位的勘探深度应满足防治工程设计的需要,拟设置抗滑桩地段的钻孔进入滑床的深度宜为孔位处滑体厚度的1/3~1/2。6.3.5滑坡勘探工程施工应满足下列要求:a)钻探应用全采芯钻进。对滑体松软土层宜采用单动双管、塑胶护壁、无泵或小水量钻进等钻探工艺,水文孔应采用滤水管护壁。为保证采样和试验,钻孔终孔直径不应小于110mm;b)岩心采取率,土质滑坡滑体土不应小于75%,岩质滑坡滑体不应小于85%,滑带土不应小于90%,滑床不应小于85%;c)50

钻进过程中应观测记录钻进的难易程度及速度的变化,测量记录缩径、掉块、塌孔、卡钻、涌水、漏水及套管变形的位置。接近滑面(带)时,回次进尺不应大于0.3m;d)每一探井均应采集不同深度(每米1件)的土样测定含水量、饱和度,绘制含水量随深度变化曲线;e)观测记录起、下钻水位和地下水的初见水位、静止水位;f)对钻孔或槽井中滑带土的物质组成、滑动面应进行鉴定,测量滑面产状或倾角和擦痕方向;g)采集相关样品或作相应试验;h)所有勘探工程终孔后都应填写终孔验收表;i)经验收合格的孔井,除用于监测外,均应按要求封闭。6.3.6滑坡勘探编录应符合下列要求:a)各类勘探工程均应按工程进度及时作相应的地质编录;b)编录记录滑带、滑动面的位置、特征、产状,并绘制岩芯素描图;c)编录图应以基线为准量测、现场绘制,探槽展示图至少一壁一底,探井展示图至少三壁一底,探洞展示图为两壁一顶,钻孔则作柱状图;d)编录图比例尺应能反映滑带特征,宜为1:50~1:100。6.3.7岩样采集位置应主要布置在滑坡可能支挡部位。每种岩性的岩样不应少于3组,但抗剪强度试验的岩样不应少于6组;每组岩样不应少于3件。6.3.8土样采集位置应主要布置在滑坡主勘探线上。控制性勘察阶段,滑带土和滑体土数量均不应少于6组;详细勘察阶段,滑带土和滑体土数量均不宜少于9组,且不应少于勘探点总数的1/5。7危岩崩塌地质测绘与勘探7.1一般规定7.1.1危岩崩塌勘察范围应包括危岩带和相邻的地段,坡顶应到达卸荷带之外一定位置,坡底应到达危岩崩塌堆积区外一定位置。7.1.2危岩崩塌勘察应以地质测绘与调查为主,以槽探、钻探和井探为辅,必要时可采用陆地摄影测量、透视雷达和弹性波检测等方法。7.1.3危岩崩塌勘察时对已有崩塌堆积体应进行勘察,勘察工作应以地质测绘与调查为主,当宏观判定稳定性较差时应按滑坡勘察的要求进行。7.2危岩崩塌地质测绘与调查7.2.1危岩崩塌地质测绘与调查应先搜集已有的区域构造、地震、气象、水文、植被、人为改造活动、崩塌历史及造成的损失程度等资料,了解与危岩崩塌成生有关的地质环境。7.2.2危岩崩塌地质测绘应在完成区域地质环境调查分析工作基础上,调查危岩所处陡崖(带)岩体结构面性状(产状、性质、延伸长度、深度、宽度、间距、充填物、充水情况),坡体结构(岩性、结构面或软弱层及其与斜坡临空面的空间组合)、陡崖岩体卸荷带特征、基座特征(软弱地层岩性、风化剥蚀情况、岩腔及洞穴状况、变形情况)、崩塌堆积规模及可能造成的危害。7.2.3危岩带的区域地质环境调查比例尺宜为1:1000~1:5000,危岩带地质测绘比例尺宜为1:500~1:1000,危岩体的地质测绘比例尺宜为1:100~1:500。7.3危岩崩塌勘探7.3.1勘探被覆盖或被填充的裂隙特征、充填物性质及充水情况可采用钻探、槽探、井探、跨孔声波测试、孔中彩色电视及地表雷达测试等手段。7.3.2勘探控制性结构面的钻孔应采用水平或倾斜钻进,钻孔应穿过控制性结构面,深度不应小于可能的卸荷带最大宽度和结构面最大间距;水平或倾斜钻孔宜按从崖脚起算危岩(陡崖)高度的1/2~1/3布置。7.3.3崖顶卸荷带、软弱基座分布范围勘探宜采用槽探和井探。7.3.4探槽和探井的总数占勘探点总数的比例不宜小于1/3。50

7.3.5对危岩带勘察时勘探线应尽量通过危岩体重心,勘探线间距宜为80m~100m;对单个危岩进行勘探时,勘探线应通过危岩体重心。7.3.6勘探点应能控制危岩体的主要结构面,揭露同一结构面的勘探点不宜少于3个。7.3.7危岩崩塌勘察试验样品应在母岩及治理工程可能涉及范围内采集。当结构面中充填土时,应采集土样。7.3.8危岩岩样采集数量参照6.3.7条执行。8泥石流地质测绘与勘探8.1一般规定8.1.1泥石流地质测绘与调查应包括泥石流形成区、流通区、堆积区及可能遭受泥石流危害的全部范围。8.1.2泥石流勘察应以地质测绘与调查、钻探、槽探、井探为主,必要时应采用物探和洞探;有条件时应进行遥感资料解译。控制性勘察阶段应以地质测绘与调查为主;详细勘察阶段应根据可能布设防治工程的地段,按防治工程需要布置勘探工作量。8.1.3泥石流区存在滑坡、危岩或塌岸时,地质测绘与勘探工作除应符合本章规定外,还应符合本规范第6、7、9章的规定。8.2泥石流地质测绘与调查8.2.1泥石流地质测绘与调查前,应详细收集当地水文气象资料、土壤植被资料、已有的地形地质资料、遥感资料、泥石流活动史、前人作过的泥石流防治或研究资料以及人类经济活动资料。8.2.2有航空或卫星遥感资料的地区,遥感图片解译内容应包括地质环境、植被分布、地面水系特征;汇水区范围和面积、岩土分布特征、泥石流沟谷和坡面特征、泥石流长度、宽度及形成区、流通区和堆积区范围及其相互关系。8.2.3泥石流地质测绘与调查应根据泥石流规模按表4分别对泥石流全域、泥石流形成区和堆积区采用不同的比例尺。表4泥石流地质测绘与调查的比例尺按泥石流的规模泥石流全域(包括形成区、流通区、堆积区及汇水区)泥石流形成区及堆积区a小型1:500~1:20001:200~1:500中型1:2000~1:50001:500~1:1000大型1:5000~1:100001:500~1:1000a不需治理的大型泥石流,其形成区和堆积区地质测绘与调查的比例尺可采用1:1000~1:5000。8.2.4泥石流全域地质测绘与调查应包括以下内容:a)暴雨强度、前期降雨量、一次最大降雨量、一次降雨总量、平均及最大流量、地下水出水点位置和流量、地下水补给、迳流、排泄特征、地表水系分布特征;b)沟谷或坡面地形地貌特征,包括沟谷形态及切割深度、弯曲状况、沟谷纵坡降及坡面的坡角;c)地层岩性及其风化程度、地质构造、不良地质现象、松散堆积物的成因、分布、厚度及组成成份;d)应圈定泥石流形成区、流通区和堆积区的范围及边界,并圈定汇水区范围;e)泥石流已造成的危害和可能造成的危害。8.2.550

泥石流形成区地质测绘与调查应包括水源类型、汇水区面积和流量,斜坡坡角及斜坡的地质结构、松散堆积层的分布、植被情况、以及现状已成为或今后将成为泥石流固态物质来源的滑坡、崩塌、岩堆、弃渣的体积、重量和稳定性。8.2.6泥石流流通区地质测绘与调查应包括沟床纵横坡度及其变化点、沟床冲淤变化情况、跌水及急湾、两侧山坡坡度、松散物质分布、坡体稳定状况及已向泥石流供给固态物质的滑塌范围和变化状况、已有的泥石流残体特征,当有地下水出水点时,尚应调查其流量及与泥石流补给关系。8.2.7泥石流堆积区地质测绘与调查应包括堆积扇的地形特征、堆积扇体积,泥石流沟床的坡降和岩、土特征,堆积物的性质、组成成份和堆积旋回的结构、次数、厚度,一般粒径和最大粒径的分布规律、堆积历史,泥石流堆积体中溢出的地下水水质和流量、地面沟道位置和变迁、冲淤情况,堆积区遭受泥石流危害的范围和程度;对粘性泥石流,尚应调查堆积体上的裂隙分布状况,并测量泥石流前峰端与前方重要建构筑物的距离。8.3泥石流勘探8.3.1泥石流勘探应查明泥石流体的范围、厚度、物质组成、沟床特征和地下水含水层数、水位、水量和动态变化。在泥石流形成区尚应查明固态物质来源区的滑坡、滑带土、滑床或崩塌带的特征。8.3.2泥石流勘探应以钻探、槽探、井探方法为主,必要时可采用洞探及物探方法。勘探方法应根据需要查明问题的性质参照表5进行选择。探井的数量占钻孔和探井总数的比例,在控制性勘察阶段不应小于1/6,在详细勘察阶段不应小于1/5。表5泥石流勘探方法适用条件及勘探点布设位置勘探方法适用条件及勘探点布设位置钻探用于了解泥石流体结构、沟床面深度、沟床的岩、土性状、地下水位及水量、观测泥石流体的蠕动位移,采集泥石流体、沟床面或形成区的滑坡滑动带岩土试样、水样槽探用于确定泥石流或形成区滑坡边界,斜坡岩、土分界线,了解岩、土特征及岩石风化带特征。必要时可作现场大剪的试坑井探用于观测泥石流体和沟床面特征、形成区滑坡的滑体结构和滑动带特征,采集原状土样,进行原位大剪试验,采集大容重样也可作为注水、抽水试验的试坑,主要布置在泥石流主流线上及形成区滑坡主滑线上洞探用于了解暂时停息的泥石流沟床面及其以下的岩层特征,洞口应主要选择在泥石流堆积区,平洞可兼作地下水排水洞物探高密度电法用于了解滑体或泥石流体厚度、岩性变化,基岩起伏、破碎带,土层中地下水突水带的分布和埋深浅层地震法用于了解泥石流区基岩埋深、断层破碎带8.3.3泥石流勘探工作的布置应符合下列规定:a)勘探线应采用纵向主要勘探线和辅助勘探线相结合的方法,不应采用方格网式布置;b)控制性勘察阶段应沿泥石流主流线布置一条贯穿形成区、流通区和堆积区的主勘探线;在形成区和堆积区各布置一条横向勘探线;在流通区,小型泥石流布置一条横向勘探线,中型及大型泥石流布置2~3条横向勘探线;横向勘探线位置宜选择在泥石流体较厚的地带;c)泥石流详细勘察阶段,形成区和堆积区应在主勘探线两侧增布辅助勘探线,勘探线间距宜为60m~120m,应视泥石流平面宽度、防治工程等级和地质环境复杂程度而定;当泥石流需要治理时,详细勘察阶段勘探线应沿拟设治理工程支挡线布置,对于拟设的排水构筑物位置,应增布勘探线;d)每条勘探线上的勘探点不应少于3个;泥石流纵勘探线勘探点点距宜为50m~100m,在流通区可取大值,形成区和堆积区宜取小值;横向勘探线勘探点点距宜为40m~60m,可能的治理工程支挡线处宜适当加密;e)对涉及河流或水库的泥石流,最低勘探点应能控制河流枯水位或水库死水位。50

8.3.4勘探钻孔进入基岩的深度应大于泥石流体中最大块石直径的1.0~1.5倍;勘探钻孔进入泥石流沟床中等风化基岩1m~3m,可能的治理工程支挡线上进入中等风化基岩3m~5m,对于厚度较大的泥石流堆积体的钻孔深度宜适当加深。8.3.5泥石流勘探施工应满足以下要求:a)泥石流勘察中钻探施工应采用全取芯钻进,在泥石流松软土体中宜采用单动双管、植物胶护壁、无泵或小水量钻进等钻探工艺,水文孔应采用滤水管护壁,为保证采样试验的要求,钻孔终孔直径不应小于110mm;b)钻探钻进中,应记录钻进中遇到的塌孔、卡钻、涌水、漏水及套管变形部位。岩芯中遇到擦痕时,应记录擦面倾角和擦痕倾角,对基岩中的裂隙,应记录其倾角;c)泥石流勘察的所有钻孔均应做好简易水文观测,应观测初见水位,起、下钻水位、静止水位;d)对泥石流形成区滑坡的滑带及已基本停歇的泥石流堆积体底摩擦带应鉴定物质组成并采集原状土样;e)钻孔的岩(土)芯采取率,松散层不应小于60%,风化破碎岩石不应小于65%,完整岩石不应小于85%;岩层采样段回次采取率不应小于90%;土层采样段回次采取率应为100%。f)探井、探槽及探洞中,应对底摩擦带的物质组成进行鉴定,测定擦面产状。g)采集相关样品检测或作相应试验;h)所有勘探工程终孔后都应填写终孔验收表;i)经验收合格的孔井,除用于监测外,均应按要求封闭。8.3.6泥石流勘探编录应符合本规范6.3.6条的规定。8.3.7泥石流勘察中岩样采集应主要在泥石流可能治理支挡线的勘探点中进行。样品数量宜按6.3.7条执行。8.3.8泥石流区土样采集数量不宜少于勘探点总数的1/3。流通区及坡面泥石流形成区土样采集数量不应少于3组,堆积区不宜少于6组。当泥石流流通区和形成区存在滑坡时土样采集数量应符合6.3.8条的规定。9塌岸地质测绘与勘探9.1一般规定9.1.1塌岸勘察范围应根据地形地质条件确定。下边界高程宜至河流枯水位或水库死水位高程,上边界高程宜大于100年一遇洪水位高程及可能塌岸线高程。当由此确定的勘察范围受外围致灾地质体影响时,勘察范围应将该致灾地质体包括在内。9.1.2塌岸勘察应以地质测绘与调查、物探、钻探、井探和槽探为主,必要时采用动力触探和洞探。9.1.3塌岸勘察应根据岩土体类型对岸坡进行分段,必要时应根据岸坡地形地貌、岩体结构、岩土类型等特征再划分亚段。当岸坡存在规模较大的致灾地质体时应单独分段。9.1.4塌岸勘察对岩质岸坡应着重查明风化带厚度,岩体中各种结构面的组合尤其是软弱结构面的分布及性状;对土质岸坡应着重查明土层的物质结构、成因、分布及厚度,土层下伏基岩面的形状及性状,地下水的分布与特征等。9.1.5岸坡存在滑坡、危岩或泥石流时,地质测绘与勘探工作除应符合本章规定外,还应符合本规范第6~8章的规定。9.2塌岸地质测绘与调查9.2.1塌岸地质测绘与调查的平面图比例尺宜采用1:500~1:2000,当防治工程为一级、地质环境复杂和岸坡长度小于500m时,应采用1:500。剖面图比例尺宜采用1:200~1:500,可根据剖面长度选定。剖面图长度应控制测绘调查区。9.2.2塌岸地质测绘与调查应包括下列内容:a)塌岸的可能危害对象,包括现有建构筑物、拟建工程和居住人数;50

b)勘察区的风向、风速、风的吹程和作用时间;c)勘察区的水深、水流速度以及10年、20年、50年、100年一遇的洪水位和当地防洪标准,水库蓄水后的正常蓄水位、死水位或防洪限制水位与水库运行调度情况;d)岸坡地质环境;e)人类活动对地质环境的影响;f)不同岩土体的水下、水位变动带和水上的稳定坡角;g)天然建筑材料。9.2.3不同岩土体水下、水上和水位变动带的稳定坡角应通过野外实测确定,勘察期间的淹没部分可采用图切剖面获得。9.3塌岸勘探9.3.1控制性勘察阶段的主勘探线应垂直岸坡走向布置,勘探线距宜为80m~200m,勘探点距宜为50m~80m。对土质岸坡和建筑物密集的岩质岸坡勘探线线距和点距宜取小值;对建筑物不密集的岩质岸坡宜取大值,但每一库岸段(或亚段)勘探线不应少于一条。每条勘探线上的勘探点数不宜少于3个,勘探线最下面一个勘探点应布置在河流枯水位或水库死水位线附近。9.3.2详细勘察阶段的勘探线应尽量与可能治理工程的构筑物轴线重合,勘探点距宜为25m~60m,横向变化大时宜取小值,横向变化小时宜取大值。必要时应布置与治理工程构物轴线正交的辅助勘探线。9.3.3岩质岸坡的勘探深度宜进入中等风化层1m~3m;土质岸坡和岩土混合岸坡应进入中等风化层3m~5m。9.3.4勘探方法应以钻探、井探和槽探为主。土层较薄时宜采用槽探及井探,土层较厚时宜采用钻探。9.3.5岩土样品宜在可能塌岸部位、河(库)水位变动带及可能治理部位采集。岩样数量参照6.3.7条执行,土样数量在控制性勘察阶段不应少于6组,在详细勘察阶段不宜少于9组。10测试10.1一般规定10.1.1滑体土、滑带土测试指标应包括天然重度、饱和重度、含水量、压缩系数、液限、塑限、给水度、天然及饱和状态的粘聚力和内摩擦角。对于滑体土宜采用原状土三轴压缩试验。直接剪切试验结果应包括峰值强度指标和残余强度指标。滑体土、滑带土的剪切试验应以原状土的天然快剪和饱和快剪为主。当无法采得不扰动土样时,也可作重塑土的剪切试验。对滑床岩土体应作常规土工试验或岩石物性、强度及变形试验。10.1.2对危岩体及其母岩、基座应采样作物性、抗压强度及变形试验。对受抗拉强度控制的危岩应采样作抗拉强度试验;对受抗剪强度控制的危岩应采样作室内抗剪强度试验,有条件时应进行现场抗剪强度试验。10.1.3对泥石流除采样作常规土工试验和岩石物性、强度及变形试验外,尚应在堆积区进行固体物质含量、颗粒分析、泥石流体稠度及底摩擦带抗剪强度的现场试验。10.1.4对塌岸除采样作常规土工试验和岩石物性、强度及变形试验外,对土质岸坡或岩土混合岸坡尚应作颗粒分析。正常蓄水位以下部位岩土样品应作饱和试验。10.1.5滑坡、泥石流、塌岸勘察应根据需要进行岩土体的现场渗透试验。10.1.6在钻孔中采集岩样时,样品直径(岩芯直径)不应小于85mm,高度不应小于150mm,所采样品应及时腊封。10.1.7土样应尽量避免扰动。在槽井中采集原状土样时,其规格不应小于200mm×200mm×200mm50

;对中型剪试样其规格不应小于300mm×300mm×300mm,并标明可能滑动方向。在钻孔中采集原状土样时,应使用薄壁取土器,采用静力连续压入法,样品直径(岩芯直径)不应小于89mm,高度不应小于150mm,所采样品应及时腊封。10.1.8当无法判定勘察区地表水和地下水的腐蚀性时,应采集水样进行腐蚀性评价,水样数量不应少于2件。采样规格应为简分析样500ml~1000ml,材料腐蚀分析样250ml~500ml。10.1.9样品的保存和送检应符合《水利水电工程钻探规程》DL5013-92的有关规定。10.1.10当滑带土以粘性土为主时,宜作各种亲水矿物的含量分析。分析方法应采用比表面积测定、X衍射分析、差热分析或电子显微镜分析等方法,不应采用普通的岩矿鉴定方法。10.2水文地质原位测试10.2.1水文地质参数及测定方法及其适用条件应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001的规定。10.2.2致灾地质体存在地下水时,应进行抽水试验,致灾地质体内地下水量较小时,可采用简易抽水试验(提筒抽水);致灾地质体内地下水量较大时,应进行一次最大降深抽水试验,其稳定时间应为4h~8h;当致灾地质体底界上下具多个含水层时应进行分层抽水试验。10.2.3当致灾地质体不能进行抽水试验时,应采用注水试验或压水试验(在滑移型岸坡段不应做压水实验)。当在垂向上岩(土)体透水性差异较大时,应进行分层注水试验。注水试验数量,应视岩(土)体透水性差异而定,不宜少于6处,不应少于3处。10.2.4滑坡水文地质原位测试应在滑坡范围内进行;泥石流水文地质原位测试应在泥石流形成区、堆积区进行;塌岸的水文地质原位测试应在水位变动带进行。10.3岩土现场试验10.3.1岩土的现场剪切试验应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-99、《土工试验方法标准》GB/T50123-99的规定。10.3.2大体积试验宜采用容积法,试坑体积应根据土的成份、粒径确定,可通过注水或充填标准砂测量,试坑尺寸不宜小于500mm×500m×500mm。10.3.3对滑体、滑带土、固结泥石流残体的底摩擦带、岩土体结构面和岩体与混凝土交结面应进行大面积现场直剪试验。现场直剪试验可分为抗剪断强度试验、抗剪试验(摩擦试验)。10.3.4一个滑坡(或地质条件相同且相邻的几个滑坡)或固结泥石流大面积直剪试验点不宜少于6个,不应少于3个。当难以取得原状土样时,大面积直剪试验不应少于6个。每个试验点试件数量对土样宜为5件,不应少于3件;对岩样宜为7件,不应少于5件。10.3.5大面积直剪试验的试件尺寸,对岩体(含结构面)不应小于600mm(长)×500mm(宽)×350mm(高)。对土体不应小于500mm(长)×500mm(宽)×500mm(高)。试验前应对试件的饱水状态及物质组成等特征进行描述;试验结束后,应对剪切面特征进行描述,量测其剪切角和实际剪切面积,并修正剪切结果。10.3.6岩土水平抗力试验应符合附录C的规定。10.4岩土室内试验10.4.1岩土的室内试验应符合《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-99、《土工试验方法标准》GB/T50123-99的规定。10.4.2对于不存在滑动面的潜在滑动带的土体宜进行室内三轴压缩试验。当不具备试验条件而又需要提供有效应力强度指标时,可采用慢剪试验。10.4.3土的直剪试验应包括土的抗剪断强度试验和抗剪试验,宜根据现场含水情况和排水条件选择天然快剪、饱和快剪、天然固结快剪、饱和固结快剪等方法。50

10.4.4三轴压缩试验的试验方法可按下列要求确定:a)当不需要提供有效应力强度指标时,对饱和粘性土,若加荷速度较快宜采用不固结不排水(UU)试验。对饱和软土尚应先对试件在有效自重压力下预固结再进行试验;需验算水位迅速下降时的土坡稳定性时,可采用固结不排水(CU)试验;b)当需要提供有效应力强度指标时,应采用固结不排水测孔隙水压力(CU)试验。10.4.5对不含碎石颗粒而砾石含量较高的土体及结构面宜进行中型剪切试验。剪切方向应与可能滑动方向相同。10.5测试结果统计10.5.1岩土性质指标测试值应根据概率理论进行统计。统计前应根据岩土的性质差异划分不同的统计单元,并根据采样方法、试验方法及其它影响因素对测试结果的可靠性和适用性作出评价。10.5.2每一个测试值均应参与统计,当不能参与统计时应说明原因。参加统计分析的岩土性质指标测试值有效数量,物性指标和抗剪强度指标不应少于8个,其它指标不应少于12个。强度指标测试数量达不到数理统计的要求时,可采用平均值乘以0.85~0.95的折减系数修正,控制性勘察阶段取较小值。10.5.3岩土性质指标测试值统计结果应包括范围值、算术平均值、标准差、变异系数及标准值。10.5.4岩土性质指标算术平均值mo应按下式计算:(1)式中:mi——岩土性质指标测试值;n——参与统计的数据量。10.5.5岩土性质指标标准差s应按下式计算:(2)10.5.6岩土性质指标变异系数d应按下式计算:(3)10.5.7岩土性质指标变异性应根据变异系数按表6进行评价。表6指标的变异性变异系数(d)d≤0.10.10.4变异性很低低中等高很高50

当变异系数d>0.3时,应查明变异大的原因,并宜增加测试数据量。10.5.8除抗剪强度指标外的岩土性质指标标准值mk应按下式计算:(4)(5)式中:Ψα——某一风险概率α时的修正系数;当指标作为作用项时,式中取正号;指标作为抗力项时,式中取负号。tα——某一风险概率α时的概率系数,按附录D查取。控制性勘察时取α=0.02,详细勘察时取α=0.05。当风险概率α=0.05时,Ψα也可按下式确定:(6)当指标作为作用项时,式中取正号;指标作为抗力项时,式中取负号。10.5.9岩土的抗剪强度指标宜采用下列方法确定:a)采用直剪试验方法时,将试验结果(σ、τ)按正应力大小重新分组(正应力相同者为一组),对各组的剪应力分别按(4)式和(5)式进行统计,求出每组的剪应力标准值后,作图求出粘聚力标准值、内摩擦角标准值(如图1);图1直剪试验抗剪强度指标标准值的确定求出每组的剪应力标准值后也可按下列公式计算粘聚力标准值和内摩擦角标准值:50

(7)(8)式中:si——各级正应力值(kPB,MPB);τi——各级剪应力标准值(kPB,MPB);k——正应力的级数。b)采用三轴压缩试验方法时,将试验结果(σ3、σ1)按小主应力大小重新分组(小主应力相同者为一组),对各组的大主应力分别按(4)式和(5)式进行统计、求出每组的大主应力标准值后,通过作图求出围压效应系数标准值和无侧限抗压强度标准值(图2),然后按下式计算粘聚力标准值和内摩擦角标准值:图2三轴压缩试验抗剪强度指标标准值的确定(9)(10)式中:F——围压效应系数标准值;R——单轴抗压强度标准值(kPB,MPB)。无侧限抗压强度标准值和围压效应系数标准值也可按下列公式计算:50

(11)(12)式中:σ1i——大主应力标准值(kPB,MPB);σ3i——小主应力标准值(kPB,MPB)。K——小主应力级数。10.5.10岩土抗剪强度指标也可按第10.5.4条~10.5.8条的规定进行统计。10.6岩土体性质指标10.6.1地质灾害防治工程勘察应提供岩土体性质指标标准值。10.6.2岩土体的性质指标标准值应根据现场测试结果标准值及室内试验结果标准值确定。标准值应由数理统计确定,当变异系数小于0.1时,重度平均值可视为标准值。当现场测试标准值和室内试验标准值因数量不足不能进行数理统计时,可用以试验值为基础的经验值代替。综合确定时应考虑现场试验和室内试验条件的差异和试样的差异。10.6.3当滑体土中块、碎石含量较多、测试结果难以反映土体的真实情况时,用于土压力计算的抗剪强度指标可以等效内摩擦角代替。等效内摩擦角可由现场土体的成份、骨架颗粒含量、密实度及休止角综合确定。10.6.4当室内岩土抗剪试验指标与现场大剪试验指标相差较大时,应以现场大剪试验值为主,通过加权平均确定粘聚力标准值、内摩擦角标准值。10.6.5岩石物理指标和泊松比可视为岩体物理指标和泊松比。岩体变形摸量或弹性模量可由岩石变形模量或弹性模量(当岩石变形指标的变异系数δ>0.4时,变形指标可取经验值)乘以0.66~0.80的折减系数确定;岩体抗压强度可由岩石抗压强度乘以岩体裂隙影响系数确定,裂隙影响系数在裂隙不发育时取1.00,较发育时取0.67,发育时取0.33。10.6.6岩体抗拉强度可由岩石抗拉强度乘以0.20~0.40的折减系数确定,折减系数应根据裂隙的发育程度、裂隙产状与受拉方向的关系综合确定。10.6.7岩体内摩擦角可由岩石内摩擦角根据岩体完整性乘以0.80~0.95的折减系数确定;碎裂岩体取0.80,裂隙发育取0.85,裂隙较发育取0.90,裂隙不发育取0.95。岩体粘聚力可由岩石粘聚力乘以0.20~0.40的折减系数确定,裂隙发育取0.20,裂隙较发育取0.30,裂隙不发育取0.40。10.6.8岩体结构面的内摩擦角、粘聚力可按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002确定。10.6.9滑带土的抗剪强度指标应以测试结果为基础,结合宏观地质判断、工程类比和地区经验综合确定,并应通过反分析进行校核。10.6.10当滑带土中粗颗粒含量较高时,其抗剪强度指标宜以现场大剪试验测试值为主并参考室内试验值确定。综合取值时宜将室内快剪试验得出的内摩擦角乘以1.15~1.25的增大系数。10.6.11抗剪强度指标反分析应在具备反分析条件的前提下进行。进行反分析时应根据滑坡所处演变阶段确定滑坡稳定性系数FS值。对处于强变形阶段的滑坡,FS可取1.01~1.05;对处于滑动阶段的滑坡,FS可取0.95~1.00;对处于弱变形阶段的滑坡滑面c、j值不应低于根据FS为1.05反算出的结果。当采用两条剖面进行联合求解时,两条剖面的FS值应相当。50

10.6.12抗剪强度指标反算值宜在进行敏感性分析后确定,敏感分析表格式见附录E。10.6.13进行工程类比应优先选择已经竣工及效果良好的防治工程。10.6.14岩土体抗剪强度指标标准值取值时应根据滑坡所处演变阶段及含水状态分别选用峰值强度指标、残余强度指标(或两者之间的强度指标)以及天然强度指标、饱和强度指标(或两者之间的强度指标)。对处于弱变形阶段的滑坡可取峰值强度指标;对处于滑动阶段的滑坡可取滑面残余强度指标;对处于强变形阶段和停滑阶段的滑面可在峰值强度指标与残余强度指标之间取值;对处于强变形阶段、滑动阶段或停滑阶段的滑坡体内未曾有过位移的潜在滑面可取滑体土峰值强度指标。10.6.15岩土水平抗力系数宜由试验确定,当无试验条件时可根据岩土的性质按表7和表8确定。表7土的水平抗力系数的比例系数序号土的类别允许桩顶水平位移量mm水平抗力系数的比例系数maMN/m41淤泥,淤泥质土6~122.5~6.02流塑、软塑状粘性土,孔隙比大于0.9粉土,松散粉细砂,松散、稍密填土4~86~143可塑状粘性土,孔隙比为0.75~0.9粉土,中密填土,稍密细砂3~614~354硬塑、坚硬状粘性土,孔隙比小于0.75粉土,中密中粗砂,密实老填土2~535~1005中密、密实的砂砾、碎石类土1.5~3.0100~200a当桩顶水平位移量大于表列数值或当灌注桩配筋率不小于0.65%时,m值应适当降低;当水平荷载为长期或经常出现的荷载时,应将表中水平抗力系数的比例系数乘以0.4后采用。表8岩石水平抗力系数序号岩石抗压强度MPB岩石水平抗力系数MN/m311060~160215150~200320180~240430240~320540360~480650480~640760720~960880900~200050

11监测11.1一般规定11.1.1地质灾害防治工程勘察期间对有变形迹象的致灾地质体均应进行监测。11.1.2勘察期间的监测应针对致灾地质体的变形情况制定监测方案,其监测网点应尽可能为后期监测工作利用。11.2监测网点布设11.2.1基准点应设置在远离致灾地质体的稳定地区,并构成基准网。监测网型应根据致灾地质体的范围、规模、地形地貌、地质因素、通视条件及施测要求选择,可布设为十字型、方格型、放射型。11.2.2致灾地质体的监测网可分为高程网和平面网或三维立体监测网,应满足变形方位、变形量、变形速度、时空动态及发展趋势的监测要求。11.2.3监测剖面应以绝对位移监测为主,应能控制滑坡、危岩主要变形方向,并与勘探剖面重合或平行,宜利用勘探工程的钻孔、平洞、探井布设。当变形具有多个方向时,每一个方向均应有监测剖面控制。11.2.4对地表变形地段应布设监测点。对变形强烈地段和当变形加剧时应调整和增设监测点。11.2.5在泥石流区若有滑坡、危岩崩塌,应按滑坡及危岩崩塌区的监测要求布置监测工作。泥石流区的监测剖面应与泥石流区主勘探线重合。11.2.6塌岸监测剖面的布置应垂直于岸坡走向布置。11.2.7每条监测剖面的监测点不应少于3个。监测点的布置应充分利用已有的钻孔、探井或探洞进行。11.3监测内容及方法11.3.1致灾地质体的监测方法应根据致灾地质体所处的通视条件、气候条件、地形条件等,因地制宜地进行选择。监测内容应根据不同的变形破坏方式及成灾相关因素,突出监测重点,针对其主要变形破坏特征确定。11.3.2致灾地质体监测内容应符合下列规定:a)滑坡监测主要内容为地表变形监测、裂缝监测、地面倾斜监测、建筑物变形监测、滑动面位移监测、地下水位、水量、水质监测,必要时可进行水文、雨量监测;b)危岩监测主要内容为裂缝的水平位移、垂直位移、变形方向、变形量以及裂缝中水的动态变化;c)泥石流监测主要内容为泥石流流动过程中的流速、流量、顶面高程、泥位,对粘性泥石流监测尚应有泥面裂缝监测,必要时可进行水文、雨量监测;d)塌岸监测主要内容为塌岸高度、宽度及长度,岩土体位移变化,地表水及地下水水量、流速、水位、水质变化。11.3.3致灾地质体监测方法可根据需要参照表9进行选择:表9致灾地质体监测方法适用条件监测方法适用条件宏观地质观测法适用于各种致灾地质体不同变形发展阶段的宏观变形迹象和与其有关的各种异常现象的监测大地量测法适用于不同类型的致灾地质体监测。沉降观测采用几何水准测量法、液体静力水准测量法,困难地方可采用三角高程测量法测缝法适用于各类致灾地质体上的裂缝两侧岩土体张开、闭合、位错、升降变化等的监测测斜法适用于钻孔、竖井内测定致灾地质体不同深度的变形特征监测沉降法适用于平洞内上部危岩相对下部稳定岩体的下沉变化及软层或裂缝垂向变化的监测50

11.4监测周期及精度11.4.1对致灾地质体变形监测及地下水动态监测周期的常规监测宜为5d~15d,雨季或变形速率加大或出现异常变化时,应缩短观测周期,直至旁站监测。11.4.2监测网数据观测、预处理、平差计算应符合国家标准《工程测量规范》GB50026-93的有关规定。11.4.3观测精度应满足以下要求:a)变形观测误差应小于实际变形值的1/10,且不应大于2mm;b)裂缝宽度观测误差不应大于0.5mm;c)泥石流的泥位监测误差不应大于0.2m。11.5监测资料整理分析11.5.1每次监测均应有原始记录,并及时进行监测数据整理。11.5.2每次监测后应对监测数据进行分析,绘制时程曲线,情况紧急时应作出临灾预报。11.5.3勘察工作结束前,应提交监测报告。监测报告应有地质灾害监测系统点位布置图、观测成果表、观测点平面位移与沉降关系曲线图及其它附图附件。11.5.4勘察前及勘察期间的监测应及时提供位移矢量图。12评价与预测12.1滑坡稳定性评价12.1.1滑坡稳定性评价应给出滑坡计算剖面在设计工况下的稳定系数和稳定状态。当稳定系数小于安全系数时应给出剩余下滑力。12.1.2对每条纵勘探线和每个可能的滑面均应进行滑坡稳定性评价。12.1.3滑坡稳定性计算所采用的荷载可分为滑坡体自重、地面荷载、地下水与地表水及其变化产生的荷载。12.1.4滑坡稳定性计算所采用的工况应符合下列规定:a)涉水滑坡稳定性计算所采用的工况应分为现状工况(工况1)、枯季工况(工况2)、暴雨工况(工况3)、暴雨+高水位工况(工况4)、暴雨+水位降工况(工况5)和水位降+地震工况(校核工况);b)不涉水滑坡稳定性计算所采用的工况应分为现状工况(工况1)、枯季工况(工况2)、暴雨工况(工况3)和地震工况(校核工况);c)上述各工况中,“现状”应是勘察期间的状态;“暴雨”应是强度重现期为二十年的暴雨;“高水位”对库岸滑坡应是与坝前正常水位对应的重现期为二十年的当地洪水位,对河岸滑坡应是重现期为二十年的洪水位;“水位降”对库岸滑坡应是与坝前正常蓄水位对应的重现期为二十年的当地洪水位降至与坝前死水位对应的当地汛期最低水位,对河岸滑坡应是重现期为二十年的洪水位降至汛期最低水位。当有特殊要求时,暴雨和洪水位重现期应按特殊需要确定。12.1.5滑坡稳定性计算中各工况考虑的荷载组合应符合下列规定:a)对工况1、工况2、工况3应考虑自重、地面荷载和由地下水产生的荷载;b)对工况4应考虑自重、地面荷载、由地下水和河(库)水产生的荷载;c)对工况5应考虑自重、地面荷载、由河(库)水位下降产生的荷载;d)对校核工况应考虑自重、地面荷载、由地下水产生的荷载(对不涉水滑坡)或河(库)水位下降产生的荷载(对涉水滑坡)和地震力。12.1.6滑坡体自重应按下列方法计算:a)地下水位面以上按天然重度计算;b)50

考虑降雨对滑坡体自重的影响时,如降雨入渗深度小于地下水位面埋深,降雨入渗范围内按饱和重度计算,降雨入渗范围以下、地下水位面以上仍按天然重度计算;如降雨入渗深度大于地下水位面埋深,地下水位面以上均按饱和重度计算;降雨入渗深度视当地暴雨强度、土体入渗系数和渗透系数确定;c)地下水位面至河(库)水位面范围内根据水压力的考虑方式按第12.1.8条计算;d)河(库)水位面以下按浮重度计算(此时不应再考虑河水、库水产生的荷载)。12.1.7建筑荷载可按假定建筑物分布范围内建筑荷载均布、每层荷载取2kPB~5kPB、将每层荷载与平均层数相乘的方法计算。12.1.8地下水位面至河(库)水位面范围内水压力应按下列方法计算:a)当滑坡体渗透系数大于1×10-7m/s时,滑坡体重度取浮重度,计算动水压力;b)当滑坡体渗透系数小于或等于1×10-7m/s时,滑坡体重度取饱和重度,不计动水压力;对岩体完整或较完整、滑面缓倾、后缘有陡倾裂隙的岩质滑坡,尚应考虑降雨下渗在后缘裂隙和滑面形成的水压力。12.1.9动水压力应按下式计算:(13)式中:D——滑坡体或其某条块动水压力(kN/m);w——水的重度,取10kN/m3;h——滑坡体或其某条块在地下水位面至河(库)水位面范围内的高度(以过滑面中点的铅垂线为准)(m);l——滑坡体或其某条块滑面长度(m);α——滑坡体或及其某条块滑面倾角(°),滑面反倾时,α应取负值;β——滑坡体或其某条块地下水流线平均倾角(°)。当滑面在河(库)水位面上方时,若滑床隔水则取地下水位面倾角与滑面倾角的平均值;若滑床透水,则取地下水位面倾角的0.5倍~1.0倍(视滑面距地下水位面和河水、库水位面相对远近而定);当滑面在河(库)水位面下方时取地下水位面倾角的0.5倍。动水压力作用倾角应为地下水流线平均倾角。12.1.10滑坡后缘裂隙水压力和滑面水压力(扬压力)应按下列公式计算(图3):图3后缘裂隙水压力和滑面水压力50

(14)(15)式中:V——后缘裂隙水压力(kN/m);U——滑面水压力(kN/m);hw——裂隙充水高度(m),取裂隙深度的1/2~2/3;l——滑面长度(m)。12.1.11地震力应按下式计算:Q=ζeW(16) 式中:Q——作用于滑坡体或其某条块的地震力(kN/m);ζe——地震水平系数,岩质滑坡取0.05,土质滑坡取0.0125;W——滑坡体或其某条块自重与相应建筑等地面荷载之和(kN/m),两者分别按第12.1.6条和第12.1.7条计算。但地下水位面以下部分自重按饱和重度计算。12.1.12在进行滑坡稳定性计算之前,应根据滑坡范围、规模、地质条件,滑坡成因及已经出现的变形破坏迹象,采用地质类比法对滑坡的稳定性作出定性判断。12.1.13滑坡稳定性分析中,除应考虑滑坡沿已查明的滑面滑动外,还应考虑沿其它可能的滑面滑动。应根据计算或判断找出所有可能的滑面及剪出口。对推移式滑坡,应分析从新的剪出口剪出的可能性及前缘崩塌对滑坡稳定性的影响;对松脱式滑坡,除应分析沿不同的滑面滑动的可能性外,还应分析前方滑体滑动后后方滑体滑动的可能性。对涉水滑坡尚应分析塌岸后滑坡稳定性的变化。12.1.14滑坡稳定性应采用传递系数法计算,并宜用其它方法校核,当滑面为平面时也可采用平面滑动法计算。12.1.15滑坡稳定性计算最终结果所对应的滑动面应是已查明的滑面或通过地质分析及计算搜索确定的潜在滑面,不应随意假设。12.1.16采用传递系数法时,滑坡稳定性计算应符合下列规定(图4):图4传递系数法50

a)对土质滑坡和岩体破碎的岩质滑坡按下式计算:(17)(i=1,…,n)(18)(i=1,…,n)(19)(j=i时)(20)(21)式中:Ti——第i条块下滑力(kN/m);Ri——第i条块抗滑力(kN/m);Di——第i条块的动水压力(kN/m),按第12.1.9条计算;Qi——第i条块的地震力(kN/m),按第12.1.11条计算;Ψj——第i条块剩余下滑力传递至i+1块段时的传递系数(j=i时);Wi——第i条块自重标准值与相应附加荷载之和(kN/m);ci——第i条块滑面粘聚力标准值(kPB),水位面以下自重采用饱和重度计算时,按总应力法取值;水位面以下自重采用浮重度计算时,按有效应力法取值;φi——第i条块滑面内摩擦角标准值(°),水位面以下自重采用饱和重度计算时,按总应力法取值;水位面以下自重采用浮重度计算时,按有效应力法取值;n——条块数;Fs——稳定性系数;其余符号意义同第12.1.9条。b)对岩体完整或较完整的岩质滑坡按下式计算:(22)(23)(i=2,…,n)(24)(25)50

(i=2,…,n)(26)式中:V——第一条块后缘陡倾裂隙水压力(kN/m),按(14)式计算;Ui——第i条块滑面水压力(kN/m)(i=1,…,n),根据条块滑面两端压力水头按梯形分布计算;其余符号意义同前。c)滑面倾角明显变化处、滑面与水位线相交处、滑面强度指标明显变化处、地下水位线倾角明显变化处、地形线坡角明显变化处、地形线与河(库)水位线相交处、地面荷载明显变化处应作为条块分界点;最后一个条块高度较小时其宽度应较大;相邻条块滑面倾角之差不宜大于10°,条块数量不宜少于8个。12.1.17采用平面滑动法时,滑坡稳定性计算应符合下列规定:a)对土质滑坡和岩体破碎的岩质滑坡,按下式计算:(27)(28)(29)式中:R——滑坡抗滑力(kN/m);T——滑坡下滑力(kN/m);W——滑坡体自重与建筑等地面荷载之和(kN/m);c——滑面粘聚力标准值(kPB);φ——滑面内摩擦角标准值(°);其余符号意义同前。b)对岩体完整或较完整的岩质滑坡按下式计算(图3):(30)(31)(32)式中符号意义同前。12.1.18已有支挡结构的滑坡稳定性计算应考虑支挡结构的作用和耐久性。当支挡结构为重力式挡墙时,应将挡墙视为滑坡体的最后一个条块进行滑坡稳定性验算,并应验算挡墙在土压力作用下的稳定性。当支挡结构为预应力锚索时,岩体完整、较完整的岩质滑坡稳定性应按下式验算:(33)(34)50

(35)式中:T’——预应力锚索现有锚固力作用于单宽滑坡的值(kN/m);θ——预应力锚索倾角(°);其余符号同前。12.1.19当河(库)水位上升时,地下水位浸润线可按下式计算(图5):(36)式中:yp——水位上升后的河(库)水位(从隔水层顶面起算)(m);hp——水位上升前的河(库)水位(从隔水层顶面起算)(m);s——水位上升前计算点至河(库)岸距离(m);s’——水位上升后计算点至河(库)岸距离(m);y——水位上升后计算点的地下水位(从隔水层顶面起算)(m);h——水位上升前计算点的地下水位(从隔水层顶面起算)(m)。图5河(库)水位上升引起的地下水位浸润线变化12.1.20当河(库)水位下降时,如河(库)水位下降前河(库)水位与地下水位相同,地下水位浸润线可按下式计算(图6):(37) (38)a= (39) (40)50

图6河(库)水位下降引起的地下水位浸润线变化式中:h0,0——下降前的河(库)水位(从隔水层顶面起算)(m);h0,t——下降后的河(库)水位(从隔水层顶面起算)(m);hx,t——河(库)水位下降后计算点的地下水位(从隔水层顶面起算)(m);F(λ)——河(库)水位对地下水位的影响系数,可查表10;t——河(库)水位下降所经历的时间(s);a——导水系数(m2/s);K——渗透系数(m/s);M——含水层厚度(m);μ——给水度,无试验资料时可按表11取值;x——水位下降后计算点到河(库)岸距离(m)。表10河(库)水位对地下水位的影响系数F(λ)λF(λ)λF(λ)λF(λ)0.031620.96430.20000.77311.00000.15730.04000.00160.24490.72911.14000.10690.05000.94360.28280.68921.2650.07360.063250.92870.31620.65481.3780.05130.077460.91280.40000.57161.4830.03590.089440.89940.50000.47951.5810.02540.100000.88750.63250.37111.6430.02020.12650.85800.77460.27331.7320.01430.15810.82320.89440.20591.7890.0114表11给水度土类渗透系数(m/s)孔隙率给水度砾2.40.3710.354粗砂1.60.4310.338砂砾7.6×10-30.3270.251砂砾1.7×10-30.2650.182砂砾7.2×10-40.3350.161中粗砂4.8×10-40.3940.180砂砾2.4×10-50.3020.07850

中细砂(d50=0.2mm)1.1×10-5~6.1×10-60.438~0.3920.074~0.03912.1.21滑坡稳定状态应根据滑坡稳定系数按表12确定:表12滑坡稳定状态划分滑坡稳定系数FsFs<1.001.00≤Fs<1.051.05≤Fs<FstFs≥Fst滑坡稳定状态不稳定欠稳定基本稳定稳定注:Fst为滑坡稳定性安全系数。12.1.22当某一工况滑坡稳定系数大于或等于安全系数时,滑坡在该工况下的稳定性可视为满足要求。12.1.23滑坡稳定性安全系数应根据滑坡防治工程等级按表13确定。表13滑坡稳定性安全系数滑坡防治工程等级一级二级三级非校核工况稳定安全系数(Fst)1.251.151.05校核工况稳定性安全系数(Fst)1.051.031.0112.1.24滑坡剩余下滑力应按下式计算(图4):(41)式中:Pi、Pi-1——分别为第i条块、第i-1条块的剩余下滑力(kN/m),如果Pi-1<0,则计算Pi时式中Pi-1取0;Fst——滑块剩余下滑力计算安全系数,按表13确定;其余符号同前。当滑面为平面且滑体为完整岩体或只能在前缘布置支挡线时也可按下式计算:(42)式中:P——滑坡剩余下滑力(kN/m);其余符号同前。12.2危岩稳定性评价12.2.1危岩稳定性评价应给出危岩在设计工况下的稳定系数和稳定状态。12.2.2危岩稳定性计算所采用的荷载可分为危岩自重、裂隙水压力和地震力。50

12.2.3危岩稳定性计算所采用的工况可分为现状工况(工况1)、枯季工况(工况2)、暴雨工况(工况3)和地震工况(校核工况)。上述各工况组成因素中,“现状”应是勘察期间的状态,“暴雨”应是强度重现期为二十年的暴雨。12.2.4危岩稳定性计算中各工况考虑的荷载组合应符合下列规定:a)对工况1、工况2和工况3,应考虑自重,同时对滑移式危岩和倾倒式危岩应分别考虑现状裂隙水压力、枯季裂隙水压力和暴雨时裂隙水压力;b)对校核工况,应考虑自重和地震力,同时对滑移式危岩和倾倒式危岩应考虑暴雨时裂隙水压力。12.2.5裂隙水压力应按(14)式计算,裂隙充水高度对现状裂隙水压力应根据调查资料确定,对暴雨时裂隙水压力应根据汇水面积、裂隙蓄水能力和降雨情况确定;当汇水面积和蓄水能力较大时,可取裂隙深度的1/3~1/2。12.2.6考虑降雨对危岩稳定性的影响时,除应计算暴雨时裂隙水压力外,还应分析降雨引起的土体物质的迁移及上覆土层重度的增加。12.2.7在进行危岩稳定性计算之前,应根据危岩范围、规模、地质条件,危岩破坏模式及已经出现的变形破坏迹象,采用地质类比法对危岩的稳定性作出定性判断。12.2.8危岩计算剖面应通过危岩块体重心。12.2.9滑移式危岩稳定性计算应符合下列规定:a)后缘无陡倾裂隙时按下式计算(图7):图7滑移式危岩稳定性计算(后缘无陡倾裂隙)(43)式中:V——裂隙水压力(kN/m),根据不同工况按第12.1.10条的规定计算;Q——地震力(kN/m),按公式(16)确定,式中地震水平作用系数取0.05;F——危岩稳定性系数;c——后缘裂隙粘聚力标准值(kPB);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段粘聚力标准值按长度加权的加权平均值,未贯通段粘聚力标准值取岩石粘聚力标准值的0.4倍;φ——后缘裂隙内摩擦角标准值(°);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段内摩擦角标准值按长度加权的加权平均值,未贯通段内摩擦角标准值取岩石内摩擦角标准值的0.95倍;α——滑面倾角(°);50

W——危岩体自重(kN/m);其它符号意义同前。b)后缘有陡倾裂隙、滑面缓倾时,滑移式危岩稳定性按本章第12.1.17条b)款的规定计算。12.2.10倾倒式危岩稳定性计算应符合下列规定:a)由后缘岩体抗拉强度控制时,按下式计算(图8):(危岩体重心在倾覆点之外时)(44)(危岩体重心在倾覆点之内时)(45)式中:h——后缘裂隙深度(m);hw——后缘裂隙充水高度(m);H——后缘裂隙上端到未贯通段下端的垂直距离(m);a——危岩体重心到倾覆点的水平距离(m);b——后缘裂隙未贯通段下端到倾覆点之间的水平距离(m);h0——危岩体重心到倾覆点的垂直距离(m);flk——危岩体抗拉强度标准值(kPB),根据岩石抗拉强度标准值乘以0.4的折减系数确定;α——危岩体与基座接触面倾角(°),外倾时取正值,内倾时取负值;β——后缘裂隙倾角(°)。其它符号意义同前。图8倾倒式危岩稳定性计算(由后缘岩体抗拉强度控制)b)由底部岩体抗拉强度控制时,按下式计算(图9):50

图9倾倒式危岩稳定性计算(由底部岩体抗拉强度控制)(46)式中各符号意义同前。12.2.11坠落式危岩稳定性计算应符合下列规定:a)对后缘有陡倾裂隙的悬挑式危岩按下列二式计算,稳定性系数取两种计算结果中的较小值(图10):(47)(48)图10坠落式危岩稳定性计算(后缘有陡倾裂隙)式中:ζ——50

危岩抗弯力矩计算系数,依据潜在破坏面形态取值,一般可取1/12~1/6,当潜在破坏面为矩形时可取1/6;a0——危岩体重心到潜在破坏面的水平距离(m);b0——危岩体重心到过潜在破坏面形心的铅垂距离(m);flk——危岩体抗拉强度标准值(kPB),根据岩石抗拉强度标准值乘以0.20的折减系数确定;c——危岩体粘聚力标准值(kPB);j——危岩体内摩擦角标准值(°)。其它符号意义同前。b)对后缘无陡倾裂隙的悬挑式危岩按下列二式计算,稳定性系数取两种计算结果的较小值(图11):(49)图11坠落式危岩稳定性计算(后缘无陡倾裂隙)(50)式中:H0——危岩体后缘潜在破坏面高度(m);flk——危岩体抗拉强度标准值(kPB),根据岩石抗拉强度标准值乘以0.30的折减系数确定;其它符号意义同前。12.2.12当危岩破坏模式难以确定时,应同时进行各种可能破坏模式的危岩稳定性计算。12.2.13当危岩断面尺寸变化较大时,危岩稳定性计算应按空间问题进行。12.2.14按危岩稳定系数判断危岩稳定状态时,应符合表14的规定。表14危岩稳定状态50

危岩类型危岩稳定状态不稳定欠稳定基本稳定稳定滑移式危岩F<1.01.00≤F<1.151.15≤F<FtF≥Ft倾倒式危岩F<1.01.00≤F<1.251.25≤F<FtF≥Ft坠落式危岩F<1.01.00≤F<1.351.35≤F<FtF≥Ft12.2.15危岩稳定状态应根据定性分析和危岩稳定性计算结果综合判定。12.2.16危岩稳定性安全系数应根据危岩崩塌防治工程等级和危岩类型按表15确定。表15危岩稳定性安全系数危岩类型危岩崩塌防治工程等级一级二级三级非校核工况校核工况非校核工况校核工况非校核工况校核工况滑移式危岩1.401.151.301.101.201.05倾倒式危岩1.501.201.401.151.301.10坠落式危岩1.601.251.501.201.401.1512.3泥石流评价12.3.1泥石流勘察应根据勘察区的物质来源、水源及汇水条件和地形特征对泥石流形成的可能性进行预测。12.3.2泥石流勘察应对泥石流峰值流量、泥石流一次过程总量、泥石流运动距离、泥石流整体冲击力、泥石流大块冲击力、泥石流冲起高度和泥石流弯道超高等进行评价。12.3.3泥石流堆积体和泥石流区滑坡、危岩的稳定性评价按本章第12.1条和12.2条的规定执行。12.4塌岸预测与评价12.4.1塌岸勘察应对塌岸宽度和高度进行预测。必要时应进行塌岸发展速度、岸坡波浪高度和岩土体入河(库)造成的涌浪高度进行预测。12.4.2对每条垂直河(库)岸的纵向勘探剖面均应进行塌岸宽度和高度预测。12.4.3非侵蚀性均质土质岸坡塌岸宽度可按图12所示的图解方法进行预测,也可按下列公式确定:50

图12塌岸预测图A——水位变幅(m);Hb——设计高水位以上波浪爬高(m);Hp——设计低水位以下的波浪影响深度(m);Hs——设计高水位以上坡高(m);α——水位变动带稳定坡角(°);β——水上稳定坡角(°);——原始岸坡坡角(°);S——塌岸宽度(m);h1——粘性土斜坡上部垂直陡坎坎高(m),根据土力学计算确定。(51)式中符号见图12。12.4.4非侵蚀性非均质土质岸坡塌岸宽度应参照图12从设计低水位以下的波浪影响最低高程起向上按不同土体稳定坡角依序作图预测。12.4.5侵蚀性土质岸坡塌岸宽度预测时应考虑水下塌岸对塌岸宽度的影响。塌岸宽度预测宜采用佐洛塔廖夫法、平和剖面法等方法校核。12.4.6设计高水位以上波浪爬高可按下式计算:(52)式中:Hb——波浪爬高(m);Kd——与被冲蚀岸坡表面粗糙度有关的系数,沙质岸坡取0.55~0.75,抛石岸坡取0.78~0.80,砾石质岸坡取0.85~0.90,混凝土岸坡取1;h——浪高(m),一般可取0.5m;其余符号同前。12.4.7设计低水位以下波浪影响深度可取1~2倍浪高,浪高取0.5m时,波浪影响深度可取1m。12.4.8新水库岸坡稳定坡角,宜按地质条件类似、成库时间较长的水库岸坡稳定坡角取值,当无此类水库可供借鉴时,河流在天然条件下年均洪水位以上的稳定坡角可视为水库运行后的水上稳定坡角;河流在天然条件下枯水位至年均洪水位之间的稳定坡角可视为水库运行后的水位变动带的稳定坡角。12.4.9岩质岸坡的塌岸应根据岸坡地质结构、岸坡天然坡高、坡角、裂隙组合与坡向的关系进行预测并应符合下列规定:a)岸坡为逆向或斜向坡、外倾裂隙不发育且岸坡天然坡角小于35°时,一般不会产生塌岸;b)岸坡为逆向或斜向坡、岸坡高陡、各种结构面的组合可形成危岩体时,会产生局部崩塌,但不会产生大范围塌岸;c)岸坡为顺向坡、外倾裂隙发育且岸坡坡角大于结构面倾角时,可能产生较大范围的塌岸。d)强风化软岩、极软岩及极破碎岩层等岩质岸坡,塌岸预测可参照土质岸坡塌岸预测方法进行。12.4.10滑移型(含变形区内的潜在滑移型)塌岸预测应符合本章第12.1条的规定。当滑坡稳定系数小于安全系数时,塌岸宽度应算至滑坡后缘边界。50

12.4.11塌岸评价应包括以下主要内容:a)岸坡岩土体类型;b)塌岸的破坏模式;c)塌岸强烈程度;d)塌岸对岸坡稳定性的影响;e)塌岸对房屋建筑、道路、港口、码头等设施的危害;f)塌岸对水库淤积的影响;g)塌岸岩土体入河(库)形成涌浪致灾的可能性。13勘察成果13.1一般规定13.1.1勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点,均应符合国家有关标准的规定。13.1.2勘察单位资质证书、勘察人员资格证书、勘察委托书(或技术要求书)、勘察合同书、经审查通过的勘察设计书、勘察单位自审意见书及影像资料应作为附件随报告提交。13.1.3勘察报告应包括书面报告和数字化报告。13.1.4对不同致灾地质体的勘察应分别提交勘察报告。当几个致灾地质体距离很近、条件相似且规模不大时勘察成果可以一个报告的形式提交。13.1.5地质灾害防治工程控制性勘察、详细勘察和一次性勘察均应提交勘察报告;当需要进行详细勘察时,控制性勘察报告应包含详细勘察设计内容。13.1.6地质灾害防治工程勘察报告中剖面图的水平、垂直比例尺应一致。13.2滑坡勘察报告13.2.1滑坡勘察报告的内容应根据任务要求、勘察阶段、地质环境、滑坡地点等具体情况确定,可由下列几部分构成:a)前言,包括任务由来、勘察目的与任务、规划概况、勘察工作概况、前人研究程度、执行的技术标准、完成的主要实物工作量及勘察质量评述;b)勘察区自然地理条件,包括位置与交通状况、气象、水文(包括水位变动)、社会经济概况;c)勘察区地质环境,包括地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、水文地质特征;d)滑坡基本特征,包括形态特征及边界条件、滑体特征、滑带特征、滑床特征、近期变形破坏特征、影响因素及形成机制、滑坡类型;e)滑坡稳定性评价,包括滑坡稳定性的定性分析、滑坡稳定性计算、稳定性评价,其中计算部分包括试验数据的分析统计、监测成果分析、计算模式与方法、计算参数的确定及影响因素敏感性分析、计算工况的确定;f)滑坡防治建议,包括防治方案建议和防治工程设计参数;g)滑坡防治效益评价,包括经济效益、社会效益和环境效益;h)结论与建议。13.2.2滑坡勘察报告应有下列附图附件:a)滑坡平面地质图(比例尺为1:500~1:2000);b)滑体等厚线图(比例尺为1:500~1:2000);c)滑床顶面等高线图(比例尺为1:500~1:2000);d)滑体地下水等水位线图(比例尺为1:500~1:2000);e)滑坡地质剖面图(比例尺为1:200~1:500);f)钻孔地质柱状图(比例尺为1:50~1:100);g)探槽、探井、平洞展示图(比例尺为1:50~1:200);h)物探报告;i)测试报告;50

j)监测报告。13.3危岩崩塌勘察报告13.3.1危岩崩塌勘察报告的内容应根据任务要求、地质环境、危岩特点等具体情况确定,可由下列几部分构成:a)前言,包括任务由来、勘察目的与任务、规划概况、勘察工作概况、前人研究程度、执行的技术标准、完成的主要实物工作量及勘察质量评述;b)勘察区自然地理条件,包括位置与交通状况、气象、水文(包括水位变动)、社会经济概况;c)勘察区地质环境,包括地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、水文地质特征;d)危岩基本特征,包括形态特征及边界条件、危岩体特征、分离面特征、基座特征、近期变形破坏特征、影响因素、形成机制、危岩类型;e)危岩稳定性评价,包括危岩稳定性的定性分析、危岩稳定性计算、危岩稳定性评价,其中计算部分包括试验数据的分析统计、计算原理与方法、计算参数的确定、计算工况的确定、危岩稳定性系数计算结果、监测成果分析;f)危岩防治建议,包括防治方案建议和防治工程设计参数;g)危岩治理效益评价,包括经济效益、社会效益和环境效益;h)结论与建议。13.3.2危岩崩塌勘察报告应有下列附图附件:a)危岩平面地质图(包括卸荷带分布范围)(比例尺为1:200~1:500);b)危岩单体剖面图(比例尺为1:50~1:200);c)危岩单体立面图(比例尺为1:100~1:200)(必要时作立体图);d)危岩区裂隙统计图(极点图或带倾角的裂隙倾向玫瑰图);e)钻孔地质柱状图(比例尺为1:50~1:100);f)探槽、探井、平洞展示图(比例尺为1:50~1:200);g)测试报告;h)监测报告。13.4泥石流勘察报告13.4.1泥石流勘察报告的内容应根据任务要求,勘察阶段、地质环境、泥石流特征等具体情况确定,可由下列几部分构成:a)前言,包括任务由来、勘察目的和任务,规划概况、勘察工作概况、前人研究程度、执行的技术标准、完成的主要实物工作量及勘察质量评述;b)勘察区自然地理条件,包括位置与交通状况、气象、水文(包括水位变动)、社会经济概况;c)勘察区地质环境,包括地形地貌、地层岩性、地质构造与地震水文地质特征;d)泥石流特征,包括泥石流汇水区特征、泥石流固态物质来源带特征(滑坡、危岩崩塌、弃渣堆等)泥石流沟床特征;泥石流体特征(含形成区和流通区),泥石流发生的次数、形成历史和近期变形破坏特征;泥石流的诱发因素、形成机制;泥石流类型;e)泥石流稳定性评价(泥石流堆积体的稳定性和供给泥石流固态物质的滑坡、危岩崩塌和不稳定斜坡稳定性);f)泥石流特征值的计算;g)监测成果分析;h)泥石流防治建议,包括防治方案建议和防治工程设计参数;i)泥石流防治效益评价,包括经济效益、社会效益和环境效益。j)结论和建议。13.4.2泥石流勘察报告应有下列附图附件:a)泥石流区全域地形地质图;b)泥石流形成区和堆积区地形地质图;c)泥石流形成区固态物质为斜坡土层时,应作出土层等厚线图;d)泥石流堆积区堆积体等厚线图及堆积区土层现状等厚线图;50

e)泥石流沟床面等高线图;f)泥石流堆积区地下水等水位线图;g)泥石流形成区和流通区有滑坡和危岩时尚应按滑坡危岩勘察报告的要求提供相关图件;h)泥石流剖面图(含主轴剖面及辅助剖面,比例尺为1:200~1:500);i)钻孔地质柱状图(比例尺为1:50~1:100);j)探槽、探井、探洞展开图(比例尺1:50~1:200);k)遥感解译图片;l)监测报告;m)物探报告。13.5塌岸勘察报告13.5.1塌岸勘察报告应根据任务要求,勘察阶段、地质环境、塌岸特征等具体情况确定,可由下列几部分构成:a)前言,包括任务由来、勘察目的和任务,规划概况、勘察工作概况、前人研究程度、执行的技术标准、完成的主要实物工作量及勘察质量评述;b)勘察区的自然地理概况,包括地理位置、交通、气象、水文、社会经济概况;c)岸坡地质环境,包括地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、物理地质现象、水文地质特征、岩土物理力学性质、斜坡岩土体自然稳态坡角;d)岸坡分段及各段地质特征;e)塌岸预测与评价,包括塌岸类型、特征及影响因素、塌岸预测方法、主要地质参数、预测结果、监测成果分析、塌岸评价;f)塌岸防治建议,包括防治方案建议和防治工程设计参数;g)天然建筑材料(视需要确定);h)塌岸防治效益评价,包括经济效益、社会效益和环境效益;i)结论与建议。13.5.2塌岸勘察报告应有下列附图:a)岸坡地质图(1:500~1:2000);b)岸坡地质剖面图(1:200~1:500);c)钻孔柱状图(1:50~1:200);d)探井、探洞、探槽展视图(1:50~1:200);e)土层等厚线图(1:500~1:1000);f)基岩面等高线图(1:500~1:1000);g)地下水等水位线图(一般为1:500~1:1000,视需要而定)。13.5.3塌岸勘察报告应有下列附件:a)测试报告;b)物探报告;c)计算成果图表;d)监测报告。50

附录A(规范性附录)地质灾害防治工程勘察设计书内容地质灾害防治工程勘察设计书宜有以下主要内容:a)前言,包括勘察依据、目的任务、前人研究程度、执行的技术标准、勘察范围、防治工程等级;b)勘察区自然地理条件,包括位置与交通状况、气象、水文、社会经济概况;c)勘察区地质环境概况,包括地形地貌、地层岩性、地质构造与地震、水文地质、不良地质现象、破坏地质环境的人类工程活动、地质环境复杂程度;d)致灾地质体基本特征,包括形态特征、边界条件、物质组成、近期变形特征、发育阶段、影响因素及形成机制、破坏模式及其危险性;e)勘察工作部署,包括勘察手段的选择、勘察工作比例尺的确定、地质测绘及勘探点密度的确定、控制测量、地形测量、定位测量的布置,工程地质测绘、控制剖面的布置,物探、钻探、槽探、井探、洞探等勘探工作的布置,水文地质试验、岩土现场试验、岩土水样的采集及试验的布置,监测工作的布置以及各种方法的工作量等;f)技术要求,包括e)款中各种手段、方法的技术要求及精度;g)勘察进度计划,包括各项勘察工作的时间安排及勘察总工期(用进度横道图表示);h)保障措施,包括人员组织、仪器、设备、材料、资金配置,质量保证措施、安全保障措施;i)经费预算(含执行的定额标准);j)预期成果,包括勘察报告及各种附图附表;实物标本、影集及成果数字化光盘;监理报告、监测报告和野外工作验收报告以及相关附件;50

附录B(规范性附录)地质灾害分类B.1滑坡分类表B.1.1岩质滑坡按滑动面与层面的关系分类滑坡类型滑动面与层面关系顺层滑坡以岩层层面为滑动面切层滑坡滑动面与岩层层面相切表B.1.2滑坡按发生年代分类滑坡类型滑坡发生年代新滑坡近期(近50年内)老滑坡全新世(不包括近50年)古滑坡晚更新世及其以前表B.1.3滑坡按滑动方式分类滑坡类型滑坡滑动方式松脱式滑坡前部先滑动,逐次向后发展推移式滑坡后部先滑动,推动前部发生滑动表B.1.4滑坡按滑体厚度分类滑体厚度(h)mh≤1010<h≤2525<h≤50h>50滑坡类型浅层滑坡中层滑坡深层滑坡超深层滑坡50

表B.1.5滑坡按古、老滑动面被利用情况分类滑坡类型古、老滑动面被利用情况全复活型滑坡古、老滑坡滑动面被新滑坡全面利用部份复活型滑坡古、老滑坡滑动面被新滑坡部份利用非复活型滑坡古、老滑坡滑动面未被新滑坡利用表B.1.6滑坡按滑体体积分类滑体体积(V)×104m3V≤1010<V≤100100<V≤1000V>1000滑坡类型小型滑坡中型滑坡大型滑坡特大型滑坡表B.1.7滑坡按诱发因素分类滑坡类型主要诱发因素工程滑坡在滑坡或潜在滑坡体上及边缘附近进行的工程建设活动非工程滑坡自然因素和其它人为因素表B.1.8滑坡按纵横长度比分类滑坡类型纵横长度比(k)纵长式滑坡k≥1.5等长式滑坡1.5>k≥0.5横长式滑坡k<0.550

表B.1.9滑坡的演变阶段划分演变阶段滑动带及滑动面滑坡前缘滑坡后缘滑坡两侧滑坡体弱变形阶段主滑段滑动带在蠕动变形,但滑体尚未沿滑动带位移无明显变化,未发现新的泉点地表或建(构)筑物出现一条或数条与地形等高线大体平行的拉张裂缝,裂缝断续分布无明显裂缝,边界不明显无明显异常,偶见“醉汉林”强变形阶段主滑段滑动带已大部分已形成,部分探井及钻孔发现滑动带有镜面、擦痕及搓揉现象,滑体局部沿滑动带位移常有隆起,有放射状裂缝或大体垂直等高线的压致张裂裂缝,有时有局部坍塌现象或出现湿地或有泉水溢出地表或建(构)筑物拉张裂缝多而宽且贯通,外侧下错出现雁行羽状剪切裂缝有裂缝及少量沉陷等异常现象,可见“醉汉林”滑动阶段整个滑坡滑动带已全面形成,滑带土特征明显且新鲜,绝大多数探井及钻孔发现滑动带有镜面、擦痕及搓揉现象,滑带土含水量常较高出现明显的剪出口并经常错出,剪出口附近湿地明显,有一个或多个泉点,有时形成了滑坡舌,滑坡舌常明显伸出,鼓张及放射状裂缝加剧并常伴有坍塌张裂缝与滑坡两侧羽状裂缝连通,常出现多个阶坎或地堑式沉陷带,滑坡壁常较明显羽状裂缝与滑坡后缘张裂缝连通,滑坡周界明显有差异运动形成的纵向裂缝,中、后部水塘、水沟或水田渗漏,不少树木成“醉汉林”,滑坡体整体位移停滑阶段滑体不再沿滑动带位移,滑带土含水量降低,进入固结阶段滑坡舌伸出,覆盖于原地表上或到达前方阻挡体而壅高,前缘湿地明显,鼓丘不再发展裂缝不再增多,不再扩大,滑坡壁明显羽状裂缝不再扩大,不再增多甚至闭合滑体变形不再发展,原始地形总体坡度显著变小,裂缝不再扩大不再增多甚至闭合50

B.2危岩崩塌分类表B.2.1崩塌按危岩离开母岩的方式分类崩塌类型危岩离开母岩的方式滑移式崩塌危岩沿软弱面滑移,于陡崖(坡)处塌落倾倒式崩塌危岩转动倾倒塌落坠落式崩塌悬空或悬挑式岩块拉断、切断塌落表B.2.2危岩单体按体积分类危岩单体体积(V)m3V≤1010<V≤5050<V≤100V>100危岩单体类型小型危岩体中型危岩体大型危岩体特大型危岩体表B.2.3危岩带按体积分类危岩带体积(V)m3V≤500500<V≤10001000<V≤5000V>5000危岩带类型小型危岩带中型危岩带大型危岩带特大型危岩带表B.2.4危岩体按所处相对高度分类危岩体相对高度(H)mH≤1515<H≤5050<H≤100H>100危岩类型低位危岩中位危岩高位危岩特高位危岩50

B.3泥石流分类表B.3.1泥石流按流通区地貌形态分类类别沟谷泥石流坡面泥石流流通区地貌形态沟谷斜坡表B.3.2泥石流按物质组成分类类别泥流泥石流水石流物质组成以粘性土为主,砂粒、石块少,粘度大由大量粘性土和砂粒、石块混合组成主要由砂粒及石块组成表B.3.3泥石流按流体特征分类类别粘性泥石流稀性泥石流流体特征含大量粘性土的泥流或流石流,固态物质占40~60%,最高达80%,稠度大,石块呈悬浮状态,爆发突然,持续时间短,破坏力大,堆积区的堆积物不散流,堆积扇前缘常成舌状或弧形堤、岗状,水是组成物质不是搬运介质粘性土含量少,固态物质占10~40%,水为搬运介质,石块以滚动或跃移方式运动,有强烈下切作用,堆积区的堆积物呈散流状态,停积后似“石海”表B.3.4泥石流按流动速度分类类别高速泥石流中速泥石流低速泥石流稀性泥石流流动速度m/min>1000500~1000<500粘性泥石流流动速度m/d>51~5<150

表B.3.5泥石流按堆积区厚度分类类别薄层中厚层厚层巨厚层堆积区厚度m<55~1010~30>30表B.3.6泥石流按总体积和长度分类类别a小型中型大型总体积×104m3<1010~100>100总长度m<500500~1000>1000a泥石流分类时由大型向小型推定,首先满足其中一项者即为该类型。表B.3.7泥石流危害严重程度划分严重程度a流域面积km2固体物质一次冲出量×104m3流量m3/s堆积区面积km2严重>10>5>100>1中等1~101~530~1000.3~1轻微<1<1<30<0.3a严重程度划分从严重向轻微推定,首先满足其中一项者即为该等级。50

B.4塌岸分类表B.4.1岸坡按岩土体类型分类岸坡类型岩土体类型岩质岸坡岩体土质岸坡土体岩土混合岸坡岩土混合体表B.4.2塌岸按破坏模式分类塌岸类型基本特征侵蚀剥蚀型在水的侵蚀、浪蚀作用下,岸坡逐渐后退。一般发生在岩质岸坡强风化带或地形坡度较缓的土质岸坡。变化缓慢坍塌型岸坡在水的作用下,基座软化或挖空,土体或被卸荷裂隙分割的岩体向河(库)坍塌。一般发生在地形坡度较陡的土质岸坡或基岩卸荷带岸坡,具突发性滑移型在水流作用下,岩土体沿软弱面(带)向河(库)整体滑移。往往规模大、位移大、危害大表B.4.3塌岸强烈程度分级塌岸强烈程度塌岸规模强烈塌岸上边界高程大于建设最低基准线高程,宽度大于20m较强烈塌岸上边界高程大于建设最低基准线高程,宽度小于20m轻微塌岸上边界高程小于建设最低基准线高程50

附录C(规范性附录)岩土水平抗力试验C.1试验目的岩土水平抗力试验用于确定抗滑桩岩土体水平抗力系数及水平承载力。C.2试样制备C.2.1试验宜在竖井、试坑或平洞内,选择有地质代表性的试段进行。C.2.2试点受力方向应与岩土体实际受力方向一致。C.2.3对于岩体承压面积不宜小于0.07m2;对于土体承压板面积不宜小于0.25m2。C.2.4试点边缘至井(洞)壁的距离应大于承压板直径或边长的3倍,至临空面的距离应大于承压板直径或边长的4倍。C.2.5承压面应采用人工方法凿平,起伏差应小于承压板直径的5‰。C.2.6试验前应对试点进行地质描述。C.3试验设备及安装C.3.1宜采用圆形刚性承压板,承压板厚度不宜小于500mm(对于破碎岩土体,承压板厚度可适当降低,但不宜小于300mm),当刚度不足时,可采用叠置垫板等方式提高承压板刚度。C.3.2水平推力加载装置宜采用油压千斤顶,加载能力应为预估最大试验荷载的1.2倍。C.3.3水平推力的反力可由井壁岩土体提供,如果预估反力不足应采取浇注混凝土后座进行处理。C.3.4荷载量测宜采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载,或采用应力环、应变式荷重传感器直接测定。传感器的测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4级。试验用千斤顶油泵、油管的容许压力应分别大于最大加载时压力的1.2倍。当采用多台千斤顶同时加载时,应采用并联方式,以确保千斤顶出力一致。C.3.5岩土体的水平位移量测宜采用电测位计或大量程百分表,并应符合下列规定:a)测量误差不应大于1%,分辨率为0.01mm;b)位移测试仪表应对称安置于承压板上,板外岩土体上宜布置测表;c)基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支或自由;d)固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应确保不受气温、振动、试验变形及其他外界因素的影响。C.3.6加压及传力系统应符合下列规定:a)清洗岩体试点表面,铺垫一层水泥浆,放置承压板并挤出多余水泥浆;b)清除土体表面突起的颗粒,凹坑用细砂填平;c)在承压板上依次安装千斤顶、钢垫板、传力柱,后座;d)施加接触压力,使整个系统紧密接触;e)承压板、千斤顶,传力柱等部件的中心在同一轴线上,轴线应水平,垂直于承压板。C.4试验步骤C.4.1对于破碎岩类、软弱岩类、遇水软化、遇水膨胀等特殊岩类或土层,应进行预压,预压值为最大试验压力值的5%。C.4.2加压前测表初始读数应充分稳定,每隔10min读数一次,直至所有测表连续三次读数不变。C.4.3荷载的级差应由大到小递减,先预估极限荷载PmBx,荷载小于0.50PmBx,级差为0.10PmBx;荷载为0.50~0.75PmBx级差为0.05PmBx;荷载大于0.75PmBx,级差为0.025PmBx。C.4.4加载应采用变形控制。每级压力加压后应立即读数,以后每隔10min50

读数一次,当各测表相邻两次读数差与同级压力下第一次读数和前一级压力下最后一次读数差之比小于5%时,方可施加或退至下一级压力。C.4.5当压力与变形关系曲线不再呈直线或承压板周围岩土面出现裂缝时,应减小荷载级差。C.4.6试验采用逐级连续加载,直至试点破坏。C.4.7当出现下列情况之一时,可终止加载:a)某级压力下,承压板上和板外测表的读数不断变化,且在一定时间间隔内这种变化有不断增大的趋势,可认为岩土体已破坏;b)压力表读数显示荷载加不上或勉强加上但很快降下来,可认为岩土体已破坏;c)承压板周围岩土表面出现明显隆起或裂缝持续发展,认为岩土体已破坏;d)当设备出力不够,岩土体未能达到破坏,但压力已达到工程设计压力2倍。C.4.8加载结束后分3~5级卸载,每级卸载后应立即测读变形,卸载完成后应每隔10min测读一次,当连续3次读数不变,可终止试验。C.4.9试验结束后,应描述裂缝发生及发展情况。C.5试验数据计算与整理C.5.1作用于试验点上的单位压力应按下式计算:(C.1)式中:p——作用于试点上的单位压力(MPB);Q——作用于试点上的法向荷载(MN);B——试点承压板面积(m2)。C.5.2岩土体变形值应采用承压板上有效测表的平均变形值,应绘制压力p与变形w关系曲线,必要时应绘制w-lgt关系曲线及承压板外岩土体p-w关系曲线。各特征点的压力值应根据承压板p-w关系曲线,结合w-lgt关系曲线和板外岩土体p-w关系曲线确定。C.5.3岩土体水平变形模量根据下式计算:(C.2)式中:E0——变形模量(MPB);D——承压板直径(m);p——p~w关系曲线直线段终点对应的压力(MPB);p0——p~w关系曲线直线段起点对应的压力(MPB);w——p~w关系曲线直线段终点对应的岩土变形(m);w0——p~w关系曲线直线段起点对应的岩土变形(m);μ——岩土体的泊松比。C.5.4岩土体试验的水平弹性抗力系数应根据下式计算:(B.3)式中:K——岩土体试验水平弹性抗力系数(MN/m3);其余符号同前。50

附录D(规范性附录)概率系数风险概率α所对应的概率系数ta应按表D.1取用:表D.1概率系数ta值风险概率(α)数据量(n)1234567891011120.056.312.922.352.132.021.941.901.861.831.811.801.780.0212.714.303.182.782.572.452.372.302.262.232.202.18风险概率(α)数据量(n)1314151617181920212223240.051.771.761.751.751.741.731.721.721.721.721.711.710.022.162.142.132.122.112.102.092.092.082.072.072.06风险概率(α)数据量(n)252627282930406080100120∞0.051.711.711.701.701.701701.681.671.661.661.661.650.022.062.062.052.052.052.042.022.001.981.981.981.9650

附录E抗剪强度指标敏感性分析样表(资料性附录)抗剪强度指标敏感性分析表可按表E.1的格式制作。表E.1抗剪强度指标敏感性分析样表粘聚力(c)kPa内摩擦角(j)°78910111213510152025303550

本标准条款表述所用助动词说明对本标准条款表述所用的助动词说明如下:“应”和“不应”用于表示要准确地符合标准而应严格遵守的要求。“应”等效于“有必要”、“要求”、“要”和“只有………才允许”,“不应”等效于“不允许”、“不准许”、“不许可”和“不要”。“宜”和“不宜”用于表示在几种可能性中推荐特别适合的一种,不提及也不排除其它可能性,或表示某个行动步骤是首选的但未必是所要求的,或(以否定形式)表示不赞成但也不禁止某种可能性或行动步骤。“宜”等效于“推荐”和“建议”,“不宜”等效于“推荐不”、“推荐……不”、“建议不”和“建议……不”。“可”和“不必”用于表示在标准的界限内所允许的行动步骤。“可”等效于“允许”、“许可”和“准许”,“不必”等效于“不需要”和“不要求”。50'

您可能关注的文档

- 岩土工程勘察规范(2009)强制性条文

- 岩土工程勘察规范

- cjj56-1994 市政工程勘察规范

- 施工规范CJJ56-1994市政工程勘察规范

- 施工规范CJJ57-94城市规划工程地质勘察规范

- tb10012-2001 铁路工程地质勘察规范

- ys5230-1996 边坡工程勘察规范

- 岩土勘察规范中部分术语辩析

- 岩土工程勘察规范局部修订

- gb17502-1998 海底电缆管道路由勘察规范

- gb17503-1998 海上平台场址工程地质勘察规范

- gb50287-2008 水利发电工程地质勘察规范

- gb50307-1999 地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范

- gb50307-2012 城市轨道交通岩土工程勘察规范

- gb50324-2001 冻土工程地质勘察规范 附条文说明

- gb50324-2001 冻土工程地质勘察规范

- gb50487-2008 水利水电工程地质勘察规范

- gb50749-2012 冶金工业建设岩土工程勘察规范