- 192.00 KB

- 5页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

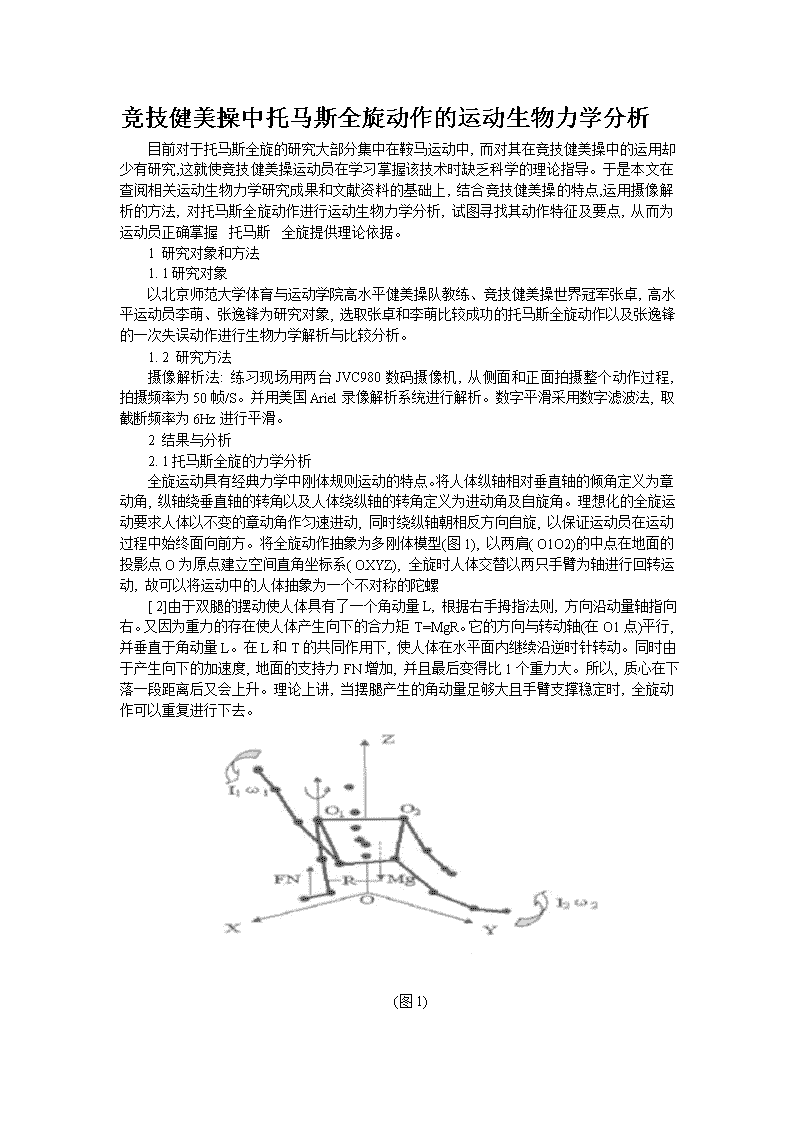

竞技健美操中托马斯全旋动作的运动生物力学分析目前对于托马斯全旋的研究大部分集中在鞍马运动中,而对其在竞技健美操中的运用却少有研究,这就使竞技健美操运动员在学习掌握该技术时缺乏科学的理论指导。于是本文在查阅相关运动生物力学研究成果和文献资料的基础上,结合竞技健美操的特点,运用摄像解析的方法,对托马斯全旋动作进行运动生物力学分析,试图寻找其动作特征及要点,从而为运动员正确掌握托马斯全旋提供理论依据。1研究对象和方法1.1研究对象以北京师范大学体育与运动学院高水平健美操队教练、竞技健美操世界冠军张卓,高水平运动员李萌、张逸锋为研究对象,选取张卓和李萌比较成功的托马斯全旋动作以及张逸锋的一次失误动作进行生物力学解析与比较分析。1.2研究方法摄像解析法:练习现场用两台JVC980数码摄像机,从侧面和正面拍摄整个动作过程,拍摄频率为50帧/S。并用美国Ariel录像解析系统进行解析。数字平滑采用数字滤波法,取截断频率为6Hz进行平滑。2结果与分析2.1托马斯全旋的力学分析全旋运动具有经典力学中刚体规则运动的特点。将人体纵轴相对垂直轴的倾角定义为章动角,纵轴绕垂直轴的转角以及人体绕纵轴的转角定义为进动角及自旋角。理想化的全旋运动要求人体以不变的章动角作匀速进动,同时绕纵轴朝相反方向自旋,以保证运动员在运动过程中始终面向前方。将全旋动作抽象为多刚体模型(图1),以两肩(O1O2)的中点在地面的投影点O为原点建立空间直角坐标系(OXYZ),全旋时人体交替以两只手臂为轴进行回转运动,故可以将运动中的人体抽象为一个不对称的陀螺[2]由于双腿的摆动使人体具有了一个角动量L,根据右手拇指法则,方向沿动量轴指向右。又因为重力的存在使人体产生向下的合力矩T=MgR。它的方向与转动轴(在O1点)平行,并垂直于角动量L。在L和T的共同作用下,使人体在水平面内继续沿逆时针转动。同时由于产生向下的加速度,地面的支持力FN增加,并且最后变得比1个重力大。所以,质心在下落一段距离后又会上升。理论上讲,当摆腿产生的角动量足够大且手臂支撑稳定时,全旋动作可以重复进行下去。(图1)

2.2动作过程分析托马斯全旋主要是充分利用两手推撑的力量和摆腿获得的动能进行旋转,分为双手前支撑、左手单支撑、双手后支撑和右手单支撑四个阶段。双手前支撑阶段,提髋抬高重心的同时双腿向右摆动的,右肩准备发力推离地面。左手单支撑阶段,右手用力推地,使身体重心左移,同时右脚用力向右侧上方摆动,接近最高点时控制速度并高举,使左腿从右腿下方绕过,随后右腿下压,右臂准备撑地。双手后支撑阶段,右手着地,双手用力支撑控制平衡的同时尽量提臀并向两侧分腿,随后左手准备发力推地。右手单支撑阶段,左手用力推地,使身体右移,同时左脚用力向左上方摆动,接近最高点时控制速度并高举,使右腿从左腿下方绕过,随后左腿下压,左手撑地缓冲完成动作。2.3动作技术特点及规格分析竞技健美操中的托马斯全旋动作是从鞍马托马斯全旋动作移植而来,而又带有鲜明特点的技术动作。首先在动作周期上,鞍马中的托马斯全旋一般要完成多个周期的动作,而在竞技健美操中一般只有一个周期。其次在支撑方式上,不同于鞍马中在两环上或马端做的托马斯全旋,竞技健美操中托马斯全旋的两臂支撑的宽度约与肩同宽,手掌外展。由于在地上完成,其动作又具有幅度大,速度快,重心位置高的特点,比鞍马中的马端或环上托马斯全旋都要难。托马斯全旋的规格要求总得来说应该是幅度大,速度均匀,动作舒展稳定。为了达到上述要求,应该注意下列几个方面的技术:2.3.1身体重心要高在整个动作过程最能体现身体重心高低的是运动员处于分腿姿势的正撑部位。作为技术规格要求的理想动作应重心高幅度大。分腿正撑时臀部高,上体成水平部位。尽量抬高身体重心。2.3.2两腿尽量侧分用分腿姿势进行全旋,是托马斯全旋动作的特点。没有大的分腿,托马斯全旋的技术特点就表现不出来。所以,大的分腿是做好托马斯全旋的重要条件。这种姿势充分显示运动员良好的柔韧性、支撑能力和精湛的技能。对于分腿的技术,应有两个放面的要求:一方面要左右尽量分开,另一方面要尽量减少屈髋。2.3.3两腿向侧高摆要使托马斯全旋达到大幅度的要求,必须使两腿的侧摆有一定的高度。同侧腿的高摆有利于异侧腿的环绕,有利于提高身体重心,同时也有利于完成大分腿的动作。侧摆腿动作包括三方面的内容:(1)高摆腿;(2)控制腿;(3)腿上伸。这三个技术细节,对完成整个动作有重要作用2.3.4全旋速度要有控制速度对完成托马斯全旋非常重要,特别是这种重心高,分腿大的大幅度全旋没有相应的环绕速度是不行的。但是,这种技术又给运动员完成动作造成困难。高重心、分腿大迫使运动员撑地晚,单臂支撑时间长,这种双臂支撑时间短的技术使动作不容易稳定。加快动作的回环速度也主要靠两臂支撑的阶段。所以,较长的双臂支撑的时间对完成好的动作是十分重要的。2.4主要技术指标分析(以向右全旋为例)

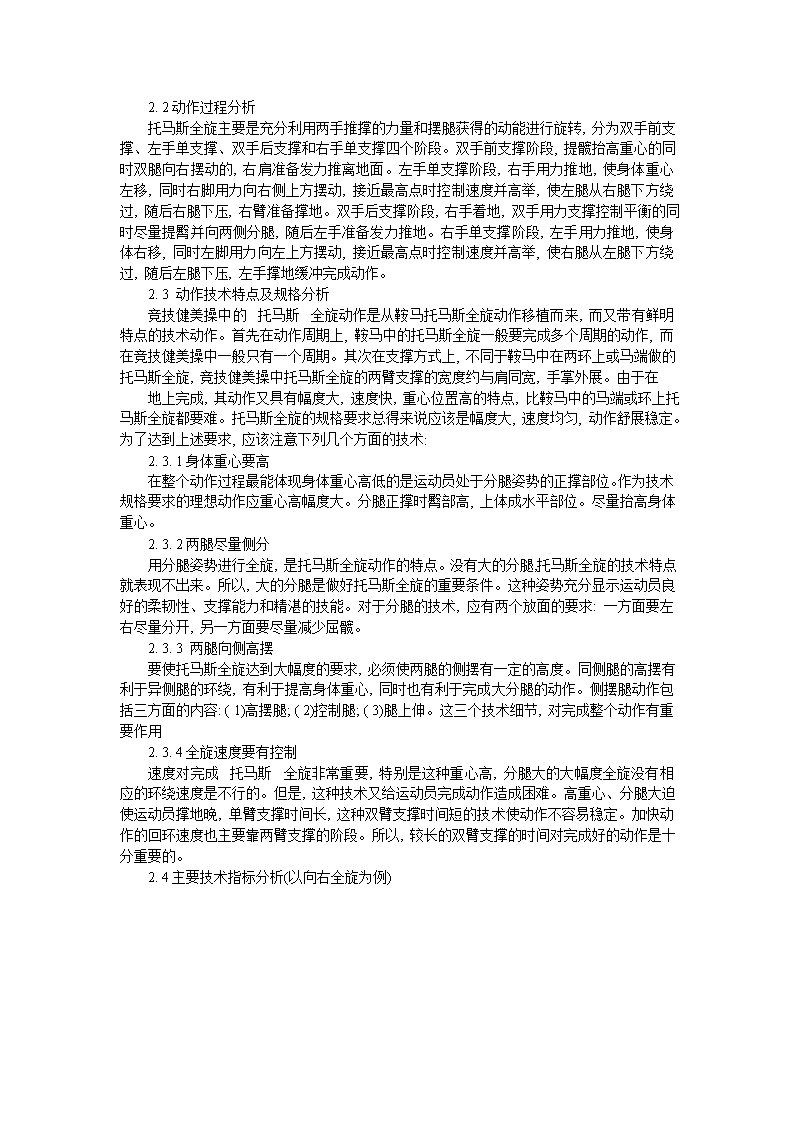

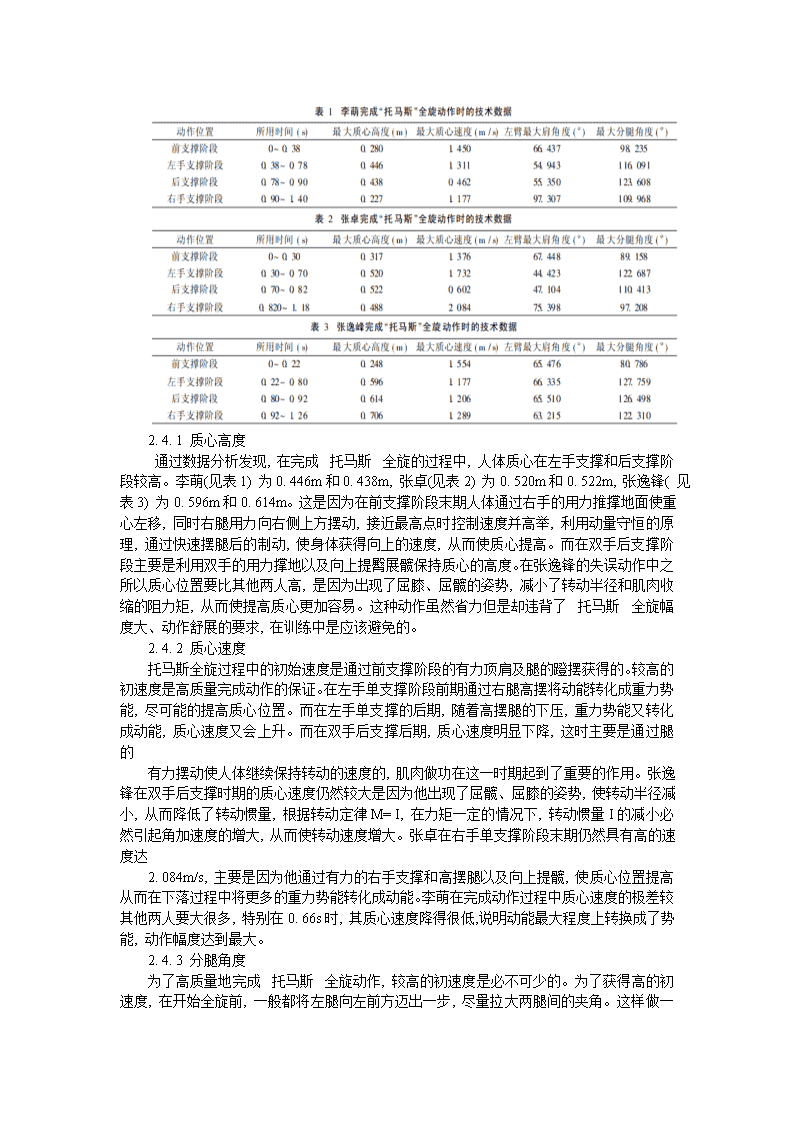

2.4.1质心高度通过数据分析发现,在完成托马斯全旋的过程中,人体质心在左手支撑和后支撑阶段较高。李萌(见表1)为0.446m和0.438m,张卓(见表2)为0.520m和0.522m,张逸锋(见表3)为0.596m和0.614m。这是因为在前支撑阶段末期人体通过右手的用力推撑地面使重心左移,同时右腿用力向右侧上方摆动,接近最高点时控制速度并高举,利用动量守恒的原理,通过快速摆腿后的制动,使身体获得向上的速度,从而使质心提高。而在双手后支撑阶段主要是利用双手的用力撑地以及向上提臀展髋保持质心的高度。在张逸锋的失误动作中之所以质心位置要比其他两人高,是因为出现了屈膝、屈髋的姿势,减小了转动半径和肌肉收缩的阻力矩,从而使提高质心更加容易。这种动作虽然省力但是却违背了托马斯全旋幅度大、动作舒展的要求,在训练中是应该避免的。2.4.2质心速度托马斯全旋过程中的初始速度是通过前支撑阶段的有力顶肩及腿的蹬摆获得的。较高的初速度是高质量完成动作的保证。在左手单支撑阶段前期通过右腿高摆将动能转化成重力势能,尽可能的提高质心位置。而在左手单支撑的后期,随着高摆腿的下压,重力势能又转化成动能,质心速度又会上升。而在双手后支撑后期,质心速度明显下降,这时主要是通过腿的有力摆动使人体继续保持转动的速度的,肌肉做功在这一时期起到了重要的作用。张逸锋在双手后支撑时期的质心速度仍然较大是因为他出现了屈髋、屈膝的姿势,使转动半径减小,从而降低了转动惯量,根据转动定律M=I,在力矩一定的情况下,转动惯量I的减小必然引起角加速度的增大,从而使转动速度增大。张卓在右手单支撑阶段末期仍然具有高的速度达2.084m/s,主要是因为他通过有力的右手支撑和高摆腿以及向上提髋,使质心位置提高从而在下落过程中将更多的重力势能转化成动能。李萌在完成动作过程中质心速度的极差较其他两人要大很多,特别在0.66s时,其质心速度降得很低,说明动能最大程度上转换成了势能,动作幅度达到最大。2.4.3分腿角度为了高质量地完成托马斯全旋动作,较高的初速度是必不可少的。为了获得高的初速度,在开始全旋前,一般都将左腿向左前方迈出一步,

尽量拉大两腿间的夹角。这样做一方面可以使腿部肌肉充分伸展产生最佳的收缩效果,另一方面可以增大力矩从而使摆动更加有力,使人体获得高的转动速度。在整个动作过程中两腿夹角最大的位置是在双手后撑阶段,李萌为123.608,张卓为110.413,张逸锋为126.498。这充分体现了托马斯全旋双腿尽量侧分的要求,显示了运动员良好的柔韧性和支撑能力。李萌的分腿角度在双手前支撑阶段和左手单支撑阶段都保持较大的幅度,而张卓的分腿角度在前支撑阶段末有一个明显的先下降后又上升的变化过程。这是由于两人的动作技术特点不同造成的。李萌在双手前支撑阶段通过腿的蹬摆获得初速度后,两腿的夹角相对稳定,而张卓则有一个左腿加速绕前摆动的过程,使两腿的夹角变小,随后又因为右腿的高摆,使两腿夹角变大。这两种不同的技术特点所产生的影响主要表现在质心速度上。张卓的初始速度较李萌低,但是通过左腿的加速摆动质心速度有明显的上升。在张卓分腿角度最小的0.24s,其质心速度为1.376m/s明显高于李萌的0.923m/s。张逸锋在右手单支撑阶段仍有一个分腿角度变大的过程,这是因为没有及时左腿下压、转髋、提臀、右腿上抬造成的,这也是造成其动作失败的主要原因。2.4.4肩角度在双手前支撑阶段因为肩角度大,转动半径就大,要想获得大的转动速度,就必须靠两臂的用力支撑和腿的有力蹬摆。在双手后支撑阶段,由于肩关节的限制,肩角度较小,重心位置低,要想顺利完成动作就必须使质心速度加快,否则就会有臀部碰到地面的危险。而在左手单支撑阶段,为了使动作幅度更大应充分拉大肩角,但是肩角的拉大又会影响手臂的支撑力量。从表1、2、3中我们可以看到李萌和张卓在左手单支撑时的肩角要明显小于前支撑阶段和后支撑阶段。而张逸锋的肩角在各个阶段都比较大,均在66左右。这可能是由于他采取的屈髋、屈膝姿势减小了对手臂支撑力量的要求所致。所以如何在保证动作规格的同时尽量拉大肩角使动作更加舒展,是运动员在训练中所有解决的关键问题。2.4.5托马斯全旋中的能量关系从能量转换原理中可以知道,在全旋中,在向一侧环绕时,主要利用双手前支撑阶段的顶肩以及摆腿,使身体获得动能,绕垂直轴转动。在单支撑时,主要通过手的支撑以及高摆腿将动能转化成重力势能从而提高人体质心高度,给腿的绕越创造充足的空间。在双手后支撑阶段,是依靠双手推撑地面获得外力,并通过肌肉的做功使重心提高,加大重力势能。此时是肌肉主要做功阶段,因此在后支撑时一定要用力向上送髓,拉大肩角,提高重心位置,使重心远离支撑轴,加大转动半径。在单手支撑阶段,身体仅靠单臂支撑不能产生新的动力,主要是利用双手支撑阶段已获得的回转能量完成转动。所以在单手支撑阶段应主动向两腿摆越的反方向倒肩推手并用力拉大肩角。即摆腿方向的同侧臂要主动推离地面,异侧臂用力撑开肩角,使重心远离支撑轴,这样身体就越接近水平,重心位置也就越高,转动的向心力也就越大,这是完成动作技术的一个重要环节。全旋过程中,人体整体的动量矩虽然并不守恒,但各环节之间可以发生动量矩的转移。为了加大局部动量矩向身体转移的效果,除要求加大双腿摆振幅度外,还应使摆振方向与整体转动轴相一致;在离地前应使局部肢体获得最大旋转角速度。3结论(1)运动员在完成托马全旋动作时,其质心高度先上升后下降,在双手后支撑初期达到最高。(2)运动员在完成托马斯全旋动作时,分腿角度在双手后支撑阶段最大。同时应注意在动作开始阶段增大分腿角度以增加转动速度;在单手支撑阶段保持分腿角度增大动作幅度。(3)托马斯全旋的转动能量主要来自双手支撑阶段的力量。(4)运动员在完成托马斯全旋的过程中,单手支撑的时间明显长于双手支撑。在完成动作过程中应注意手的及时撑地,否则容易造成动作失败。

(5)运动员在完成托马斯全旋动作时,要注意手臂的支撑,肩角度过大或过小都不利于动作完成。参考文献[1]杨峰.对竞技健美操C组跳与跃类0.9分值难度动作的运动学分析[J].山东体育学院学报,2006,22(3):85.[2]刘延柱.鞍马全旋运动的动力学[J].力学学报,1988,20(3):243.[3]谭修德,杨明明.托马斯全旋的技术及其发展[J].中国体育科技,1980(9):31.[4]潭汝生,冯张昌.关于发展鞍马托马斯全旋经倒立动作的探讨[J].北京体育大学学报,1985(2):37.[5]纪仲秋,李建设.运动生物力学[M].北京:高等教育出版社,2001:99.[6]刘铁,申洪山.鞍马隔两环宽臂支撑托马斯全旋的技术分析与训练方法[J].山西大学学报(自然科学版),1995,18(1):97.