- 1.03 MB

- 64页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

'第一章绪论1.1、工程概况甘肃省成县小川路设计起点位于西关路,终止支旗路,道路全线长2.831.7711km.县城所在地,是全县政治、经济、文化、教育、交通、科研、卫生、商贸中心。依托县城特殊的地理优势,成县社会经济逐步繁荣,县城规模不断向外扩大;随着道路车流量的逐年增加,已建的几条道路已经不能满足交通量日益增长的需要。交通组织混乱,交通阻塞、道路通行能力低等问题制约着城镇的快速发展。该路就是为了缓解各种压力所设计的。在设计该公路时牢抓规范标准、紧密联系工程实际,其目的是设计出一条符合规范要求的高水平、高质量、低造价、低污染的道路。1.1.1设计依据1.中华人民共和国行业标准《公路工程技术标准》(JTGB01-2003);2.中华人民共和国行业标准《公路路基设计规范》(JTGD30-2004);3.中华人民共和国行业标准《城市道路规划与设计》(JTJ061-99);64

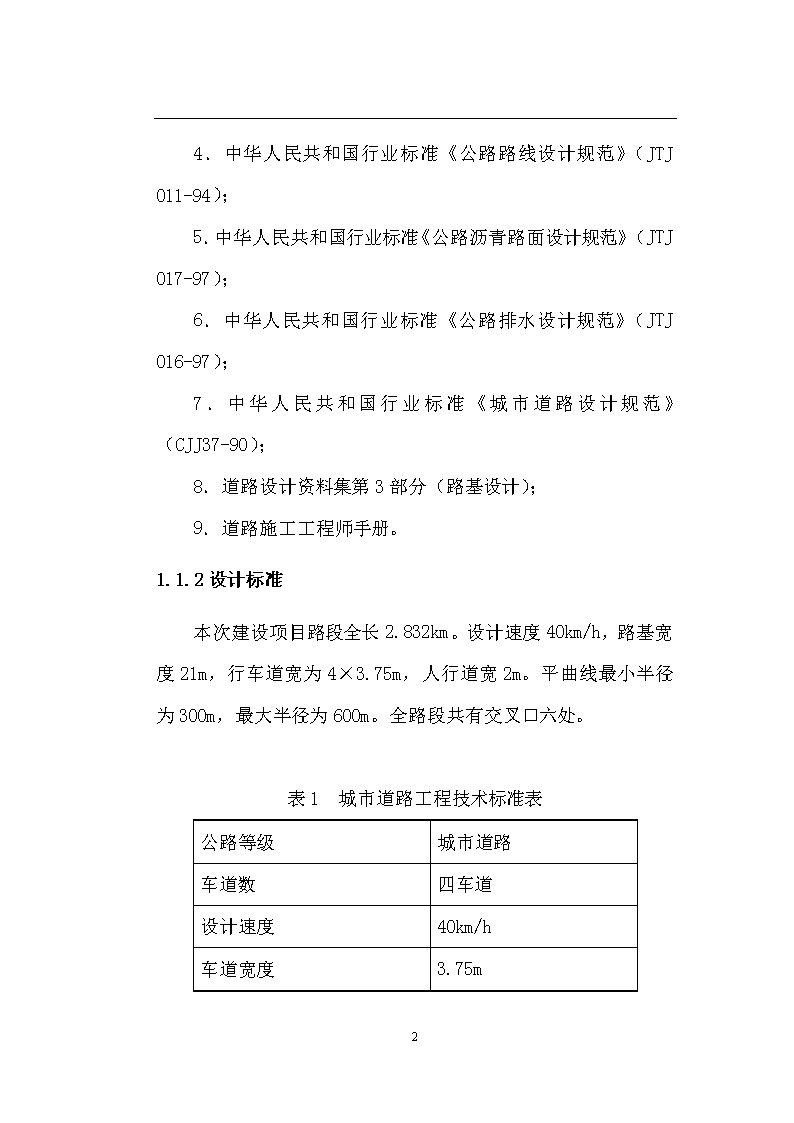

4.中华人民共和国行业标准《公路路线设计规范》(JTJ011-94);5.中华人民共和国行业标准《公路沥青路面设计规范》(JTJ017-97);6.中华人民共和国行业标准《公路排水设计规范》(JTJ016-97);7.中华人民共和国行业标准《城市道路设计规范》(CJJ37-90);8.道路设计资料集第3部分(路基设计);9.道路施工工程师手册。1.1.2设计标准本次建设项目路段全长2.832km。设计速度40km/h,路基宽度21m,行车道宽为4×3.75m,人行道宽2m。平曲线最小半径为300m,最大半径为600m。全路段共有交叉口六处。表1城市道路工程技术标准表公路等级城市道路车道数四车道设计速度40km/h车道宽度3.75m64

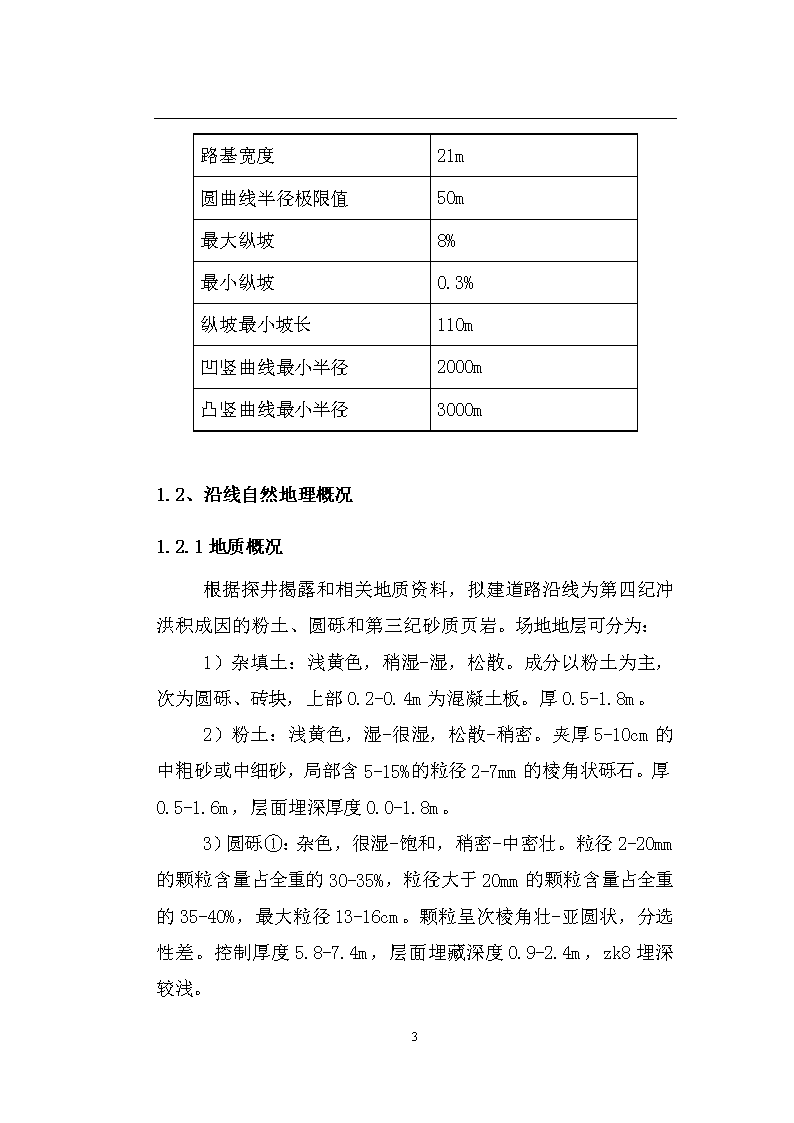

路基宽度21m圆曲线半径极限值50m最大纵坡8%最小纵坡0.3%纵坡最小坡长110m凹竖曲线最小半径2000m凸竖曲线最小半径3000m1.2、沿线自然地理概况1.2.1地质概况根据探井揭露和相关地质资料,拟建道路沿线为第四纪冲洪积成因的粉土、圆砾和第三纪砂质页岩。场地地层可分为:1)杂填土:浅黄色,稍湿-湿,松散。成分以粉土为主,次为圆砾、砖块,上部0.2-0.4m为混凝土板。厚0.5-1.8m。2)粉土:浅黄色,湿-很湿,松散-稍密。夹厚5-10cm的中粗砂或中细砂,局部含5-15%的粒径2-7mm的棱角状砾石。厚0.5-1.6m,层面埋深厚度0.0-1.8m。3)圆砾①:杂色,很湿-饱和,稍密-中密壮。粒径2-20mm的颗粒含量占全重的30-35%,粒径大于20mm的颗粒含量占全重的35-40%,最大粒径13-16cm。颗粒呈次棱角壮-亚圆状,分选性差。控制厚度5.8-7.4m,层面埋藏深度0.9-2.4m,zk8埋深较浅。64

4)淤泥质粉土:灰褐色-黑灰色,饱和,稍密。韧性低,摇振反应迅速,无光泽,略具腐臭味。夹厚5-10cm的粉细砂层,可见腐烂植物根系及蜗牛碎片。局部含5-15%的粒径2-7mm的砾石。控制厚度4.4-6.8m,层面埋藏深度7.9-9.4m。5)圆砾②:杂色,饱和,中密状。粒径2-20mm的颗粒含量占全重的30-35%,粒径大于20mm的颗粒含量占全重的35-40%,最大粒径14-17cm。颗粒呈次棱角壮-亚圆状,分选性差。控制厚度3.4-5.1m,zk7较薄。层面埋藏深度13.2-14.9m,zk7较深。6)砂质页岩:砖红色,砂粒结构,块状构造。呈中风化状。本次勘察未揭穿,最大揭露厚度1.7m,层面埋藏厚度18.1-18.8m。1.2.2地形、地貌和气候成县地处大陆腹地中纬地带,西秦岭褶皱系之东,地跨两个二级构造单元,一个三级构造单元。南部和北部属冒地槽褶皱带,中部属断陷徽成盆地,地势西北高东南低。地貌主要为中山区,次为丘陵和小面积川坝,西汉水和清泥河流经地区为小面积狭长谷地。全县多年平均降水总量11.6亿立方米,年平均降雨量637.0毫米,蒸发量1149.0毫米。受地形地貌影响,各地降水分布颇不均匀,南部之化垭、大坪和北部之黄渚等高山、林区为最多,年降水量可达750~800mm;西南沿西汉水流域之峡谷地最少,仅600mm左右;其他浅山丘陵地区为650~700mm,各地差异不大显著,最多、最少地区之差为25%。64

第二章道路设计2.1.道路平面设计2.1.1道路平面设计原则城市道路的平面定线要受到道路网的布局、道路规划红线宽度和沿街已有的建筑物位置等因素的约束。平面线形只能局限在一定的范围内,定线的自由度要比公路的小的多。城市道路的平面设计原则如下:(1)道路平面位置应按城市总体规划道路网布设。(2)道路平面线形应与地形、地质和水文等相结合,并符合各级道路的技术指标。(3)道路平面设计应处理好直线与平曲线的衔接,合理的设置缓和曲线和曲线超高加宽等(一般城市道路平面道路上不设置缓和曲线和超高加宽)(4)道路平面设计应根据道路等级合理的设置交叉口、沿线建筑物出入口、分隔带断口、公共交通停靠站位置等。(5)平面线形需分期实施时,应满足近期要求,兼顾远期发展,减少废弃工程。64

定线是在道路规划路线起终点之间选定一条技术上可行,经济上合理,又能符合使用要求的道路中心线的工作。它面对的是一个十分复杂的自然环境和社会经济条件,需要综合考虑诸多方面因素。为达此目的,选线必须由粗到细,由轮廓到具体,逐步深入,分阶段分步骤地加以分析比较,才能定出最合理的路线来。城市道路路线的选定主要取决于城市干道网及红线规划。2.1.2确定城市道路等级城市道路按照等级划分:交通干道和生活道路;按照骨架要求又可分为全市性、区域性和街坊性道路等等。我国《城市道路设计规范》〔GJJ37一90),以道路在城市道路网中的地位和交通功能为基础,同时也考虑对沿线的服务功能,将城市道路分为四类,即快速路、主干路、次干路及支路。城市各类道路根据城市规模、设计交通量、地形等分为I、Ⅱ、Ⅲ级。规范规定除快速路外,每类道路又分为I、Ⅱ、Ⅲ级。一般情况下,大城市应采用各类指标中的I级标准,中等城市应采用Ⅱ级标准,小城市应采用Ⅲ级标准。我国各城市所处的位置不局,存在差异较大,同等级的城市也不一定采用同一等级的设计标准,应根据实际情况选用适当的标准。如同属大城市但位于山区、丘陵地区的城市,达不到I64

级标准时,可经过技术经济比较,将技术标准做适当变动;有些中、小城市系省会所在地或特殊发展的工业城市,也可根据实际需要适当提高道路等级,但均需经过城市总体规划审批部门批准。根据以上选择条件成县小川路可选择为主干路,并采用Ⅲ级标准。2.1.3定线的方法及过程定线是在道路规划路线起终点之间选定一条技术上可行,经济上合理,又能符合使用要求的道路中心线的工作。城市道路的路线的选定主要取决于城市干道网及红线规划。选线原则:(l)符合规划要求。(2)路线尽量简捷。(3)合理安排交叉口。(4)考虑与远期规划相结合。传统的定线于计算机辅助设计的区别在于:(l)传统的定线是在纸上用手工的方法,在线形转折时,就需要设置曲线,手画较难,而计算机就能和好的自动处理。(2)本次设计的道路的是在已规划的前提下,不用选线,有给定的平面坐标连接而成。计算机辅助设计的步骤是:自动定线(通常用参考点选其起终点)分桩号(定义桩号峥定义主桩号(传统设计时没有)分自动标准桩号)分线转道路分平面规范检查峥超高加宽设计(此步可以在横断面设计时做,主要是在于为横断面设计提供参数文件)。2.1.4设计内容成县小川路是按这个城市需求所设计的64

,平面线形按总体规划走向控制。路幅与沿街建筑高度的协调。道路路幅应使道路两侧的建筑物有足够的日照和良好的通风。断面布置与道路功能的协调。如交通性干道应保证足够的机动车车道数和必要的分隔设施,达到双向分流、人车分流以保障交通安全;商业性大街应保证足够宽的人行道。车行道应考虑公交车辆临时停靠方便。断面布置应与当地地形地物想协调。断面布置应远近期结合。道路平面线形符合降低工程投资,减少拆迁量的要求,尽量满足各级道路的技术标准。本次甘肃省成县小川路道路基本按规划走向定线,在县城中间设置的一条主干道。道路全长2831.771米。小川路全线共设转点5个,平曲线5处,圆曲线最小半径300米,符合《城市道路设计规范》的要求。全线共设5个交点,交点桩号分别为:JD1:K0+291.293,JD2:K1+049.253,JD3:K1+296.678,JD4:K1+820.137,JD5:K2+385.282.2.1.5交通资料及交通量计算交通资料成县同谷北路交通量调查表年份小川路高峰小时交通量(辆/小时)2004560200570264

2006758200781920088842008年成县各种车辆所占比例车种大型货车中型货车小型货车大型公共汽车中小型公共汽车小轿车占比例(%)18.628.57.512.723.49.3交通量计算:设计小时交通量——设计年限年平均日交通量841964

有规范可知设计时速为40Km/h时,一条道路的通行能力为1640,由3278/1640=1.999,所以可设为单向双车道即双向四车道。根据规范可取行车道宽度为3.75m,绿化带宽为1m,人行道宽为2m。2.1.6道路线形道路平面线形常受地形地物障碍的影响,线形转折时,就需要设置曲线,所以平面线形由直线、曲线组合而成。曲线又可分曲率半径为常数的圆曲线和曲率半径为变数的缓和曲线两种。通常直线与圆曲线直接衔接(相切);当车速较高,圆曲线半径较小时,直线与圆曲线之间以及圆曲线之间要插设回旋型的缓和曲线。为了确保汽车行驶的畅通、安全、迅速、经济和舒适,必须合理地设置圆曲线的半径。城市道路两侧建筑物已经形成,故尽可能不设超高,以免与建筑物标高不协调而影响街景的美观。城市道路一般尽可能采用不设、缓和曲线的圆曲线半径,以便不设置缓和曲线。本次设计中,道路的圆曲线半径大于规定的不设超高最小半径值,故设计中共设置三个不设超高和加宽有缓和曲线的圆曲线,道路平面线形三要素的基本组成是:直线一一回旋线一一圆曲线一一回旋线一一直线。2.1.7平曲线计算64

为了确保汽车行驶的畅通、安全、迅速、经济和舒适,必须合理的设置圆曲线的半径,城市道路两侧建筑物已经形成,故尽可能布设超高,以免与建筑物标高不协调而影响街景美观。根据设计行车速度及各控制点的距离、转角、设计平曲线,并编制里程桩。平曲线由圆曲线及缓和曲线组成。平曲线长度与圆曲线长度应符合下表要求。计算行车速度(Km/h)806050403020平曲线最小长度(m)14010085705040圆曲线最小长度(m)705040352520在定线过程中,选择圆曲线半径应根据城市道路等级和当地地形、地物条件研究选择。对于各级道路的圆曲线,在原则上应尽量采用较大的半径,以资提高道路的使用质量。一般情况下,按我国《城市道路设计规范》规定,道路的圆曲线半径应采用大于或等于下表规定的不设超高最小半径值。在地形复杂或山区的城市,通过比较,如采用不设超高的半径会过分增加工程数量或受建筑物等其他条件限制时,可采用设超高推荐半径值。当地形地物条件特别困难时,方采用设超高半径值。圆曲线半径计算行车速度(Km/h)806050403020不设超高最小半径(m)100060040030015070设超高推荐半径(m)4003002001508540设超高最小半径(m)25015010070402064

由于车辆要在缓和曲线上完成不同曲率的过渡行驶,所以要求缓和曲线有足够的长度,以使司机能从容的方向盘,乘客感觉舒适,线形美观流畅,圆曲线上的超高和加宽的过渡也能在缓和曲线内完成。所以,应规定缓和曲线的最小长度。按回旋线敷设缓和曲线的基本图式,其几何元素的计算公示如下:T=(R+△R)tan(/2)+qL=R+Ls=R(-2)+2LsE=(R+△R)sec(/2)-R=(R+△R)-RL′=L-2Ls=R(-2)D=2T-L==28.6479q=-△R=-JD3设置了缓和曲线,其平面线型组合为直线一缓和曲线一圆曲线一缓和曲线一直线。以JD3为例,如图所示64

在此交点中取Ls=40m,半径R=300m,具体计算过程如下:其中:=11°53′47″L=R+Ls=R(-2)+2Ls=102.289mE=(R+△R)sec(/2)-R=(R+△R)-R=0.766。2.2.纵断面设计2.2.1道路竖向设计原则和控制因素(l)纵断面设计应参考城市规划控制标高并适应临街建筑立面布置及沿路范围内地面水的排除。(2)为保证行车安全、舒适、纵坡宜缓顺,起伏不宜频繁。(3)山城道路及新辟道路的纵断面设计应综合考虑土石方平衡,汽车运营经济效益等因素,合理确定路面设计标高。64

(4)机动车与非机动车混合行驶的车行道,宜按非机动车爬坡能力设计纵断面。(5)山城道路应控制平均纵坡度。越岭路段的相对高差为200一500m时,平均纵坡度宜采用4.5%;相度高差大于50om时,宜采用4%,任意连续3000m长度范围内的平均纵坡不宜大于4.5%。(6)纵断面设计应对沿线地形、地下管道、地质水文、气候和排水要求综合考虑如下:l)路线见过不良水文地段时,应提高路基标高以保证路基稳定。当受规划控制标高限制不能提高时,应采用稳定路基措施。2)旧路改建在旧路面上加铺结构层时,不得影响沿路范围的排水。3)沿河道路应根据路线位置确定路基标高。4)道路纵断面设计要妥善处理地下管线覆土的要求。5)道路最小纵坡应大于或等于0.5%,困难时可大于或等于0.3%,遇特殊困难纵坡度小于0.3%时,应设置锯齿形偏沟或采用q其它排水措施。2.2.2平面线形与纵断面线形的组合64

1.线性组合应满足以下要求: (1)在视觉上自然地引导驾驶员的视线。平曲线起点应设任凸形竖曲线顶点之前。急弯、反向曲线或挖方边坡均应考虑视线的诱导,避免遮断视线。 (2)为使平面和纵断面线形均衡,一般取竖曲线半径为平曲线半径的10~20倍。 (3)合理选择道路的纵坡度和横坡度,以保持排水通畅,而不形成过大的合成坡度。 (4)当平曲线与竖曲线半径均大时,平、竖曲线宜重合,但平曲线与竖曲线半径均小时,不得重合。2.平曲线与竖曲线应避免下列几种组合: (1)在凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部插入急转的平曲线或反向曲线。 (2)在一个长平曲线内设两上和两个以上的竖曲线;或在一个长竖曲线内设有两个或两个以上的平曲线。 (3)在长直线段内,插入小于一般最小半径的凹形竖曲线。在本次设计中道路的纵断面设计是按照143#路规划纵坡设计的,并满足《城市道路设计规范》的要求。在进行纵断面拉坡设计时,不仅满足规划和规范的要求,而且以尽量减少填挖数量,与相交现况道路、规划道路标高衔接及满足道路排水要求为原则。64

全线最大纵坡0.985%,最小纵坡0.315%,竖曲线最小半径8885.743米。2.2.2本道路纵断面设计要点成县小川路是设计在横穿县城中心的道路。镇区地势由西北向东南倾斜。道路纵断面设计标高主要根据现有道路标高,两侧建成区地坪标高、现状自然地面及地下水位标高、城市防洪标高、相交道路标高等控制性标高,及各种市政管线的埋深、覆土深度的要求来确定。(l)道路控制标高应适应临街建筑立面布置及沿路范围内地面水的排除。(2)与己建道路相交处基本按原有路口或现有路面标高控制。(3)道路的纵断面设计最大纵坡及坡长的取值应考虑非机动车的上下坡之便为原则,不宜过大,充分体现“以人为本”的设计原则。(4)道路的纵断面设计的设计标高应保证管线的最小覆土深度,最小一般不小于0.6m。(5)在水文条件下不良或地下水位很高的路段,应根据当地气候、土质、水文和路面结构等状况,考虑适当的路基高度;滨河路及受水浸淹的路基,一般应高出按一定洪水频率的计算水位0.64

5m以上。(6)确定路中心线设计标高,必须考虑沿线两侧街坊的地坪标高。(7)确定道路纵坡设计线,必须满足城市各种地下管线最小覆土深度的要求,对于旧路改建,如必须降低原标高,则设计标高不可定得太低,以防损坏路下各种管线。(8)如路线上原地面较为平整,地面起伏不大,则在确定城市道路设计纵坡时,尽量利用原有地面,避免过大的工程开挖,还应注意所定的设计标高应满足街坊两边的排水要求。2.2.3设计方法鸿业软件设计过程:提取地面高程选择拉坡参考点。(尽量选择“优点”,即坡度要小和线性好)。纵断面拉坡(以参考点为基准,使用动态拉坡使其尽量符合纵断面设计中坡长及坡度的要求及时进行调整,由于城市道路的路基应低于设计地面线,故尽量使其挖方少填方。尽量降低土石方的填挖量或者就近挖为填用,以降低工程造价)。竖曲线的设计(半径尽量大些,使线性更圆滑,在设计过程中满足平曲线跟竖曲线的要求:最基本的平包竖原则)。绘制纵断面图(定制纵断面出图的各个要素,如地址概况平曲线,交叉口等自动绘制出纵断面的各要素)2.2.4设计内容64

1.纵坡设计(1)纵坡设计的一般要求①纵坡设计必须满足《标准》的有关规定,一般不轻易使用极限值②纵坡应力求平缓,避免连续陡坡,过长陡坡和反坡③纵断面线形应连续,平顺,均衡,并重视平纵面线形的组合从行车安全,舒适和视觉良好的要求来看,要求纵断面线形注意有以下几点:在短距离内应避免线形起伏,易使纵断面线形发生中断,视觉不良;避免“凹陷”路段,若线形发生凹陷出现隐蔽路段,使驾驶员视觉不适,产生莫测感,影响行车速度和安全;在较大的连续上坡路段,宜将最陡的纵坡放在底部,接近顶部的纵坡宜放缓些;纵坡变化小的,宜采用较大的竖曲线半径;纵断面线形设计应注意与平面线形的关系,汽车专用公路应设计平、纵面配合良好协调的立体线形;纵坡设计应结合沿线自然条件综合考虑,为利于路面和边沟排水,一般情况下最小纵坡以不小于0.5%为宜,在受洪水影响的沿河路线及平原区低速路段应保证路线的最低标高,以免遭受洪水冲刷,而确保路基的稳定;64

纵坡设计应争取填、挖平衡,尽量利用挖方作就近填方,以减少借方和废方,接生土石方量,降低工程造价;纵坡设计时,还应结合我过情况,适当照顾当地民间运输工具,农业机械、农田水利等方面的要求。纵坡设计的方法和步骤:①准备工作纵坡设计前,应先根据中桩和水准记录点,绘出路线纵断面图的地面线绘出平面直线,曲线示意图,写出每个中桩的桩号和地面标高以及土壤地质说明资料,并熟悉和掌握全线有关勘测设计资料,领会设计意图和要求。②标注纵断面控制点纵面控制点主要有路线起终点,重要桥梁及特殊涵洞,隧道的控制标高,路线交叉点,地质不良地段的最小填土和最大控梁标高,沿溪河线的控制标高,重要城镇通过位置的标高及受其它因素限制路线中须通过的控制点、标高等。③试坡试坡主要是在已标出“控制点”的纵断面图上,根据技术和标准,选线意图,考虑各经济点和控制点的要求以及地形变化情况,初步定出纵坡设计线的工作。试坡的要点,可归纳为“前面照顾,以点定线,反复比较,以线交点”几句话。64

前后照顾就是说要前后坡段统盘考虑,不能只局限于某一段坡段上。以点定线就是按照纵面技术标准的要求,满足“控制点”,参考“经济点”,初步定出坡度线,然后用三角板推平行线的办法,移动坡度线,反复试坡,对各种可能的坡度线方案进行比较,最后确定既符合标准,又保证控制点要求,而且土石方量最省的坡度线,将其延长交出变坡点初步位置。④调坡调坡主要根据以下两方面进行:⑴结合选线意图。将试坡线与选线时所考虑的坡度进行比较,两者应基本相符。若有脱离实际情况或考虑不周现象,则应全面分析,找出原因,权衡利弊,决定取舍;⑵对照技术标准。详细检查设计最大纵坡、坡长限制、纵坡折减以及平纵线形组合是否符合技术标准的要求,特别要注意陡坡与平曲线、竖曲线与平曲线、桥头接线、路线交叉、隧道及渡口码头等地方的坡度是否合理,发现问题及时调整修正。调整坡度线的方法有抬高、降低、延长、缩短、纵坡线和加大、减小纵坡度等。调整时应以少脱离控制点、少变动填挖为原则,以便调整后的纵坡与试定纵坡基本相符。⑤根据横断面图核对纵坡线64

核对主要在有控制意义的特殊横断面图上进行。如选择高填深挖、挡土墙、重要桥涵及人工构造物以及其它重要控制点的断面等。⑥确定纵坡线经调整核对后,即可确定纵坡线。所谓定坡就是把坡度值、变坡点位置(桩号)和高程确定下来。坡度值一般是用三角板推平行线法,直接读厘米格子得出,要求取值到千分之一。变坡点位置直接从图上读出,一般要调整到整10桩位上。变坡点的高程是根据路线起点的设计标高由已定的坡度、坡长依次推算而来。设计纵坡时还应注意以下几点:⑴在回头曲线地段设计纵坡,应先按回头曲线的标准要求确定回头曲线部分的纵坡,然后向两端接坡,同时注意回头曲线地段不宜设竖曲线。⑵平竖曲线重合时。要注意保持技术指标均衡,位置组合合理适当,尽量避免不良组合情况。(3)注意交叉口、桥梁及引道、隧道、城镇附近、陡坡急变处纵坡特殊要求。(4)纵坡设计时,如受控制点约束导致纵面线形欺负过大,纵坡不够理想,或则土石方工程量过大而育无法调整时,可用纸上移线的办法修改平面线形,从而改善纵面线形。⑦计算设计标高64

根据已定的纵坡和变坡点的设计标高,则可以计算出未设竖曲线以前各桩号的设计标高。2.竖曲线设计要求:①宜选用较大的竖曲线半径。竖曲线设计,首先确定合适的半径。在不过分增加工程数量的情况下,宜选用较大的竖曲线半径,一般都应采用大于竖曲线一般最小半径的数值,特别是前后两相邻纵坡的代数差小时,竖曲线更应采用大半径,以利于视觉和路容美观。只有当地形限制或其他特殊困难不得已时才允许采用极限最小半径。②同向曲线间应避免“断背曲线”。同向竖曲线,特别是同向凹形竖曲线间如直线坡段不长,应合并为单曲线后复曲线。③反向曲线间,一般由直坡段连续,亦可以相互直接连接。反向竖曲线间设置一段直坡段,直坡段长度一般不小于计算行车速度行驶3s的行程长度。如受条件限制也可相互直接连接,后插入短直线。④道路的纵断面设计最大纵坡及坡长的取值应考虑非机动车的上下坡之便为原则,不宜过大,充分体现“以人为本”的设计原则。⑤道路的纵断面设计的设计标高应保证管线的最小覆土深度,最小一般不小于0.6m。64

⑥在水文条件下不良或地下水位很高的路段,应根据当地气候、土质、水文和路面结构等状况,考虑适当的路基高度;滨河路及受水浸淹的路基,一般应高出按一定洪水频率的计算水位0.5m以上。⑦确定路中心线设计标高,必须考虑沿线两侧街坊的地坪标高。⑧确定道路纵坡设计线,必须满足城市各种地下管线最小覆土深度的要求,对于旧路改建,如必须降低原标高,则设计标高不可定得太低,以防损坏路下各种管线。⑨如路线上原地面较为平整,地面起伏不大,则在确定城市道路设计纵坡时,尽量利用原有地面,避免过大的工程开挖,还应注意所定的设计标高应满足街坊两边的排水要求。3、纵段面设计步骤①根据已知的从地形图上提取的纵断面自然标高横断面文件为前提数据,由计算机直接绘制出纵断面图形,然后根据地面控制点(交叉口的标高)来进行动态拉坡。②确定最小填土高度由于路基要保证处于干燥或中湿状态以上,所以查表得粉性土时路槽底至地下水的临界高度为1.7~1.9m时为干燥状态,由于地下水平均埋深为1.0m,路面厚度一般为60~70cm,所以算出最小填土高度为1.6m.。64

③拉坡首先是试坡,试坡以“控制点”为依据,考虑平纵结合、挖方、填方以及排水沟设置等众多因素初步拟订坡度线。然后进行计算,看拉的坡满不满足控制点的高程,满不满足规范要求,如不满足就进行调坡。调坡时应结合选线意图,对照标准所规定的最大纵坡、坡长限制以及考虑平纵线形组合是否得当进行调坡。在纵断面设计时,由于交叉口较多,再加上平面设计时没有注意平纵组合,又在交叉口处设置了平曲线,所以在拉坡时很难做到“平包竖”,不能完全满足在交叉口处的在线形上存在不足,但经计算,其他方面都满足标准。竖曲线各项指标:设计车速(km/h)40最大纵坡(%)5%最小纵坡(%)0.5%凸形竖曲线半径(m)一般值4500极限值3000凹形竖曲线半径(m)一般值300064

极限值2000竖曲线最小长度(m)704.竖曲线计算在纵断面设计线的变坡点处,为保证行车安全缓和纵坡折线而设的曲线称为竖曲线。各级道路纵坡变更处应设置竖曲线。竖曲线采用圆曲线。竖曲线半径及最小长度见下表。设计中应采用大于或等于此表一般最小半径值;特殊困难时,应大于或等于极限最小半径值。注:按竖曲线半径计算竖曲线长度小于表列数值时,应采用本表最小长度。本次应使用的是软件,在是曲线的设计中,在自动拉动过程中会自动显示其各个参数值。而若用手算时,在其计算过程中,竖曲线一般可分为圆形曲线,二次抛物线,三次抛物线。通常设计中采用圆形曲线。5.竖曲线计算(选择其中的一个凹形竖曲线计算为例桩号为K2+000)64

计算公式:式中——竖曲线半径,m;——相邻纵坡度,上坡为正,下坡为负;——相邻纵坡的代数差;——竖曲线切线长度,m;——竖曲线长度,m;——竖曲线外距,m;——竖曲线上任意一点到起点或终点的水平距离,m;——竖曲线任意一点到切线的纵距,m。根据竖曲线图得知:拟定R=16458,则:64

竖曲线内各点高程计算竖曲线起终点高程:竖曲线起点桩号=变坡点桩号-T竖曲线起点高程=±竖曲线终点桩号=变坡点桩号+T竖曲线终点高程=±以上两式中凸形竖曲线用“-”,凹形竖曲线用“+”。竖曲线任意点高程:①计算切线高程=±(T-x)其中凸形竖曲线用“-”,凹形竖曲线用“+”。②计算设计高程H=±h以上式中凸形竖曲线用“-”,凹形竖曲线用“+”。2.3、路基、路面及排水2.3.1路基设计1.一般路基设计原则及依据64

根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件和环境保护的要求,依照部颁现行《公路工程技术标准》、《公路路基设计规范》、《公路路基施工技术规范》等规程、规范,本着因地制宜的原则,并采用经济合理的排水防护工程及病害防治措施,防止各种不利因素对路基的危害,选择合理的路基横断面形式和边坡坡率,确保路基具有足够的强度和稳定性。一般路基通常指在良好的地质与水文等条件下,填方高度和挖方高度不大的路基,由于本设计是城市道路的设计。因此路基的填挖方都不是很大,通常认为一般路基可以结合当地的地形、地质概况,直接选用典型断面图或设计规定,不必进行个别论证和验算。对于超过规范规定的高填,深挖路基,以及地质和水文等条件特殊的路基,为确保路基具有足够的强度与稳定性,需要进行个别设计和验算。2.路基横断面设计全线采用城市道路技术标准,设计时速40km/h,路基宽度21m。路拱横坡为2%,土路肩横坡为1.5%。路基高度是指路堤的填筑高度和路堑的开挖深度,是路基设计标高和地面标高之差,路基高度见横断面图。路基断面形式为路堤、路堑和填挖结合三种类型。选择路堤填料与压实标准填方路基所选填料应能保证填方路基稳定、耐久、具有一定的承载能力、沉降量满足要求。本工程是城市道路在设计过程中田蛙方基本不大,处于平衡状态填料宜选用级配较好的粗粒土,填料的最小强度和最大粒径应满足64

《公路路基设计规范》规定,填料最大粒径应小于15Omm。砾类土、砂类土应优先选作路床填料,土质较差的粉状细粒土可填于路堤底部。用不同填料填筑路基时,应分层填筑,每一水平层均应采用同类填料。土质路基压实应采用重型击实标准控制。确有困难时,可采用轻型击实标准控制。(1).查规范,得各项技术指标⑴路基宽度据任务书知道设计年限2032年,各种车辆折合成小客车的交通量合计为,查(JTGB01—2003)《公路工程技术标准》P11.0.3得此道路为城市道路主干路属于Ⅲ级标准,车道数拟定六车道。再查《城市道路设计规范》得城市道路车速为六车道的路基宽度取为21m,取设计车道宽度为3.75m,得总车道宽度为3.75×4=15m,城市道路必须设人行道绿化带,根据规范规定取人行道宽2m,绿化带取1m,城市道路路基占用土地及其城市建设面积⑵路拱坡度查(JTJ001—97)《公路工程技术标准》P255.0.5得沥青混凝土及水泥混凝土路拱坡度均为1~2%,故取路拱坡度为2%;路肩横向坡度一般应较路面横向坡度大1%~2%,故取路肩横向坡度为4%,路拱坡度采用双向坡面,由路中央向两侧倾斜。⑶路基边坡坡度64

路基边坡坡度对路基稳定十分重要,确定路基边坡是路基设计的重要任务。公路路基的边坡坡度,可用边坡坡度H与边坡宽度b之比值表示,并取H=1,路基边坡坡度的大小取决于边坡的土质岩石的性质及水文地质条件等自然因素和边坡的高度。在陡坡或填挖较大的路段,边坡坡度不仅影响到土石方工程量和施工的难易,而且是路基整体稳定性的关键。因此,确定边坡坡度对于路基的稳定性和工程的经济合理性至关重要。一般路基的边坡坡度可根据多年工程实践经验和设计规范推荐的数值采用。⑷护坡道查(JTJ001—97)《公路工程技术标准》P234.0.6得,当路肩边缘与路侧取土坑底的高差小于或等于2m时,取土坑内侧坡顶可与路坡脚位相衔接,并采用路堤边坡坡度,当高差大于2m时,应设置宽1m的护坡道;当高差大于6m时,应设置宽2m的护坡道。本设计的填土高度均小于2m,再结合当地的自然条件,采用路堤边坡坡度。⑸边沟设计查(JTJ013—95)《公路路基设计规范》P204.2.364

得边沟横断面一般采用梯形,梯形边沟内侧边坡为1:1.0~1:1.5,外侧边坡与挖方边坡坡度相同。少雨浅挖地段的土质边沟可采用三角形横断面,其内侧边坡宜采用1:2~1:3,外侧边坡坡度与挖方边坡坡度相同。本设计路段地处平原微丘区,故宜采用梯形边沟,且底宽为0.6m,深0.6m,内侧边坡坡度为1:1。3.横断面设计步骤1.横断面设计图当按照城市道路的交通性质、地形条件以及近期与远期相结合的原则确定了横断面组成和宽度以后,即可绘制横断面设计图。城市道路的横断面设计图与公路横断面图的作用是相同的,即为指导施工和计算土石方数量。城市道路的横断面设计图一般要用的比例尺为1:100或1:200,在图上应绘出红线宽度、行车道、人行道绿化带、照明、新建或改建的地下管道等各组成部分的位置和宽度,以及排水方向、路面横坡等。2.横断面现状图64

沿道路中线每隔一定距离绘制横断面地面线。若属旧街道的改建,实际上就是横断面的现状图。图中包括地形地物原街道的各组成部分、边沟、路侧建筑等。比例尺为1:100或1:200.有时为了更加明显的表现地形和地物高度的变化,也可采用纵横不同的比例尺。3.横断面施工图在完成道路纵断面设计以后,各中线上的填挖高度则为已知。将这一高度点绘在相应的横断面现状图上,然后将横断面设计图以相同的比例尺画于其上。此图反应了各断面上的填挖和拆迁界线,是施工时的主要根据。具体在鸿业市政软件上的步骤是:⑴根据所设计的路面形式定义标准土方断面图,及标准横断面图。⑵根据纵断面自然标高、设计标高、横断面文件、纵断综合文件定义(如地质概况、桥梁涵洞等)输入横断面出图对应的文件中,程序将自动计算出各个数据。⑶布置好出图的各项尺寸以及比例使绘制出的横断面图能清楚地表示各参数。4.路基压实标准与压实度说明64

路基压实是填方路基填筑中最重要的工序,对路基的质量起着决定性的影响。填方路基施工实践证明,经过充分压实的路基,其塑性变形、渗透系数、毛细水上升高度、隔温、隔水性能都有明显的改善。可以说,填方路基质量的优劣,主要取决于压实质量,这对主干道路基填筑尤为显著。由此,在填料选定之后,压实就成为重要的问题。(1)影响路基压实度的主要因素土质:土的性质不同,其干容重和含水量就不同,对于粘性较大的土,值较高而值较低,而粘性差的土则相反,所以粘性差的砂土的压实性就比粘质土好。由此在土颗粒中,粗颗粒含量越高,压实性能越好。土的含水量:土中的水大致可以分为粘结水和自由水两种,粘结水是经过复杂的表面活动粘在土颗粒表面形成一层水膜,用机械的方法难以去掉;而自由水则和普通水一样,在重力和表面张力作用下,可以在土中自由活动。但土中含水量较小时,水主要为粘结水,包裹在土粒外围,因水膜很薄,土粒间的阻力较大,因而土粒难以挤密,就呈现出土不易压实的现象。只有在含水量最佳的情况下,其浸水强度最大,即水稳定性最大。(2)压实土的特性及压实标准路堤填土需分层压实,使之具有一定的密实度。影响压实度的主要因素有:64

(1)土质:土的性质不同,其干密度和含水量就不同。对粘性较大的土,含水量值较高而干密度值较低,而粘性差一点的土则相反。所以粘性差的砂类土的压实性就比粘质土好。因此,要尽量选用土颗粒中粗粒含量越多的土,压实性能就越好。(2)土的含水量:存在一最佳含水量,在此含水量条件下,采用一定的压实功能可以达到最大密实度,获得最经济的压实效果。最佳含水量是一相对值,随压实功能的大小和土的类型而变化。所施加的压实功能越大,压实土的细粒含量越少,最佳含水量越小,而最大密实度越高。因此,路基土在最佳含水量状态下进行压实可以提高路基的抗变形能力和水稳定性。路基土的强度是通过压实形成的,路基压实应充分考虑路基填土的工程性质、气候条件等制定合理的压实工艺。本路段均为填方路基,因此设计中路基土压实标准按重型击实试验方法确定。2.4、土石方的计算和调配路基土石方是公路工程的一项主要工程量,在公路设计和路线方案比较中,路基土石方数量的多少是评价公路测设质量的主要技术指标之一。在编制公路施工组织计划和工程概预算时,还需要确定分段和全线的路基土石方数量。64

地面形状是很复杂的,填挖方不是简单的几何体,所以其计算只能是近似的,计算的精确度取决于中桩间距测绘横断面时采点的密度和计算公式与实际情况的接近程度等。计算时一般应按工程的要求,在保证使用的前提下力求简化。1.调配原则⑴在半填半挖断面中,应首先考虑在本路段内移挖作填进行横向平衡,然后再作纵向调配,以减少总的运输量。⑵土石方调配应考虑桥涵位置对施工运输的影响,一般大沟不作跨越调运,同时尚应注意施工的可能与方便,尽可能避免和减少上坡运土。⑶为使调配合理,必须根据地形情况和施工条件,选用适当的运输方式,确定合理的经济运距,用以分析工程用土石调运还是外借。⑷土方调配“移挖作填”固然要考虑经济运距的问题,但这不是唯一的指标,还要综合考虑弃方或借方的占地。⑸不同性质的土石应分别调配。回头曲线路段的土石调运,要优先考虑上下线的竖向调运。2.调配方法土石方调配方法有多种,如累积曲线法、调配图法、表格调配法等,由于表格调配法不需单独绘图,直接在土石方表上调配,具有方法简单,调配清晰的优点,是目前生产上广泛采用的方法。64

表格调配法又可有逐桩调运和分段调运两种方式。一般采用分段调用。表格调配法的方法步骤如下:⑴准备工作调配前先要对土石方计算惊醒复核,确认无误后方可进行。调配前应将可能影响调配的桥涵位置、陡坡、深沟、借土位置、弃土位置等条件表于表旁,借调配时考虑。⑵横向调运即计算本桩利用、填缺、挖余,以石代土时填入土方栏,并用符号区分。⑶纵向调运确定经济运距根据填缺、挖余情况结合调运条件拟定调配方案,确定调运方向和调运起讫点,并用箭头表示。计算调运数量和运距调配的运距是指计价运距,就是调运挖方中心到填方中心的距离见区免费运距⑷计算借方数量、废方数量和总运量借方数量=填缺—纵向调入本桩的数量废方数量=挖余—纵向调出本桩的数量总运量=纵向调运量+废方调运量+借方调运量⑸复核64

横向调运复核填方=本桩利用+填缺挖方=本桩利用+挖余纵向调运复核填缺=纵向调运方+借方挖余+纵向调运方+废方总调运量复核挖方+借方=填方+借方以上复核一般是按逐页小计进行的,最后应按每公里合计复核。⑹计算计价土石方计价土石方=挖方数量+借方数量最后根据计算结果绘制路基土石方数量表及土方总量计算表。第3章路面设计3.1.设计资料64

成县地处大陆腹地中纬地带,因交通需要,拟建一条六车道的主干路。路基为粘性土,该路开通后第一年的交通量组成为:解放CA50型车1881辆/日,跃进NJ130型车2250辆/日,黄河JN-150型车1535辆/日,上海SH130型车1037辆/日,小型车若干。预计在路面使用期限内,交通量按6%增长。设计要求路面面层用沥青混凝土3.2.设计路面1,进行车辆换算,列入下表。标准轴载轮胎压强P1=0.7MPa,单轮轮迹当量圆半径r1=10.65cm。车型P2(MPa)R2(cm)C1N2换算轴数N1黄河JN150前0.710.550.250.9311535357后0.710.7511.07215351646跃进NJ1300.48.7510.014225032解放CA500.78.8510.2491881468上海SH1300.58.550.250.03610379Σ=2512次/日2.==21341271(次)64

3.计算容许弯沉=式中N=ηNct,η查表得为0.5,ar查表得为1.1,as查表得为1.0将数值带入LR==0.048(cm)确定土基回弹模量根据所处环境及抵制状况,取土基回弹模量Ea=35MPa确定材料回弹模量,拟定路面结构初拟路面结构如图所示6,计算综合修正系数64

f=1.47=0.64计算拟定路面结构的弯沉7,将路面换算为三层体系,面层不变,二—三层换算为中间层,即有H=h2+h3=36.26(cm)由诺莫图h=h1=6cm==0.56=0.7查得α=7.0=0.56=0.044查得K1=1.1=3.4=0.044查得K2=0.75L==×7.5×1.1×0.75=0.073Ls=f*l=0.65×0.073=0.047Ls≤lr=0.0488,校核弯沉64

100%=2.08%9,计算沥青混凝土面层底面的弯拉应力弯拉应力计算如下σα=Ptβγδ1δ2将路面结构换算为三层体系,保持面层不变,按规定使用弯拉弹性模量E1=1500MPah=h1=6cmH=6+30=26.97==0.56==0.7查得βr=0.75==0.56==0.044查得δ1=1.1=3.4=0.044=0.7查得δ2=0.95则δα=Ptβrδ1δ2=0.7×0.75×1.1×0.95=0.55(MPa)10,确定容许弯拉应力查得中粒式沥青混凝土抗拉强度为frm=1.5MPa容许拉应力为σr=Kam=,查表取αr=1.1N=ηnNct=0.5×16575167=8287583.564

Kam=2.776σr==0.5411,校核弯拉应力σr≥δα,且×100%=1.9%<5%结构可用12,计算剪应力h=6cmE1=1200MPaH=36.26cmE2=800MPaEn=35MPa==0.56=0.7查得λτ(0.3)=0.425=0.56==0.7=0.044查得γ1=0.9=3.4==0.7=0.044查得γ2=1.05τm(0.3)=Ptλτ(0.3)γ1γ2=0.7×0.425×0.9×1.05=0.28MPa紧急制动时f=0.5τm(0.5)=τm(0.3)+1.3(0.5-0.3)×0.7=0.46MPa13,校核剪应力,沥青混凝土粘结力C=0.2MPa,内摩擦角φ=37。计算σa64

==0.56=0.7查得λ(0.3)=1.13==0.56=0.7=0.044查得ρ1=1.03=3.4=0.7=0.044查得ρ2=0.99f=0.3时计算最大主压应力为σcp(0.3)=Ptλ(0.3)ρ1ρ2=0.7×1.13×1.03×0.99=0.807当f=0.5时σcp(0.5)=σcp(0.3)+0.46(f-0.3)Pt=0.807+0.46×0.2×0.7=0.871破裂面上有效法应力σa(0.3)=σcp(0.3)-τm(0.3)(1+sinφ)=0.807-0.28(1+sin37。)=0.36MPaσa(0.5)=σcp(0.5)-τm(0.5)(1+sinφ)=0.871-0.46×1.061=0.13(MPa)材料的抗剪强度ττ(0.3)=c+σa(0.3)tanφ=0.2+0.36×tan37。=0.47(MPa)64

τ(0.5)=2c+σa(0.5)tanφ=0.4+0.13×tan37。=0.51(MPa)容许剪应力因为Kv(0.5)==1.09===0.47>=0.46(MPa)×100%=2.2%<5%3.3人行道及道牙本次设计中的人行道宽度为3.0m。铺筑防滑荷兰砖,强度不小于30MPa,人行道结构层总厚度22cm,其中上铺5cm防滑荷兰砖,下设2cm1:2水泥砂浆卧底,15cm水泥稳定砂砾(5%)。人行道内侧道牙采用甲型道牙,树池道牙采用甲型道牙、乙型道牙,并在道牙安装时设C15号混凝土三角垫层。树池道牙安装时高度低于道板砖表面0.5cm,以利于排水。其结构如下图所示:防滑荷兰砖5cm1:2水泥砂浆卧底2cm64

水泥稳定砂砾(15%)15cm人行道结构层64

第四章道路平面交叉口设计4.1交叉口设计的原则(1)交叉口内的计算行车速度应按各级道路计算行车速度的0.5一0.7倍计算,直行车取大值,转弯车取小值(2)交叉口间距应根据道路网规划、道路等级、性质、计算行车速度了设计交通量及高峰期间最大阻车长度等确定,不宜太短。(3)交叉口转角处的缘石宜做成圆曲线或复曲线。三幅路、四幅路交叉口的缘石转弯最小半径应满足非机动车行车要求。(4)平面交叉口视距三角形范围内妨碍驾驶员视线的障碍物应清除。(5)交叉口竖向设计应综合考虑行车舒适、排水通畅、工程量大小和美观等因素,合理确定交叉口设计标高。设计原则如下:a.两条道路相交,主要道路纵破读宜保持不变,次要道路纵坡度服从主要道路;b.交叉口设计范围内的纵坡度,宜小于或等于2%,困难情况下应小于或等于3%;c.交叉口竖向设计标高应与四周建筑物的地坪标高协调;d.合理确定变坡点和布置雨水进水口。64

(6)停止线位置应靠近交叉口,但应保证一方面的绿灯尾车不干扰恻向绿灯头直行车顺利通过。停止线在人行横道线后至少lm,并应与相交道路中心线平行。(7)平面交叉口人行横道应设置在驾驶员容易看清的位置,标线应醒目。其最小宽度为4m,需要时可根据行人交通量加宽。沿线现状道路交叉口采用平交,交叉口采用信号灯控制。4.2交叉口设计要点及方法(1)正确选择交叉口的形式,确定各组成部分的几何尺寸,包括行车道的宽度,转角曲线的转弯半径,各种交通岛的尺寸,绿化带的尺寸等。(2)进行交叉组织,合理安排各种交通设施,包括设置专用车道和组织渠化交通;(3)验算交叉口行车视距,保证安全通视条件;(4)交叉口立面设计,布置雨水口和排水管道。4.3交叉口的平面设计通常采用最多的是十字交叉口,它形式简单,交通组织方便,街角建筑容易处理,使用范围广,可用于相同等级和不同等级的道路交叉。X64

形交叉口是两条道路以锐角或钝角斜交形成狭长的交叉口,对交通不利(特别是左转弯车辆),锐角街角的建筑也较难处理。所以,当两条道路相交,如不能采用十字形交叉口,应尽量使用相交的锐角大些。T字形交叉口用于主道路次要道路的交叉,主要道路设在直顺方向。本次设计共设置交叉口3个。本次设计的交叉口主要形式为十字交叉口形交叉口,分别在桩号K1+019.893和K1+534.031和K2+135.496处。交叉口的缘石半径由鸿业道路设计软件在绘制交叉口时自动定出。4.4交叉口的竖向设计4.4.1交叉口竖向设计的目的和原则交叉口竖向设计的目的是调整交叉口范围内行车到、道、人行道、建筑物及其邻近地面有关各点的设计标高,统一解决相交道路之间以及交叉口和周围建筑物之间在立面位置上行车、排水和建筑三方面要求,使交叉口能获得一个平顺的共同构筑面,以保障交通安全、方便、排水通畅、建筑造型美观。交叉口竖向设计应综合考虑行车舒适、排水通畅、工程量大小和美观等因素,合理确定交叉口设计标高。设计原则如下:(1)两条道路相交,主要道路的纵坡度宜保持不变,次要道路纵坡度服从主要道路;(2)交叉口设计范围内的纵坡度,宜小于或等于2%,困难情况下应小于或等于3%;(3)交叉口竖向设计标高应与四周建筑物的地坪标高协调;64

(4)合理确定变坡点和布置雨水进水口。4.4.2交叉口竖向设计交叉口竖向设计采用鸿业道路设计软件设计。具体步骤如下:(1)用[交叉口取样〕将要做设计的交叉口从原图中取出。用任意多边形,或矩形区域框选复制交叉口部分,将其放到合适位置;构造道路交叉口的边界线,确定交叉口的范围,以做为后续设计的条件;然后确定道路的脊线,输入交叉口的各项基本参数。(2)在[基本参数输入」中输入了交叉口的基本参数后,程序可全自动地进行交叉口的竖向设计。但由于交叉口的复杂性,自动计算的结果不可能百分之百达到最佳,所以我们要对自动设计进行有效的控制。这种控制就是通过计算线来实现的。程序进行自动设计的基础数据是由基本参数计算出的各道路入口、缘石切点中点等基本控制点,只要修改了这些控制点的标高。再由修改后的控制点生成计算线,最后由新的计算线进行设计就可以达到控制自动设计的目的。(3)简化顶点和圆顺等高线以后,再进行板快自动划分,便可得出交叉口竖向设计图。64

第五章道路排水设计5.1道路地面水排除的设计范围及原则:(1)城区道路排水设计应按照城市排水规划进行,并应符合现行的《室外排水设计规范》(GBJ14)规定。无排水规划时,应先做出排水规划,再进行设计。因修建道路引起两侧建筑物或街坊排水困难时,应在排水设计中解决。(2)城区道路排水一般采用管渠形式,设计时应根据当地材料和道路类别选择。城区道路排水设计包括偏沟、雨水口和连接管的布设,不包括排水干管设计。(3)郊区道路排水设计包括边沟、排水沟与涵洞等。设计流量可按当地的水文公式计算。(4)郊区道路排水设计应处理好与农田排灌的关系。(5)快速路的路面设计应排泄迅速,以防路面形成水膜影响行车安全。5.2道路排水设计标准64

(1)城区道路排水设计重现期见表,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。(2)当郊区道路所在地区有城市排水管网设施或排水规划时,应按表规定选用适当的重现期。(3)郊区道路为公路性质时,其排水标准可参照《公路工程技术标准》(JTJ01)规定进行设计。5.3排水体制为了利于环境卫生的保护,污水的综合利用,便于从废水中回收有用物质,我们在设计中采用雨污分流体制。5.4雨水管道布置根据道路等级、横断面形式、车辆交通、沿线建筑等技术经济条件,我们在这次设计中采用雨水干管双线分置与道路两侧的布置形式。又由于管道施工和检修对交通影响较大,所以雨水管埋设在街道的绿地下和较宽的人行道下。5.5雨水检查井为了对管道进行检查和疏通,管道系统上必须设置检查井,同时检查井还能够起到连接沟管的作用。相邻两个检查井之间的管道应在一条直线上,以便于检查和疏通管道。5.5.1检查井设置条件(1)管道方向转弯处。(2)管道坡度改变处。64

(3)管道交汇处,包括雨水管直径小于800mm时,雨水口管接入处。(4)直线管道上每隔一定距离处。管径不大于600。间距为25m——40m;管径700——1100.间距为40m——55m。5.5.2构造要求(1)一切形式上的检查井都要求砌筑流槽。(2)井室工作高度在管道深许可条件下,一般为1.8m,由管底起算。5.6雨水管道的埋深及坡度管道的埋设深度,对整个管道系统的造价和施工影响很大,管道越深则造价越大,施工越困难,所以管道埋深不宜过大。管道最大允许埋深根据技术经济指标及施工方法决定,一般在干燥土壤中,管道最大埋深不超过7—8m。最小埋设深度决定于管道上面的最小覆土深度。《规范》规定:在行车道下,管顶最小覆土深度一般不小于0.7m。在管道保证不受外部荷载损坏时,最小覆土深度可适当减小。5.7雨水口5.7.1雨水口的设置规定 (1)64

道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。 (2)雨水口型式有平箅式、立式和联合式等。 平算式雨水口有缘有平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。 立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。 联合式雨水口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。 (3)雨水口的泄水能力,平箅式雨水口约为20l/s,联合式雨水口约为30l/s。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。 (4)平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5cm,并使周围路面坡向雨水口。 立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。 雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。 (5)64

雨水口连接管最小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m。 必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。 雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。 (6)雨水口的间距宜为25~50m,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。 (7)平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。5.7.2雨水口布设位置雨水口宜于设置在汇水点(包括集中来水点)上和截水点上,道路上的汇水点指街坊中和街道上的低洼处等。截水点指道路上每隔一定距离的地方、人行道的上游(分水点情况除外)等。交叉口处,应根据交叉口竖向设计等高线最低处布置雨水口。雨水口不宜设置在道路分水点上,地势高的地方、道路转弯的曲线段、建筑物门口、停车站前、其他地下道管道上等处。5.7.3雨水口设置数量截水点和来水量较小的地方设置单箅雨水口,单箅式雨水口平面图见图汇水点和来水量较大的地方设置双箅雨水口。汇水距离较长、汇水面积较大的易积水地段应设三箅、四箅或选用联合式雨水口。如分离式地道的低洼处设多箅。64

5.7.4雨水口设置间距雨水口间距一般为25——60m,在确保排水要求的前提下,可与检查井间距一致。在交叉口处雨水口的排水能力应加大,故应适当的缩小雨水口的间距。连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管成与干管的水流向。5.7.5雨水口的构造雨水口的构造包括进水箅、井身和连接管三个部分。平式雨水口的盖平铺在道路边沟上,雨水沿边沟进入雨水口,进水箅宜稍低于边沟或邻近地面约3cm。进水箅孔隙越大,进水能力越大,从结构上考虑钢筋混凝土盖孔隙不宜过大,所以目前用铸铁盖的较多。平式雨水口设在边沟平面上,盖子易被车辆压坏,清捞垃圾又不方便,所以在繁忙的交通干道上用竖式雨水口较好,雨水口设置在人行道上便于清捞垃圾,在道路侧石处,设置有格栅的进水口,雨水由格栅流入雨水口。这种雨水口,因为雨水沿边沟流来时需要转90°才能流入雨水口,以致水流不畅,进水较慢。所以雨水口间距不宜过长,在严重积水区不宜采用。雨水口形式有平箅式、立式和联合式等。平箅式雨水口有缘石平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3—5cm,并使周围路面坡向雨水口。64

立式雨水口进水底面应比附近路面略低。立式雨水口立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。联合式雨水口是平箅式和立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。雨水口底部可分为有沉泥槽和无沉泥槽两种。沉泥槽可截留雨水所带的泥沙,不使他们进入管道而造成淤塞,但它往往影响环境卫生,增加养护的工作量。在泥沙量较多的地区,可根据需要设沉泥槽。雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水口井及其基础采取防冻措施。5.8雨水量计算甘肃成县地区暴雨强度取天水地区的暴雨强度公式暴雨强度公式:其中设计参数选取:设计重现期:综合径流量系数:折减系数:地面积水时间:设计流量:()64

在整个道路设计中取K2+000-K2+500这其中一段为例进行计算,以此段的设计管径作为整个道路的设计管径大小。最大在管道长600m设置一个出水口。假定D=700mm,I=0.5%解得142.74°由湿周长得:因此Q=269255×2.49=0.67>0.64满足路面排水要求综上所述,小川路采用管道排水,雨水管位于道路中线下,敷设D700mm雨水管。管道采用程插式钢筋混凝土II级管,接口材料采用橡胶圈,管顶平接。检查井采用1500砖砌圆形雨水检查井,雨水检查井间距为60m,全线共设雨水检查井61×2个,覆土深度为1.5m,雨水收水井90×64

2个,收水井箅采用再生复合材料,港湾式布置形式。5.9锯齿形街沟的设计(1)设计锯齿形偏沟的规定如下:1道路中心线纵坡度小于0.3%时,可在道路两侧车行道边缘1~3m宽度范围内设锯齿形偏沟,以保证路面排水。2锯齿形偏沟的缘石外露高度,在雨水口处hg=18~20cm;在分水点处hw=10~12cm。雨水口处与分水点处的缘石高差hg-hw宜控制在6~10cm范围内。3缘石顶面纵坡宜与道路中心线纵坡平行。锯齿形偏沟范围的道路横坡度,随分水点和雨水口的位置而变。条件困难时,可调整缘石顶面纵坡度。4锯齿形偏沟的分水点和雨水口位置见图。桩号K0+000—K1+300.233路面坡度i=1.21‰64

取i1=i2=3.6‰m=0.18mn=0.12m取为15m取雨水口间距为40m第六章道路附属设施设计6.1 交通标志6.1.1交通标志的分类交通标志分为主标志和辅助标志两大类。 主标志按功能分为以下四种: (1)警告标志:警告驾驶员及行人注意前方影响行车安全危险地点的标志。 (2)禁令标志:禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。 (3)指示标志:指示车辆和行人行进的标志。(4)64

指路标志:传递道路方向、到达地点、距离等信息的标志。 辅助标志附设在主标志下面,不能单独使用。辅助标志对主标志补充说明车辆种类、时间起止、区间范围或距离和警告、禁令的理由等。6.1.2交通标志设置原则 (1)交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到,并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。 (2)各种标志一般设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上。 标志牌不得侵入道路建筑限界,牌面下缘至地面高度为1.8~2.5m。 (3)路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。指路或警告标志为0°~10°,禁令或指示标志为0°~15°。 (4)同一地点需设两种以上标志时,可合并安装在一根标志柱上,但最多不应超过四种,标志内容不应矛盾、重复。 让路标志、解除限速标志、解除禁止超车标志等应单独设置。6.1.3各种标志的设置地点 (1)64

警告标志应分别设置在进入平面交叉之前,急弯、陡坡、反向曲线起终点、傍山险路、窄桥、窄路、铁路道口、路面滑溜、隧道、交通事故多发路段等危险地点前。警告标志到危险点的距离见表15.1.3。(2)禁令标志应分别设置在限制车速、限制轴线、限制高度、限制宽度、禁止鸣笛、禁止停车、禁止左转弯、禁止右转弯、禁止掉头、禁止超车、禁止某车辆或一切车辆通行等处。 (3)指标标志设置在交叉口进口道前以指示车辆行驶方向、车道类别,以及人行横道,准许试刹车、准许掉头等路段上。 (4)指路标志应设置在距平面交叉30~50m处,指明方向、到达地点、距离。互通式立体交叉指路标志设置在立体交叉前适当位置。路名牌设置在交叉口各面及两个交叉口间距离较长的路段之间。 交通标志支撑方式有单柱式、双柱式、悬臂式、门式与附着式。有下列情况之一者,可以用悬臂式或门式: (1)视距受限,无适当地点设置地面标志。 (2)单方向多车道的干路。 (3)复杂的立体交叉。 交通标志形状、规格、图案和颜色应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)规定。6.2交通标线64

交通标线的作用是管制和引导交通,包括路面标线、突起路标和立面标记等。交通标线按以下情况设置。 (1)路面标线应根据道路断面型式、路宽以及交通管理的需要画定。路面标线形式有车行道中心线,车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、导流标线、平面交叉口中心圈、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、停靠站标线、出入口标线、导向箭头以及路面文字或图形标记等。路面标线的画法应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)规定。 (2)突起路标是固定于路面上突起的标记块,应做成定向反射型。一般路段反光玻璃珠为白色,危险路段为红色或黄色。突起路标高出路面的高度、间距、设置方式等应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)规定。 (3)立面标记可设在跨线桥、渡槽等的墩柱或侧墙端面上以及隧道洞口和安全岛等的壁面上。设置原则及具体作法应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)规定。6.3防护设施新建或改建道路均应设置必要的防护设施。防护设施包括车行护栏、64

护柱、人行护栏、分隔物、高缘石、防眩板、防撞护栏等。为引导行人经由人行天桥、人行地道过街应设置导流设施,其断口宜与人行天桥、人行地道两侧附近交叉口结合。快速路与郊区主干路中间分隔带上,宜采用防眩、防撞设施。城市桥梁引道、高架路引道、立体交叉匝道、高填土道路外侧挡墙等处,高于原地面2m的路段,应设置车行护栏或护柱等。平面交叉、广场、停车场等需要渠化的范围,除画线、设导向岛外,可采用分隔物或护栏。大、中型桥梁上应设置高缘石与防撞护栏。参考文献:【1】交通部颁布的《公路可行性研究报告编制条例》;【2】建设部2004年3月颁布的《市政公用工程设计文件编制深度规定》;【3】中华人民共和国行业标准《城市道路设计规范》(GJJ37-90),北京:中国建筑工业出版社,1991年;【4】交通部.《公路沥青路面设计规范》(JTGD50—2006),北京:人民交通出版社,2006年;【5】《厂矿道路设计规范》(GBJ22—87),北京:人民交通出版社,1987年;64

【6】中华人民共和国建设部标准《城市道路绿化与设计规范》(CJJ75-97);【7】中华人民共和国交通部标准《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89);【8】《室外给水设计规范》(GB50013-2006);【9】《室外排水设计规范》(GB50014-2006);【10】《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999);【11】交通部.《道路工程术语标准》(GBJ124—88)北京:人民交通出版社,1989年;【12】张雨化.《道路勘测设计》北京:人民交通出版社,1997年;【13】张廷锴.《道路勘测设计》上海:同济大学出版社,1998年;【14】孙家驷.《道路勘测设计》北京:人民交通出版社,1999年;【15】邓学钧.《路基路面工程》北京:人民交通出版社,2000年;【16】姚玲森.《桥梁工程》北京:人民交通出版社,1999年;【17】李斌.《工程地质》北京:人民交通出版社,1999年;【18】洪毓康.《土质学与土力学》北京:人民交通出版社,1999年。64'

您可能关注的文档

- 道路工程毕业设计标准计算书

- 邓州市北京大道育才苑商住楼 毕业设计计算书

- 独栋别墅结构设计 毕业设计计算书电算版

- 多层工业厂房建筑框架结构 毕业设计计算书

- 多层建筑结构设计 毕业设计计算书

- 多层学生公寓建筑结构设计-毕业设计计算书

- 福华宾馆结构设计 土木毕业设计(计算书 cad图纸)

- 辅助教学楼 毕业设计计算书

- 甘肃省白银区水川镇2号道路的设计 毕业设计计算书

- 钢筋混凝土简支梁桥设计计算书 桥梁毕业论文设计(t型梁)

- 钢筋混凝土框架结构办公楼 毕业设计计算书

- 钢筋混凝土框架结构的秀水佳园综合办公楼的建筑、结构和基础设计 毕业设计框架结构计算书

- 钢筋混凝土现浇框架设计 毕业设计计算书

- 高级公寓楼建筑方案及钢筋混凝土框架结构设计 土木工程毕业设计计算书

- 高校教学楼计算书 毕业设计

- 高校宿舍楼设计 土木工程毕业设计结构计算书

- 工程量计算书(施工组织设计部分)

- 广东深圳市某6层宿舍钢筋混凝土框架设计-毕业设计计算书