- 6.30 MB

- 69页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

'桥梁验收荷载试验检测方案工程名称:佛山平胜大桥主桥工程地点:佛山市南海区委托单位:佛山市路桥建设有限公司佛山市公路交通工程质量监督站佛山市公路桥梁工程监测站15

目录一、概述1二、检查、检测及荷载试验依据2三、常规检查(检测)项目及方法3四、承载能力检测5(一)静载试验51、静载试验目的52、静载试验原则53、静载试验加载程序控制64、静载试验内容7(二)动载试验361、动载试验目的362、试验内容与测试方法363、测点布置37五、支架搭设38六、荷载试验测试的安全保障381、试验车辆调配382、试验人员和试验设备的安全383、配合38七、主要仪器设备38八、人员配备40九、检测计划安排40附件:平胜大桥主桥结构检测计算书41一、概述1二、计算依据2三、静载试验计算2四、自振特性计算2215

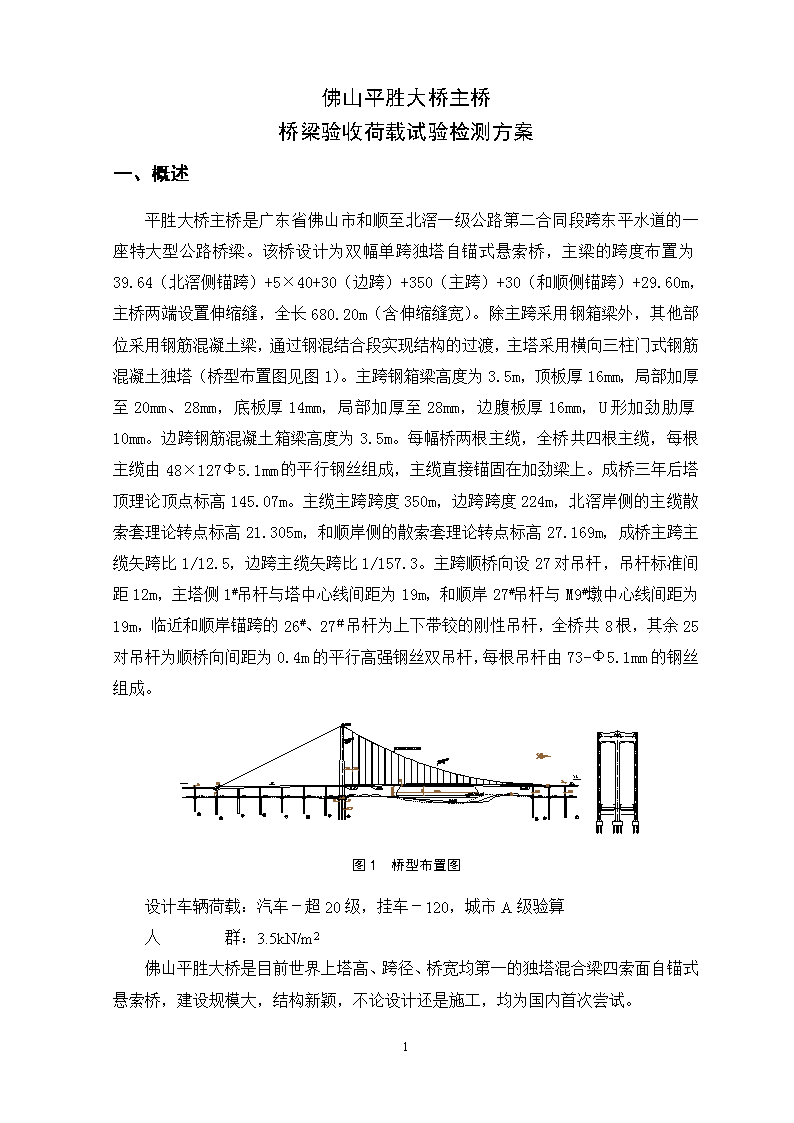

佛山平胜大桥主桥桥梁验收荷载试验检测方案一、概述平胜大桥主桥是广东省佛山市和顺至北滘一级公路第二合同段跨东平水道的一座特大型公路桥梁。该桥设计为双幅单跨独塔自锚式悬索桥,主梁的跨度布置为39.64(北滘侧锚跨)+5×40+30(边跨)+350(主跨)+30(和顺侧锚跨)+29.60m,主桥两端设置伸缩缝,全长680.20m(含伸缩缝宽)。除主跨采用钢箱梁外,其他部位采用钢筋混凝土梁,通过钢混结合段实现结构的过渡,主塔采用横向三柱门式钢筋混凝土独塔(桥型布置图见图1)。主跨钢箱梁高度为3.5m,顶板厚16mm,局部加厚至20mm、28mm,底板厚14mm,局部加厚至28mm,边腹板厚16mm,U形加劲肋厚10mm。边跨钢筋混凝土箱梁高度为3.5m。每幅桥两根主缆,全桥共四根主缆,每根主缆由48×127Φ5.1mm的平行钢丝组成,主缆直接锚固在加劲梁上。成桥三年后塔顶理论顶点标高145.07m。主缆主跨跨度350m,边跨跨度224m,北滘岸侧的主缆散索套理论转点标高21.305m,和顺岸侧的散索套理论转点标高27.169m,成桥主跨主缆矢跨比1/12.5,边跨主缆矢跨比1/157.3。主跨顺桥向设27对吊杆,吊杆标准间距12m,主塔侧1#吊杆与塔中心线间距为19m,和顺岸27#吊杆与M9#墩中心线间距为19m,临近和顺岸锚跨的26#、27#吊杆为上下带铰的刚性吊杆,全桥共8根,其余25对吊杆为顺桥向间距为0.4m的平行高强钢丝双吊杆,每根吊杆由73-Φ5.1mm的钢丝组成。图1桥型布置图设计车辆荷载:汽车-超20级,挂车-120,城市A级验算人群:3.5kN/m2佛山平胜大桥是目前世界上塔高、跨径、桥宽均第一的独塔混合梁四索面自锚式悬索桥,建设规模大,结构新颖,不论设计还是施工,均为国内首次尝试。41

该桥由佛山市路桥建设有限公司主持兴建,湖南交通规划勘察设计院设计,主桥由中铁大桥局、宝鸡桥梁厂和佛山市路桥公司联合项目部施工,中咨监理,长沙理工大学进行施工监控。该桥为新建桥梁,目前即将交工,为掌握结构的成桥工作状态,对结构的成桥状态作出评定,判断结构是否满足设计要求级安全开通要求,为桥梁交工验收提供依据,并为结构今后的状态评定提供原始数据。我方受业主及佛山市交通工程质量监督站的委托,对该桥进行验收荷载试验,为确保本次试验工作的顺利进行,特编制此方案。二、检查、检测及荷载试验依据本次检查、检测及荷载试验工作依据或参照以下规范和资料进行:1)《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部2004年第3号)及其附件1《公路工程质量鉴定办法》;2)《佛山市平胜大桥主桥工程质量鉴定办法》2006年3)《佛山市平胜大桥主桥专项工程质量检验评定暂行规定》2006年4)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)5)《大跨度混凝土桥梁的试验方法》(最终意见)(交通部颁)6)《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)7)《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)8)《公路土工试验规程》(JTJ051-93)9)《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)10)《公路工程集料试验规程》(JTGE42-2005)11)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004)12)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)13)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)14)《公路桥梁伸缩装置》(JT/T327-2004)15)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)16)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)17)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)18)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)19)国家现行的其它公路、隧道、桥涵工程验收检测标准、规范、规程41

20)《关于贯彻执行公路工程竣工验收办法有关事宜的通知》交公路发[2004]446号21)佛山市和顺至北滘公路主干线(DS-06标)两阶段施工图设计文件(湖南省交通规划勘察设计院2006年4月)三、常规检查(检测)项目及方法1、桥梁结构外观检查根据佛山交通建设质量监督站主编的《平胜大桥主桥工程质量鉴定办法》,我方拟定平胜大桥主桥外观检查的内容见表1。表1平胜大桥主桥外观检查内容单位工程分部工程类别检查内容辅助墩和塔辅助墩和塔1、混凝土表面平滑程度,模板接缝是否平顺、无漏浆现象;2、混凝土表面蜂窝麻面面积比例及深度;3、混凝土表面是否出现非受力裂缝及受力裂缝宽度是否超过0.15mm;4、结构钢筋是否外露。上部结构加劲梁及锚跨1、混凝土表面平滑程度,模板接缝是否平顺、无漏浆现象;2、混凝土表面蜂窝麻面面积比例及深度;3、混凝土表面是否出现非受力裂缝及受力裂缝宽度是否超过0.15mm;4、结构钢筋是否外露;5、钢加劲梁涂层表面颜色是否一致及是否存在明显色差;6、钢加劲梁线形是否出现明显折痕。缆吊系统1、主缆、吊索涂层表面颜色是否一致,是否存在较明显色差;2、主缆涂层是否平滑,是否无凹凸不平,无破损和气孔,无流挂和漏涂等现象,保护是否完好;3、索夹密封性是否良好;4、索夹螺栓端头是否长度均匀,螺牙保护是否完好;5、吊索是否顺直无扭转现象;6、吊索及索夹是否防护完好,无划伤、擦痕、断裂、裂纹等缺陷。41

桥面系及附属工程1、桥梁的内外轮廓线是否顺滑清晰;2、栏杆、护栏是否牢固、直顺、美观;3、桥面铺装沥青混凝土表面是否平整,是否有泛油、松散、裂缝、粗细集料明显离析等现象,如有则测量并计算其面积及占受检面积的比例(凡属单条的裂缝,则按其实际长度乘以0.2米的宽度,折算成面积);4、钢桥面上环氧沥青混凝土表面是否平整、光滑,无明显接缝;5、伸缩缝是否无阻塞、变形、开裂等现象;6、卸水管安装是否不阻水,桥面是否无低凹,排水是否良好;7、加劲梁梁面接口是否无明显错台,线形是否平顺,无明显折变;8、钢加劲梁涂装后的漆膜颜色是否一致;9、支座是否脱空及是否有非正常变形。交通安全设施标志1、金属构件镀锌面是否有划痕、擦伤等损伤;2、标志板面是否有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷。防护栏1、波形梁线形是否顺适,色泽一致;2、立柱顶部是否有明显塌边、变形、开裂等现象;3、混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积与该构件面积比。对于平胜大桥,其外观检查将结合各构件的重要程度及参照佛山交通建设质量监督站主编的《平胜大桥主桥工程质量鉴定办法》确定外观检查数量,并对其进行评分。外观检查主要采用肉眼观察,裂缝采用裂缝放大镜观测,对于缺陷认真做好记录并留下影像纪录。2、桥梁实体质量检测实体质量检测的主要内容包括:混凝土强度、结构尺寸及墩台垂直度。平胜大桥实体质量检测内容及检测频率见表2,检测时详细记录检测结果并进行评分。混凝土强度采用回弹仪检测,结构尺寸采用钢尺测量,墩台垂直度采用经纬仪测量。表2实体质量检测内容及检测频率单位工程分部工程类别检测内容检测频率辅助墩墩台砼强度每墩台测5个测区41

塔和辅助墩主要结构尺寸(mm)每个墩台测3个断面墩台垂直度(mm)每个墩台测2个方向塔砼强度每个塔柱沿塔高方向测3个测区主要结构尺寸每个塔柱测3个测点垂直度(mm)每个塔柱测2个方向上部结构加劲梁及锚跨砼强度抽查主要承重构件,共14个测区混凝土加劲梁主要结构尺寸(mm)全桥测15个测点钢加劲梁主要结构尺寸(mm)全桥测15个测点钢加劲梁涂装总干膜厚度(um)抽查50处吊索索力逐根检查桥面宽度每100m测3个断面交通安全设施标志立柱竖直度(mm)每柱测两个方向标志板净空(mm)取不利点标志板尺寸(mm)每块测两点标志板厚度(mm)每块测两点防护栏波形板厚度(mm)每处20点立柱壁厚度(mm)每处20点横梁中心高度(mm)每处20点砼护栏强度(MPa)每处7测区砼护栏断面尺寸(mm)每处20点3)永久观测点复测根据《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)第3.3.3条规定,本次线形测量主要是对永久观测点进行复测,并将测量结果作为桥梁竣(交)工时的原始线形资料,建立线形观测初始值。永久观测点复测采用全站仪及精密电子水准仪测量。四、承载能力检测(一)静载试验1、静载试验目的1)通过荷载试验前对全桥进行全面几何位形测量、主缆索股张力测试、吊索索力测试及主梁、主塔等关键构件的应变测试,检查新型桥跨结构几何形态及主要承重构件内力状态与理论的符合程度,并为今后运营养护管理提供结构初始状态数据,建立“指纹”档案;41

2)通过实桥加载试验,测定桥梁结构在试验荷载作用下主梁控制断面的挠度、应变和主缆索股张力、吊索索力、主缆线形、主塔塔顶偏位、主塔控制截面应力变化,并与理论计算值相比较,了解桥跨结构在试验荷载作用下的实际受力状态和工作状况,评价结构的力学特性和在设计荷载作用下的工作性能,检验结构承载能力是否达到设计标准,为桥梁竣(交)工验收提供必要的技术依据;3)验证新型结构的计算理论。2、静载试验原则1)静载试验实施时段为了减小温度变化对静载试验测试结果的影响,静载试验原则上宜选择在气温变化不大于2℃和结构温度趋于稳定的时间段内进行。根据我方以往的测试经验,静载试验宜在22:00至次日5:00进行2)试验加载原则①试验荷载效率η=Sstat/(S×δ)应满足:0.8<η≤1.05,其中:Sstat为试验荷载作用下检测部位变位或力的计算值;S为设计标准活载作用下变位或力的计算值;δ为设计取用的动力系数。②为了获取结构试验荷载与变位的相关曲线,以及防止结构意外损伤,试验加载采用分级加载的方式,共分4~5级加载,2~3级卸载。每次加载或卸载要求在前一荷载阶段内结构变位相对稳定后,才能进入下一个荷载阶段。一般是选定一个敏感的测点在加载后进行观测,达到稳定后方可进入下一级加载。③卸载过程中,禁止多辆加载车同时启动。3)试验加载终止条件试验加载安全监测是为了防止试验荷载对桥梁造成损伤,发生下列情况应中途终止加载:①控制截面测点应力值超过规定值或者变化不正常时;②控制测点变位(或挠度)超过规范允许值时;③由于加载使结构裂缝的长度、宽度急剧增加,新裂缝大量出现,缝宽超过允许值的裂缝大量增加,对结构使用寿命造成较大影响时;④加载时沿跨长方向的实测挠度曲线分布规律与计算值相差过大或实测挠度超过计算过多时;⑤发生其他损坏,影响桥梁结构承载能力或正常使用时。4)试验加载方式41

试验加载大部分采用35吨重车,根据控制截面的内力影响线,用加载车布载,使控制截面的力矩与标准活载作用下的设计力矩之比达到试验荷载效率的要求。5)加载图式截面静载试验加载位置采用长沙理工大学李传习教授开发的sus_CAL计算确定,根据桥梁设计荷载,按照弯矩等效的原则,同时要符合对试验荷载效率在0.8~1.05之间的要求,详见附件(计算书)。3、静载试验加载程序控制本桥试验加载基本程序如下:1)在进行正式加载试验前,用4辆350kN的试验加载车对试验桥跨测试位置进行预加载,并持续一定的时间,以消除新桥结构间可能残留的间隙,降低测试误差。2)将预加荷载卸至零,持续一段时间后再进行正式加载;正式加载时按照计算的轮位逐级加载,直至荷载效率满足试验规范的要求;在卸载完全且结构完全回零后才能进行下一工况的加载。对于某一工况,目前倾向于逐级递增的循环加载方法,具体采用哪种加载方法视现场具体情况而定。4、静载试验内容4.1静载试验工况本次静载试验共个工况:Ⅰ.主塔最大偏位;Ⅱ.主塔承受最大扭矩及最大偏载;Ⅲ.主跨跨中最大正弯矩;Ⅳ.加劲梁两端相对纵向最大位移;Ⅴ.主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩;Ⅵ.主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩;Ⅶ.边跨东幅混凝土连续梁的M4~M5跨跨中最大正弯矩;Ⅷ.主缆主跨跨中最大挠度;Ⅸ.主梁主跨跨中最大挠度;Ⅹ.主缆和顺侧最大张力;Ⅺ.主缆北滘侧最大上拔力;Ⅻ.14号吊索最大拉力;4.2试验加载车本试验拟选用350KN41

的重车约44辆、150kN的试验车4辆。试验前对每辆车进行编号和配重,经过磅并记录每台车辆各个轴重,保证在试验过程中轴重不会发生明显的变化,测量轴距,并做好记录。350kN的加载车尺寸如图2所示。图2加载车基本尺寸4.3各工况荷载布置及其荷载效率系数经计算,各工况的加载车布置如下。(1)工况Ⅰ(主塔最大偏位)的荷载布置主塔最大偏位的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图3所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#、22#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,22#吊杆处的2辆车重均为350kN,共需46辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车→西、东幅⑤号车,详见表3。41

图3工况Ⅰ(主塔最大偏位)的试验车辆布置表3工况Ⅰ(主塔最大偏位)荷载分级表荷载分级加载车试验车辆产生的西塔柱塔顶偏位差(m)设计活载产生的西塔柱塔顶最大偏位(m)荷载效率1西幅1+20.0440.1190.372西幅1+2+3+40.0880.743西幅1+2+3+4+东幅1+20.0950.804西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+40.1020.8641

5西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4+东、西幅50.1050.88(1)工况Ⅱ(主塔承受最大扭矩及最大偏载)的荷载布置主塔承受最大扭矩及最大偏载的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图4所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需22辆车重350kN和2辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表4。图4工况Ⅱ(主塔承受最大扭矩及最大偏载)的试验车辆布置表4工况Ⅱ(主塔承受最大扭矩及最大偏载)荷载分级表荷载分级加载车试验车辆产生的主塔偏位(m)设计活载产生的最大主塔偏位差(m)荷载效率1西幅10.0100.0490.212西幅1+20.0200.413西幅1+2+30.0300.634西幅1+2+3+40.0400.84(2)工况Ⅲ(主跨跨中最大正弯矩)的荷载布置主跨跨中最大正弯矩的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图541

所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表5。图5工况Ⅲ(主跨跨中最不利正弯矩)的试验车辆布置表5工况Ⅲ(主跨跨中最大正弯矩加载)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率1西幅1+2西幅加载跨中弯矩45281.586055.6西幅加载荷载效率0.532西幅1+2+3+4西幅加载弯矩90562.9西幅加载荷载效率1.053西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载弯矩45281.5东幅加载荷载效率0.5341

4西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载弯矩90562.9东幅加载荷载效率1.05(1)工况Ⅳ(加劲梁两端相对纵向最大位移)的荷载布置;加劲梁两端相对纵向最大位移的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图4所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需22辆车重350kN和2辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表4。图6工况Ⅳ(加劲梁两端相对纵向最大位移)的试验车辆布置表6工况Ⅳ(加劲梁两端相对纵向最大位移)荷载分级表荷载分级加载车试验车辆产生的加劲梁两端相对纵向位移(m)设计活载产生的最大的加劲梁两端相对纵向位移(m)荷载效率1西幅10.00200.01100.182西幅1+20.00430.393西幅1+2+30.00740.674西幅1+2+3+40.00910.83(2)工况Ⅴ(主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩)的荷载布置主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩的41

荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图7所示,各行分别布置在4#、5#、6#、7#吊杆处(后轴与吊点对齐),每行4辆汽车,重量均为350kN,共需16辆。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表7。图7工况Ⅴ(主塔(西幅)侧钢混结合段最负正弯矩加载)的试验车辆布置表7工况Ⅴ(主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩加载)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率11-37532.2-169221.80.2221+2-75064.50.4431+2+3-112597.00.6741+2+3+4-150129.00.89(1)工况Ⅵ(主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩)的荷载布置主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图8所示,各行分别布置在20#、21#、23#吊杆处(后轴与吊点对齐),每行4辆汽车,重量均为350kN,共需12辆。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表8。41

图8工况Ⅵ(主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩加载)的试验车辆布置表8工况Ⅵ(主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩加载)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率1116817.870975.40.2421+233635.70.4731+2+350453.50.7141+2+3+467271.30.95(1)工况Ⅶ(边跨东幅M4~M5号墩之间的跨中最大正弯矩)的荷载布置边跨东幅M4~M5号墩之间的跨中最大正弯矩的布载位置和车重如图9所示,5辆350kN的汽车并排布置在M4~M5号墩跨中(后轴与跨中截面对齐),共需5辆。加载步骤为:①、②号车→③号车→④号车→⑤号车,详见表9。41

图9工况Ⅶ(边跨M4~M5号墩之间跨中最大正弯矩)的试验车辆布置表9工况Ⅶ(边跨M4~M5号墩之间跨中最大正弯矩)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率11+24305.010849.50.39721+2+36457.50.59531+2+3+48610.00.79441+2+3+4+510762.50.992(1)工况Ⅷ(主缆主跨跨中最大挠度)的荷载布置主缆主跨跨中最大挠度的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图10所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表10。41

图10工况Ⅷ(主缆主跨跨中最大挠度)的试验车辆布置表10工况Ⅷ(主缆主跨跨中最大挠度)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载挠度(m)设计荷载控制挠度(m)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆跨中挠度-0.399-0.867西幅加载荷载效率0.462西幅1+2+3+4西幅加载主缆跨中挠度-0.798西幅加载荷载效率0.923西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆跨中挠度-0.399东幅加载荷载效率0.464西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆跨中挠度-0.798东幅加载荷载效率0.92(1)工况Ⅸ(主梁主跨跨中最大挠度)的荷载布置主梁主跨跨中最大挠度的41

荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图11所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表11。图11工况Ⅸ(主梁主跨跨中最大挠度)的试验车辆布置表11工况Ⅸ(主梁主跨跨中最大挠度)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载挠度(m)设计荷载控制挠度(m)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆跨中挠度-0.406-0.882西幅加载荷载效率0.462西幅1+2+3+4西幅加载主缆跨中挠度-0.812西幅加载荷载效率0.9241

3西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆跨中挠度-0.406东幅加载荷载效率0.464西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆跨中挠度-0.812东幅加载荷载效率0.92(1)工况Ⅹ(主缆和顺侧最大张力)的荷载布置主缆和顺侧最大张力的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图12所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表12。图12工况Ⅹ(主缆和顺侧最大张力)的试验车辆布置41

表12工况Ⅹ(主缆和顺侧最大张力)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载主缆张力增量(kN)设计荷载主缆张力增量(kN)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆张力增量3426.48298.5西幅加载荷载效率0.422西幅1+2+3+4西幅加载主缆张力增量6852.8西幅加载荷载效率0.833西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆张力增量3426.4东幅加载荷载效率0.424西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆张力增量6852.8东幅加载荷载效率0.83(1)工况Ⅺ(主缆北滘侧最大上拔力)的荷载布置主缆北滘侧最大上拔力的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图13所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表13。41

图13工况Ⅺ(主缆北滘侧最大上拔力)的试验车辆布置表13工况Ⅺ(主缆北滘侧最大上拔力)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载主缆张力增量(kN)设计荷载主缆张力增量(kN)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆上拔力增量1829.64404.8西幅加载荷载效率0.422西幅1+2+3+4西幅加载主缆上拔力增量3659.1西幅加载荷载效率0.833西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆上拔力增量1829.6东幅加载荷载效率0.424西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆上拔力增量3659.1东幅加载荷载效率0.83(1)工况Ⅻ(14号吊索最大拉力)的荷载布置41

14号吊索最大拉力的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图14所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表14。图14工况Ⅻ(14号吊索最大拉力)的试验车辆布置41

表14工况Ⅻ(14号吊索最大拉力)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载14号吊索拉力增量(kN)设计荷载14号吊索拉力增量(kN)荷载效率1西幅1+2西幅加载14号吊索索力增量65.6140.5西幅加载荷载效率0.472西幅1+2+3+4西幅加载14号吊索索力增量131.2西幅加载荷载效率0.933西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载14号吊索索力增量65.6东幅加载荷载效率0.474西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载14号吊索索力增量131.2东幅加载荷载效率0.934.4各工况测试内容与测点布置1)测试内容各工况的测试内容见表15。41

表15各工况测试内容表最不利加载工况加载试验项目分级测试内容Ⅰ主塔最大偏位该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A12第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第5级加载(东、西幅第⑤号车)A1~A1241

第1级卸载(东、西幅第①、②号车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④、⑤号车)A1~A12Ⅱ主塔承受最大扭矩及最大偏载该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①号车)A1~A12第2级加载(西幅第②号车)A1~A12第3级加载(西幅第③号车)A1~A12第4级加载(西幅第④号车)A1~A12第1级卸载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级卸载(西幅第③、④号车)A1~A1241

Ⅲ主梁主跨跨中最大正弯矩该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A12第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第1级卸载(东、西幅第①、②号列车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④列车)A1~A1241

Ⅳ加劲梁两端相对纵向最大位移该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①号车)A1~A12第2级加载(西幅第②号车)A1~A12第3级加载(西幅第③号车)A1~A12第4级加载(西幅第④号车)A1~A12第1级卸载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级卸载(西幅第③、④号车)A1~A12Ⅴ主塔侧(西该工况加载前B1.钢混结合段应变(西幅主塔侧);B2.西幅主梁7#、14#、21#吊点处标高;B3.西幅4#、5#、6#、7#、14#吊索索力;B4.主塔塔顶偏位;B5.西幅人行道侧主缆上14号吊点处几何位置;B6.西幅主缆温度;B7.西幅钢箱梁温度;B8.西幅混凝土梁表面温度41

幅)钢混结合段最大负弯矩第1级加载(西幅第①号车)B1~B8第2级加载(西幅第②号车)B1~B8第3级加载(西幅第③号车)B1~B8第4级加载(西幅第④号车)B1~B8第1级卸载(西幅第①、②号车)B1~B8第2级卸载(西幅第③、④号车)B1~B8Ⅵ主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩该工况加载前C1.主跨钢箱梁3L/4(西幅和顺侧)截面应变;C2.西幅主跨人行道侧主缆14#吊杆索夹处几何位置;C3.西幅主梁7#、14#、21#吊点处标高;C4.西幅14#、20#、21#、22#、23#吊索索力;C5.主塔塔顶东西侧几何位置;C6.主缆温度;C7.钢箱梁温度;C8.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①号车)C1~C8第2级加载(西幅第②号车)C1~C8第3级加载(西幅第③号车)C1~C5第4级加载(西幅第④号车)C1~C8第1级卸载(西幅第①、②号车)C1~C8第2级卸载(西幅第③、④号车)C1~C8Ⅶ边跨东幅混凝土连续梁的M4~M5跨跨中最大正弯矩该工况加载前D1.东幅边跨M4~M5跨中截面应变;D2.东幅边跨M4~M5跨中截面,M3、M4、M5、M6墩顶及M3;D3.东幅边跨M4~M5混凝土梁裂缝观测第1级加载(东幅第①、②号车)D1~D3第2级加载(东幅第③号车)D1~D3第3级加载(东幅第④号车)D1~D3第4级加载(东幅第⑤号车)D1~D3第1级卸载(东幅第①、②、③号车)D1~D3第2级卸载(东幅第④、⑤号车)D1~D3Ⅷ该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A41

主缆主跨跨中最大挠度2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A12第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第1级卸载(东、西幅第①、②号列车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④列车)A1~A12Ⅸ主梁主跨跨中最大挠度该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变41

A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A12第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第1级卸载(东、西幅第①、②号列车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④列车)A1~A12Ⅹ主缆和顺侧最大张力该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A1241

第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第1级卸载(东、西幅第①、②号列车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④列车)A1~A12Ⅺ主缆北滘侧最大上拔力该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A12第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第1级卸载(东、西幅第①、②号列车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④列车)A1~A12Ⅻ该工况加载前A1.主跨西幅钢箱梁跨中截面应变41

14号吊索最大拉力;锚跨裂缝跨缝应变(选择10条较大的裂缝)A2.东、西两幅桥主跨主缆人行道或者检修道侧14#吊杆索夹处几何位置A3.西幅桥边跨主缆西侧跨中几何位置A4.西幅桥M8、M9墩顶、主梁4#、7#、11#、14#、17#、21#、24#吊杆吊点处标高A5.西幅桥主梁主跨跨中断面桥面横向挠度曲线(5个点)A6.主塔塔顶东西侧几何位置A7.主塔塔梁交界处应变A8.西幅桥西侧主缆锚跨10号索股张力A9.西幅桥7#、13#、14#、15#、21#吊索索力A10.主缆温度A11.钢箱梁温度A12.混凝土梁表面温度第1级加载(西幅第①、②号车)A1~A12第2级加载(西幅第③、④号车)A1~A12第3级加载(东幅第①、②号车)A1~A12第4级加载(东幅第③、④号车)A1~A12第1级卸载(东、西幅第①、②号列车)A1~A12第2级卸载(东、西幅第③、④列车)A1~A122)测点布置(1)西幅桥主跨钢箱梁跨中截面(14号吊点处)应变测点布置见图15,均布置在钢箱梁外侧。实际贴片位置将根据现场情况作微小调整。图15西幅桥主跨钢箱梁跨中截面(14号吊点处)应变测点布置41

(2)钢混结合段(西幅主塔侧)的应变测试截面距离主塔中心线2.70m,测点布置见图16,均布置在钢混结合段外侧的钢板上,因为钢板比较薄,而钢板与混凝土交界处的纵向应变相同,所以交界处的混凝土纵向应变基本等于底板底面纵向应变。实际贴片位置将根据现场情况作微小调整。图16西幅主塔侧钢混结合段应变计布置(3)西幅桥主跨钢箱梁3/4L截面(21号吊点处)的应变测点布置见图17,均布置在钢箱梁外侧。实际贴片位置将根据现场情况作微小调整。图17西幅桥主跨钢箱梁3/4L截面(21号吊点处)的应变测点布置(4)主缆索夹处位移测点为东西两幅桥人行道侧主缆14#索夹上背最小里程处,见图18,测其三维坐标。图18索夹几何位置测点(5)边跨主缆跨中位移测点:选择西幅桥的西侧主缆边跨跨中顶面作为位移测点。(6)主梁上M8、M9号墩墩顶、主梁吊点处及桥面横向标高测点如图19所示。41

图19M8、M9号墩墩顶、主梁吊点处及桥面横向标高测点(7)主塔塔顶偏位测点:测点布置为东、西塔柱顶面主索鞍预埋底板北侧边缘某点,与荷载试验前全桥全面测量时位置相同,见图20。图20主塔塔顶偏位测点布置(8)主塔塔梁交界处应变测点:利用施工监控时在该断面处预埋的振弦式应变计作为应变测点。该断面振弦式应变计布置见图21(主塔在距离下横梁顶面2.7米位置处埋设),如有缺损,则在相应位置塔柱内外表面粘贴若干电阻式应变计。图21主塔塔梁交界处应变计布置41

(9)主缆锚跨索股张力的测点:施工监控时已在四根主缆的两侧锚跨10号和20号索股锚垫板下安装锚索计,选择西幅西侧主缆的10号索股锚垫板下的锚索计用锚索计读数仪测试。(10)梁端纵向位移及标高测点:荷载试验前在两侧梁端设立测点,并做好标记,供后续工况测量使用。(11)主缆温度测点:拟采用预埋且还在西幅西侧主缆内的主跨散索套附近、主跨L/4、主跨L/2的温度传感器作为主缆温度测点。(12)钢箱梁温度测点:选择西幅和顺侧一距离钢混结合段一定距离(2倍梁宽)的断面作为温度测试断面,断面上设4个测点,即顶面横桥向中部、底面横桥向中部、上、下游腹板沿高度方向的中部。(13)砼梁表面温度测点:利用点温计在横断面上找三处关键(中间、两侧)测点。(14)M4墩~M5墩跨中截面应变测点:其断面上应变测点布置见图22。混凝土梁裂缝观测点将在现场寻找裂缝。图23M4~M5号跨中截面最大正弯矩加载应变测点布置(15)M4墩~M5墩跨中截面挠度测点:在该断面上行车道两侧设挠度测点布置见图22。41

图23M4~M5号跨中截面最大正弯矩加载挠度测点布置4.5观测方案在准备工作完成后正式加载前测试各观测对象的初值,在各级加载(卸载)稳定后测其中间值,卸载完毕后测其终值。各项测量均需记录测量时间、试验加载(卸载)工况,以便测量结果汇总。为控制加载稳定时间,应选择一个观测点(通常是对荷载最为敏感的且漂移较小的测点),在每级加载(或卸载)后立即测读一次,计算其与加载前(或卸载前)测读值的差值,然后每隔2min测读一次,计算2min前后读数的差值,并按下式计算相对读数差值:当m值小于1%或小于量测仪器的最小分辨率时,即认为结构基本稳定,可进行各观测点读数。但当进行主要控制截面最大内力荷载工况加载程序时,荷载在桥上稳定时间不少于5min,平胜大桥为尚未投入营运的新桥,将适当延长加载稳定时间为10min。加载试验过程中应对结构控制点位移(或应变)、结构整体行为和薄弱部位破损实行监控,并将结果随时汇报给指挥人员作为控制加载的依据。随时将控制点的实测位移与计算结果比较,如实测值超过计算值较多,则应暂停加载,待查明原因后再决定是否继续加载。试验人员如发现其他测点的测值有较大的反常变化也应查找原因,并及时向试验指挥人员报告。加载过程中将指定人员随时观察结构各部位可能产生的新裂缝,注意观察构件薄弱部位是否有开裂、破损,钢混结合段的结合面是否有开裂错位,支座附近混凝土是否开裂,横隔板接头是否拉裂,结构(如钢箱梁)是否产生不正常的响声,加载时墩台是否发生摇晃现象等等。如发生这些情况,应报告试验指挥人员,以便采取相应措施。41

(二)动载试验1、动载试验目的通过汽车变速行驶以及汽车制动和跳车,获得桥梁的各项动力特性参数(如自振频率、动位移、动应变、冲击系数、阻尼比等),间接反映桥梁的整体工作性能,验证结构抗风、抗震分析的特征参数,为今后运营养护管理提供结构初始状态数据,建立“指纹”档案。2、试验内容与测试方法1)脉动试验脉动试验是测试大型桥梁结构自振特性测试的常用试验方法,它是在桥面无任何交通荷载或很少交通荷载作用,且桥址附近无规则振源的情况下,测定桥跨结构在桥址处的风荷载、地脉动、水流等随机荷载激励而引起的桥梁结构微幅振动响应,用以分析确定桥跨结构的振动频率、阻尼比、主要振型等自振特性参数的试验方法。脉动试验的测试结果可用于验证结构抗风、抗震分析的特征参数,为今后运营养护管理提供结构初始状态数据。本次脉动试验的测试内容主要是通过采集试验桥垮在桥址环境随机荷载(风荷载、地脉动、水流等)作用下的振动信号,利用测试系统的信号分析处理功能对采集到的振动信号进行频谱分析,得到试验桥跨的振动基频和阻尼比的数值结果。脉动试验的主要测试设备选用丹麦生产的具有国际先进水平的PULSE信号分析仪(INV306智能数据采集和信号处理分析系统作为备用测试设备),该系统能完成集数据采集、信号处理、模态分析等多项功能。由于大跨度悬索桥和连续梁桥的振动整体振动频率较低,且这两种桥型的振动频率相互之间也存在较大的差距,因此测试系统选用了891型和美国endevco生产两种型号的低频加速度传感器和与之相配套的低通抗叠混滤波放大器。测试断面与总的测点布置的原则是参照已有悬索桥和连续梁桥的测试经验,以及理论计算得到的本项目试验桥跨振型结果,并考虑现场实测的可操作性与招标文件的测试要求进行布置。由于悬索桥与连续梁桥之间振动特性存在较大差异,因此测点布置方案与传感器类型选择分别采用两种不同的方案进行。2)跑车试验跑车试验即无障碍行车试验。因平胜大桥为直线桥,所以跑车试验拟采用1辆41

和并行的两辆后轴重约10吨,总重约15吨的载重汽车,分别以10km/h、30km/h、50km/h、60km/h的速度匀速往返通过桥跨结构,通过动力测试系统测定桥跨结构主要控制截面测点的动挠度时间历程曲线和车辆对桥面冲击系数。3)刹车试验试验时,拟采用1辆和并行的两辆后轴重约10吨,总重约15吨的载重汽车,分三次以不同速度匀速行驶到主桥跨中时实施紧急刹车,使其产生较大的制动力及对桥梁产生一定的冲击作用,测定桥梁所布测点的最大动挠度、最大动应变。4)跳车试验试验时,在主跨跨中设置高度为15cm的障碍物,模拟桥面铺装层局部损伤状态,用一辆后轴重约10吨,总重约15吨的载重汽车分别以5km/h、10km/h速度跨越桥面的障碍物,从而对桥梁产生冲击作用,激起桥梁的竖向振动,以测定桥梁结构在桥面不良状态下运行车辆荷载作用下的动力反应。测试内容为主跨跨中的最大动挠度、最大动应变。3、测点布置1)主跨跨中钢箱梁动应变测点主跨跨中钢箱梁动应变测点选用对应截面的静态应变测点中的A1-6和A1-10,将其与动态电阻应变仪相连,试验开始后进行连续测试并用笔记本自动记录所输出的电压信号。2)主跨跨中动挠度测点加劲梁的动挠度采用桥梁光电挠度仪配匹笔记本电脑测记,西幅主跨主梁跨中动态挠度测点布置见图24。图24西幅主跨钢箱梁跨中动挠度变测点布置3)脉动试验传感器布置加劲梁和主缆:41

在加劲梁上下游的L/4,L/2共4个位置上,分别布置4个竖向测点、4个横向测点和1个纵向测点,上下游主揽的L/2共2个位置上,分别布置2个竖向测点和2个横向测点,测试加劲梁或主缆的竖向、横向、纵向和扭转振动的基频。主塔:在桥塔高度方向的2个位置上,分别布置2个顺桥向测点和2个横桥向测点,测试塔的顺桥向和横桥向振动的基频。五、支架搭设本试验主跨钢箱梁应变测试采用检查小车作为工作平台粘贴应变计并测试,边跨应变测试采用桥梁检测车粘贴应变计,将引线牵至桥面测试。六、荷载试验测试的安全保障1、试验车辆调配在试验区时,车辆严格按指挥人员行驶、就位、停放。根据试验工况,制定详细的车辆行驶线路,并派专人负责指挥交通,确保车辆进桥、出桥安全。所有车辆驾驶人员将严格按照试验操作规程及安全生产条例作业。2、试验人员和试验设备的安全试验人员严格遵守安全生产操作规程,服从指挥人员的安排。夜晚试验时,作业面安装足够的照明设备,桥面设置一定安全防护设施,确保人员安全。当试验准备工作开始后,各种试验仪器及大量导线会陆续上桥安装到位,进行试验前的各项调试。在正式荷载试验前,安排专人对各项试验设备看守。试验以及试验准备期间,应禁止无关人员及车辆上桥。3、配合荷载试验是一个巨大的系统工程,只有业主、施工、监理等各方面密切配合,方能取得圆满成功。希望在现场试验过程中,有关方面尤其是施工单位能够大力协助配合试验工作。具体配合事项如下:(1)电源及照明方面:在试验现场接通220V电源,供仪器设备用,提供试验期间晚上试验孔桥面照明。(2)临时支架、临时吊篮等辅助测试设备的配合。(3)维持好秩序,禁止非施工人员上桥。(4)其他未尽事宜,根据具体情况进行协商配合。七、主要仪器设备本次桥梁检验使用的仪器设备清单如表16所示41

表16拟用于该项目检测的仪器设备设备分类仪器设备名称型号和产地单位数量备注静载试验设备光纤光栅解调仪Spectr,美国台1系统精度1全站仪TC1800,瑞士台1精度1″,1+1ppm精密电子水准仪DNA03台1索力仪JMM268,中国台2锚索计读数仪VW-403c,中国台2锚索计读数仪(综合测试仪)JMZX-2006,中国台1振弦检测仪JMZX-200X,中国台2百分表中国个9静态应变测试系统TDS303,日本台1系统精度1JYB-1,中国台3系统精度17V14,中国台2系统精度1动载试验设备动态应变测试仪DRA-101C,日本台1桥梁动挠度检测仪BJQN-4B,中国套1脉动试验设备智能数据采集和信号处理分析系统PULSE信号分析仪,丹麦套1系统精度0.001HZINV306,中国套1系统精度0.001HZ加速度计891或991,中国对32系统精度0.001HZ常规检测试验设备4位半数字阻值表UT70B,中国台3数显回弹仪瑞士台1回弹仪中国台2裂缝放大镜中国个3精度0.02mm涂层测厚仪中国台1数码相机日本台241

其他必需设备发电机中国台1功率1.5kW交通车中国台2桥梁检测车中国台1加载试验车中国台48计算硬件笔记本电脑中国台6注:仪器设备、加载车辆等将根据需要调配进场八、人员配备为做好此次验收试验,我方拟投入以下人员参与工作,详见表17。表17拟投入的检测人员一览表姓名工作岗位李传习项目负责人刘建项目联系人(负责人助理)徐飞鸿测试组组长曹水东测试组副组长柯红军数据处理组组长张玉平测量组组长余彻清应变、脉动测试董创文荷载试验测量几何变位潘权动挠度测量李庭波实体质量检测、索力测量王星海外观质量检查、实体质量检测曾昭东外观质量检查、永久观测系统检测姚明外观质量检查、实体质量检测黄立浦外观质量检查、永久观测系统检测熊汉平外观质量检查、后勤保障李传佳外观质量检查、水准测量刘岳峰实体质量检测、应变测量陶师傅司机说明:以上只是基本的工作安排,具体安排将视实际情况进行调整。九、检测计划安排1、现场检测时监督负责人、监督人员、业主代表、现场监理人员以及现场施工负责人到场,以便试验异常时,及时协商处理。41

2、施工单位现场须提供照明,配电工3名,工人10人。3、验收荷载试验工作进度预计如下:①检查、检测工作准备1天;②桥梁检查6天;③桥梁检测4天;④荷载试验准备及试验13天,预计10月3日晚开始荷载试验;考虑到以上工作可交叉进行,预计全部工作在18个工作日内完成。数据的整理及报告编写20天。附件:平胜大桥主桥结构检测计算书41

佛山平胜大桥主桥静载试验加载计算书长沙理工大学2006年9月41

目录一、概述1二、计算依据2三、静载试验计算2四、自振特性计算2241

一、概述平胜大桥主桥是广东省佛山市和顺至北滘一级公路第二合同段跨东平水道的一座特大型公路桥梁。该桥设计为双幅单跨独塔自锚式悬索桥,主梁的跨度布置为39.64(北滘侧锚跨)+5×40+30(边跨)+350(主跨)+30(和顺侧锚跨)+29.60m,主桥两端设置伸缩缝,全长680.20m(含伸缩缝宽)。除主跨采用钢箱梁外,其他部位采用钢筋混凝土梁,通过钢混结合段实现结构的过渡,主塔采用横向三柱门式钢筋混凝土独塔(桥型布置图见图1)。主跨钢箱梁高度为3.5m,顶板厚16mm,局部加厚至20mm、28mm,底板厚14mm,局部加厚至28mm,边腹板厚16mm,U形加劲肋厚10mm。边跨钢筋混凝土箱梁高度为3.5m。每幅桥两根主缆,全桥共四根主缆,每根主缆由48×127Φ5.1mm的平行钢丝组成,主缆直接锚固在加劲梁上。成桥三年后塔顶理论顶点标高145.07m。主缆主跨跨度350m,边跨跨度224m,北滘岸侧的主缆散索套理论转点标高21.305m,和顺岸侧的散索套理论转点标高27.169m,成桥主跨主缆矢跨比1/12.5,边跨主缆矢跨比1/157.3。主跨顺桥向设27对吊杆,吊杆标准间距12m,主塔侧1#吊杆与塔中心线间距为19m,和顺岸27#吊杆与M9#墩中心线间距为19m,临近和顺岸锚跨的26#、27#吊杆为上下带铰的刚性吊杆,全桥共8根,其余25对吊杆为顺桥向间距为0.4m的平行高强钢丝双吊杆,每根吊杆由73-Φ5.1mm的钢丝组成。图1桥型布置图设计车辆荷载:汽车-超20级,挂车-120,城市A级验算人群:3.5kN/m2佛山平胜大桥是目前世界上塔高、跨径、桥宽均第一的独塔混合梁四索面自锚式悬索桥,建设规模大,结构新颖,不论设计还是施工,均为国内首次尝试。该桥由佛山市路桥建设有限公司主持兴建,湖南交通规划勘察设计院设计,主桥中铁大桥局、宝鸡桥梁厂和佛山市路桥公司联合项目部施工,中咨24

监理,长沙理工大学进行施工控制。二、计算依据1)《公路桥梁承载能力检测评定规程》(征求意见稿);2)《大跨径混凝土桥梁的试验方法》(1982);3)《混凝土结构试验方法标准》(GB50152—92);4)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004);5)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004);6)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/23-2001);7)佛山市和顺至北滘公路主干线(DS-06标)两阶段施工图设计文件(湖南省交通规划勘察设计院2006年4月)三、静载试验计算为了满足鉴定桥梁承载力的要求,试验荷载工况的选择应反映桥梁结构的最不利受力状态。平胜大桥是塔高、跨径、桥宽均第一的独塔混合梁四索面自锚式悬索桥,塔高近140m,主跨350m,单幅桥宽26.1m,双向10车道,两幅桥共主塔,主塔共三根塔柱,主跨采用钢箱梁,边跨及锚跨采用混凝土箱梁,利用钢混结合段将钢箱梁与混凝土箱梁联结起来。平胜大桥的主缆直接锚固在加劲梁上,恒载+活载作用将使钢加劲梁承受巨大的轴力,压应力较大,而受压钢箱梁如发生局部屈曲将引起全桥失稳;钢混结合段在恒载+活载作用下可能出现拉应力;主塔在活载作用下将使塔根弯矩增大,压应力储备减小;活载将使吊索索力、主缆索股张力增大,因此,主梁(钢箱梁、钢混结合段、混凝土箱梁)、主塔、吊索及主缆是平胜大桥的重要受力构件。试验工况应包括主梁、主塔、吊索及主缆在设计荷载(或等效荷载)作用下的最不利布载工况。静载试验计算采用长沙理工大学李传习教授开发的sus_CAL,该软件能系统全面地考虑悬索桥、斜拉桥、拱桥、梁桥等各种桥型的桥梁施工过程和成桥阶段的各种力学和结构因素,如强几何非线性、材料非线性、鞍座顶推、主缆与鞍座切点变化、混凝土的收缩徐变、结构的非线性温度变化、预应力张拉、吊索及斜拉索多次张拉、临时支架退出工作、结构分阶段形成、吊杆的多次张拉等,24

已成功地应用于佛山平胜大桥的施工监控,可进行各种桥型各截面的最不利布载分析、荷载组合、最不利应力计算等设计及荷载试验计算。计算模型见图2。图2平胜大桥计算模型平胜大桥在活载作用下,结构的内力和变形与外加荷载几乎是完全线性关系,因此对于平胜大桥,只要能正确地模拟结构的恒载状态,在活载作用下,迭加原理是可以应用的。对于活载作用,采用影响线的方法进行成桥试验计算,也能保证足够的精度。根据平胜大桥相关资料,经分析得到一些关键截面的内力影响线及关键点的位移影响线如图3,各图中纵坐标值均为在单个移动集中力300kN作用下的量值。24

24

24

图3一些关键截面的内力影响线及关键点的位移影响线根据上面所列的影响线及国内已建成的部分悬索桥成桥荷载试验资料,初步分析并拟定平胜大桥的静载试验的最不利工况如下:Ⅰ.主塔最大偏位;Ⅱ.主塔承受最大扭矩及最大偏载;Ⅲ.主跨跨中最大正弯矩;Ⅳ.加劲梁两端相对纵向最大位移;Ⅴ.主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩;Ⅵ.主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩;Ⅶ.边跨东幅混凝土连续梁的M4~M5跨跨中最大正弯矩;Ⅷ.主缆主跨跨中最大挠度;Ⅸ.主梁主跨跨中最大挠度;Ⅹ.主缆和顺侧最大张力;Ⅺ.主缆北滘侧最大上拔力;Ⅻ.14号吊索最大拉力;24

且由各量值影响线可知,边跨及和顺侧锚跨加载对主跨各量值影响微小,可忽略不计。经计算,各工况的加载车布置如下:(1)工况Ⅰ(主塔最大偏位)的荷载布置主塔最大偏位的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图4所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#、22#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,22#吊杆处的2辆车重均为350kN,共需46辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车→西、东幅⑤号车,详见表1。图4工况Ⅰ(主塔最大偏位)的试验车辆布置24

表1工况Ⅰ(主塔最大偏位)荷载分级表荷载分级加载车试验车辆产生的西塔柱塔顶偏位(m)设计活载产生的西塔柱塔顶最大偏位(m)荷载效率跨中截面上缘应力增量(MPa)跨中截面下缘应力增量(MPa)主梁跨中挠度(m)1西幅1+20.0440.1190.3729.194-25.901-0.4052西幅1+2+3+40.0880.7458.229-51.624-0.8093西幅1+2+3+4+东幅1+20.0950.804西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+40.1020.865西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4+东、西幅50.1050.8858.329-51.224-0.823(1)工况Ⅱ(主塔承受最大扭矩及最大偏载)的荷载布置主塔承受最大扭矩及最大偏载的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图5所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需22辆车重350kN和2辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表2。24

图5工况Ⅱ(主塔承受最大扭矩及最大偏载)的试验车辆布置表2工况Ⅱ(主塔承受最大扭矩及最大偏载)荷载分级表荷载分级加载车试验车辆产生的主塔偏位差(m)设计活载产生的最大主塔偏位差(m)荷载效率1西幅10.0100.0490.212西幅1+20.0200.413西幅1+2+30.0300.634西幅1+2+3+40.0400.84(1)工况Ⅲ(主跨跨中最大正弯矩)的荷载布置主跨跨中最大正弯矩的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图6所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表3。24

图6工况Ⅲ(主跨跨中最不利正弯矩)的试验车辆布置表3工况Ⅲ(主跨跨中最大正弯矩加载)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率跨中截面上缘应力增量(MPa)跨中截面下缘应力增量(MPa)主梁跨中挠度(m)1西幅1+245281.586055.60.5329.194-25.901-0.4052西幅1+2+3+490562.91.0558.229-51.624-0.8093西幅1+2+3+4+东幅1+24西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4(1)工况Ⅳ(加劲梁两端相对纵向最大位移)的荷载布置;24

加劲梁两端相对纵向最大位移的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图7所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需22辆车重350kN和2辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表4。图6工况Ⅳ(加劲梁两端相对纵向最大位移)的试验车辆布置表4工况Ⅳ(加劲梁两端相对纵向最大位移)荷载分级表荷载分级加载车试验车辆产生的加劲梁两端相对纵向位移(m)设计活载产生的最大的加劲梁两端相对纵向位移(m)荷载效率1西幅10.00200.01100.182西幅1+20.00430.393西幅1+2+30.00740.674西幅1+2+3+40.00910.83(1)工况Ⅴ(主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩)的荷载布置主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图8所示,各行分别布置在4#、5#、6#、7#吊杆处(后轴与吊点对齐),每行4辆汽车,重量均为350kN,共需16辆。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④24

号车,详见表5。图8工况Ⅴ(主塔(西幅)侧钢混结合段最负正弯矩加载)的试验车辆布置表5工况Ⅴ(主塔(西幅)侧钢混结合段最大负弯矩加载)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率钢混结合段(全钢部分起点截面)上缘应力增量(MPa)钢混结合段(全钢部分起点截面)下缘应力增量(MPa)主梁7号吊点挠度(m)11-37532.2-169221.80.22-11.35616.040-0.08721+2-75064.50.44-22.70232.065-0.17531+2+3-112597.00.67-34.03448.071-0.26241+2+3+4-150129.00.89-45.35764.064-0.349(1)工况Ⅵ(主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩)的荷载布置主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图9所示,各行分别布置在20#、21#、23#吊杆处(后轴与吊点对齐),每行4辆汽车,重量均为350kN,共需12辆。加载步骤为:西幅①号车→西幅②号车→西幅③号车→西幅④号车,详见表6。24

图9工况Ⅵ(主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩加载)的试验车辆布置表6工况Ⅵ(主跨3L/4截面(西幅和顺侧)最大正弯矩加载)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩设计弯矩荷载效率四分之三截面(21号吊点处)上缘应力增量(MPa)四分之三截面(21号吊点处)下缘应力增量(MPa)主梁21号吊点挠度(m)1116817.870975.40.249.889-10.918-0.07721+233635.70.4719.776-21.840-0.15331+2+350453.50.7129.662-32.758-0.23041+2+3+467271.30.9539.542-43.675-0.307(1)工况Ⅶ(边跨东幅M4~M5号墩之间的跨中最大正弯矩)的荷载布置边跨东幅M4~M5号墩之间的跨中弯矩影响线加密后的见图10,布载位置和车重如图11所示,5辆350kN的汽车并排布置在M4~M5号墩跨中(后轴与跨中截面对齐),共需5辆。加载步骤为:①、②号车→③号车→④号车→⑤号车,详见表7。24

图10M4~M5号墩跨中弯矩影响线图11工况Ⅳ(边跨M4~M5号墩之间跨中最大正弯矩)的试验车辆布置表7工况Ⅳ(边跨M4~M5号墩之间跨中最大正弯矩)荷载分级表荷载分级加载车加载弯矩(kN.m)设计弯矩(kN.m)荷载效率M4~M5跨中截面上缘应力增量(MPa)M4~M5跨中截面下缘应力增量(MPa)M4~M5跨中挠度(mm)11+24305.010849.50.3970.204-0.260-0.42221+2+36457.50.5950.306-0.390-0.63231+2+3+48610.00.7940.408-0.520-0.84341+2+3+4+510762.50.9920.510-0.650-1.054(1)工况Ⅷ(主缆主跨跨中最大挠度)的荷载布置主缆主跨跨中最大挠度的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图1224

所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表8。图12工况Ⅷ(主缆主跨跨中最大挠度)的试验车辆布置表8工况Ⅷ(主缆主跨跨中最大挠度)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载挠度(m)设计荷载控制挠度(m)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆跨中挠度-0.399-0.867西幅加载荷载效率0.462西幅1+2+3+4西幅加载主缆跨中挠度-0.798西幅加载荷载效率0.9224

3西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆跨中挠度-0.399东幅加载荷载效率0.464西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆跨中挠度-0.798东幅加载荷载效率0.92(1)工况Ⅸ(主梁主跨跨中最大挠度)的荷载布置主梁主跨跨中最大挠度的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图13所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表9。24

图13工况Ⅸ(主梁主跨跨中最大挠度)的试验车辆布置表9工况Ⅸ(主梁主跨跨中最大挠度)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载挠度(m)设计荷载控制挠度(m)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆跨中挠度-0.406-0.882西幅加载荷载效率0.462西幅1+2+3+4西幅加载主缆跨中挠度-0.812西幅加载荷载效率0.923西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆跨中挠度-0.406东幅加载荷载效率0.464西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆跨中挠度-0.812东幅加载荷载效率0.92(1)工况Ⅹ(主缆和顺侧最大张力)的荷载布置24

主缆和顺侧最大张力的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图14所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表10。图14工况Ⅹ(主缆和顺侧最大张力)的试验车辆布置表10工况Ⅹ(主缆和顺侧最大张力)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载主缆张力增量(kN)设计荷载效率24

荷载主缆张力增量(kN)1西幅1+2西幅加载主缆张力增量3426.48298.5西幅加载荷载效率0.422西幅1+2+3+4西幅加载主缆张力增量6852.8西幅加载荷载效率0.833西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆张力增量3426.4东幅加载荷载效率0.424西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆张力增量6852.8东幅加载荷载效率0.83(1)工况Ⅺ(主缆北滘侧最大上拔力)的荷载布置主缆北滘侧最大上拔力的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图15所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表11。24

图15工况Ⅺ(主缆北滘侧最大上拔力)的试验车辆布置表11工况Ⅺ(主缆北滘侧最大上拔力)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载主缆张力增量(kN)设计荷载主缆张力增量(kN)荷载效率1西幅1+2西幅加载主缆上拔力增量1829.64404.8西幅加载荷载效率0.422西幅1+2+3+4西幅加载主缆上拔力增量3659.1西幅加载荷载效率0.833西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载主缆上拔力增量1829.6东幅加载荷载效率0.424西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载主缆上拔力增量3659.1东幅加载荷载效率0.83(1)工况Ⅻ(14号吊索最大拉力)的荷载布置24

14号吊索最大拉力的荷载总体上按行列式布置,各车的布载位置和车重如图16所示,各行分别布置在10#、11#、14#、16#、17#、18#吊杆处(后轴与吊点对齐),其中10#、11#、14#、16#、18#吊杆处的5行(每行4辆)车重均为350kN,17号吊杆处的横向4辆车的车重从一侧到另一侧分别为350kN、150kN、150kN、350kN,共需44辆车重350kN和4辆车重150kN的汽车。加载步骤为:西幅①、②号车→西幅③、④号车→东幅①、②号车→东幅③、④号车,详见表12。图16工况Ⅻ(14号吊索最大拉力)的试验车辆布置24

表12工况Ⅻ(14号吊索最大拉力)荷载分级表荷载分级加载车试验荷载14号吊索拉力增量(kN)设计荷载14号吊索拉力增量(kN)荷载效率1西幅1+2西幅加载14号吊索索力增量65.6140.5西幅加载荷载效率0.472西幅1+2+3+4西幅加载14号吊索索力增量131.2西幅加载荷载效率0.933西幅1+2+3+4+东幅1+2东幅加载14号吊索索力增量65.6东幅加载荷载效率0.474西幅1+2+3+4+东幅1+2+3+4东幅加载14号吊索索力增量131.2东幅加载荷载效率0.93四、自振特性计算平胜大桥主桥部分为悬索桥,柔性大,刚度小,频率低,存在明显的竖向、横向、纵向和扭转振动,而且缆索、加劲梁和索塔等的振动存在明显的耦合现象。平胜大桥的自振特性计算采用大型通用软件ANSYS,计算模型见图17,第1~4阶自振频率汇总如表13。第1~4阶自振振型见图18~图21。图17平胜大桥动力计算模型24

表13平胜大桥前四阶自振频率阶数自振频率振型描述10.28869主塔侧倾20.31172两幅主梁竖向一阶正对称30.34615两幅主梁竖向一阶反对称40.40902两幅桥主缆面外反向一阶图18第1阶振型24

图19第2阶振型图20第3阶振型图21第4阶振型24'

您可能关注的文档

- 建筑给排水毕业设计计算书-全套计算

- 钢模板计算书.doc

- 16m预应力混凝土空心板计算书

- 800单桩承载力计算书

- qtz63塔吊基础计算书

- 结构专业计算书电子文件归档暂行规定(试行)

- 综合办公楼设计计算书毕业设计

- 安徽大学教工食堂设计-混凝土结构毕业设计计算书

- 秦皇岛某高校图书馆设计-毕业设计计算书

- 蔬菜地喷灌工程规划设计本科毕业设计计算书

- 咸阳E阳国际写字楼设计毕业设计计算书

- 第六中学综合楼结构设计文件毕业设计计算书

- 某高校教学楼工程设计计算书

- 超市中央空调工程图纸设计毕业设计计算书

- 高层综合办公楼地基基础设计计算书 土木工程专业毕业设计

- 12#13#二~四层厂房电气设计计算书

- XXXX教学楼设计计算书

- 办公楼毕业设计计算书