- 118.00 KB

- 15页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

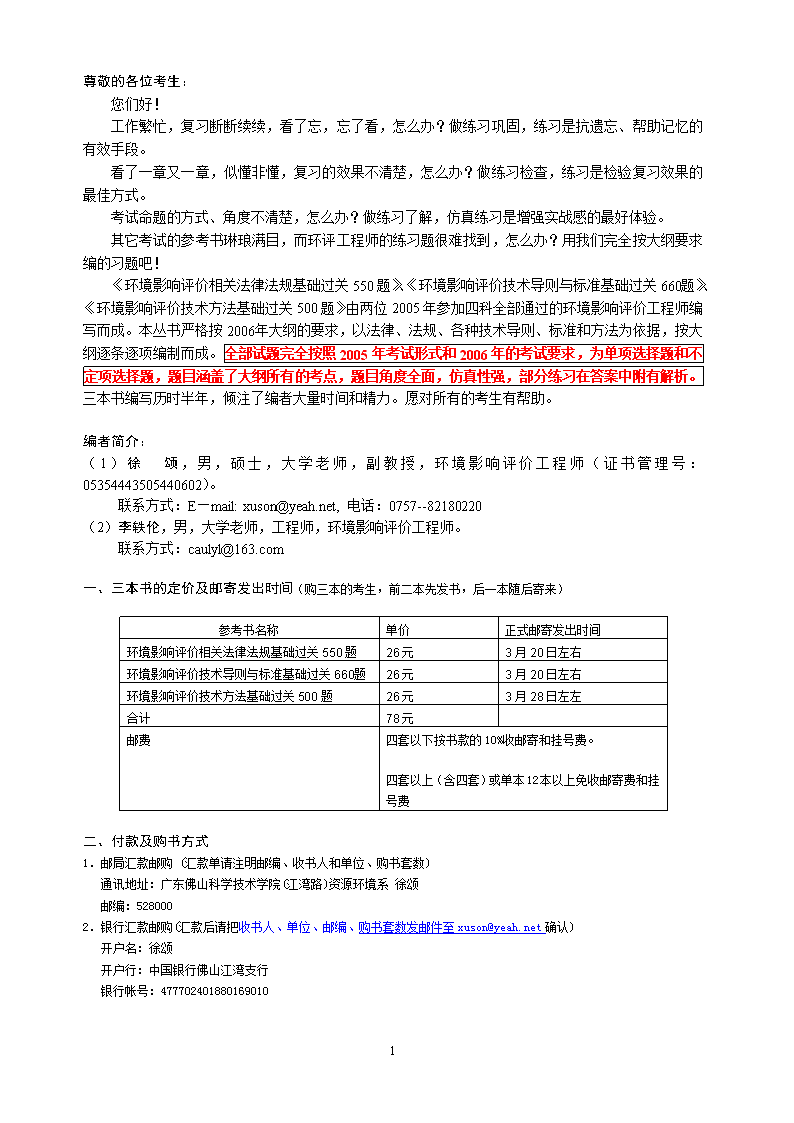

'尊敬的各位考生:您们好!工作繁忙,复习断断续续,看了忘,忘了看,怎么办?做练习巩固,练习是抗遗忘、帮助记忆的有效手段。看了一章又一章,似懂非懂,复习的效果不清楚,怎么办?做练习检查,练习是检验复习效果的最佳方式。考试命题的方式、角度不清楚,怎么办?做练习了解,仿真练习是增强实战感的最好体验。其它考试的参考书琳琅满目,而环评工程师的练习题很难找到,怎么办?用我们完全按大纲要求编的习题吧!《环境影响评价相关法律法规基础过关550题》、《环境影响评价技术导则与标准基础过关660题》、《环境影响评价技术方法基础过关500题》由两位2005年参加四科全部通过的环境影响评价工程师编写而成。本丛书严格按2006年大纲的要求,以法律、法规、各种技术导则、标准和方法为依据,按大纲逐条逐项编制而成。全部试题完全按照2005年考试形式和2006年的考试要求,为单项选择题和不定项选择题,题目涵盖了大纲所有的考点,题目角度全面,仿真性强,部分练习在答案中附有解析。三本书编写历时半年,倾注了编者大量时间和精力。愿对所有的考生有帮助。编者简介:(1)徐颂,男,硕士,大学老师,副教授,环境影响评价工程师(证书管理号:05354443505440602)。联系方式:E—mail:xuson@yeah.net,电话:0757--82180220(2)李轶伦,男,大学老师,工程师,环境影响评价工程师。联系方式:caulyl@163.com一、三本书的定价及邮寄发出时间(购三本的考生,前二本先发书,后一本随后寄来)参考书名称单价正式邮寄发出时间环境影响评价相关法律法规基础过关550题26元3月20日左右环境影响评价技术导则与标准基础过关660题26元3月20日左右环境影响评价技术方法基础过关500题26元3月28日左左合计78元邮费四套以下按书款的10%收邮寄和挂号费。四套以上(含四套)或单本12本以上免收邮寄费和挂号费二、付款及购书方式1.邮局汇款邮购(汇款单请注明邮编、收书人和单位、购书套数)通讯地址:广东佛山科学技术学院(江湾路)资源环境系徐颂邮编:5280002.银行汇款邮购(汇款后请把收书人、单位、邮编、购书套数发邮件至xuson@yeah.net确认)开户名:徐颂开户行:中国银行佛山江湾支行银行帐号:47770240188016901015

附:《环境影响评价技术导则与标准》书中69题15

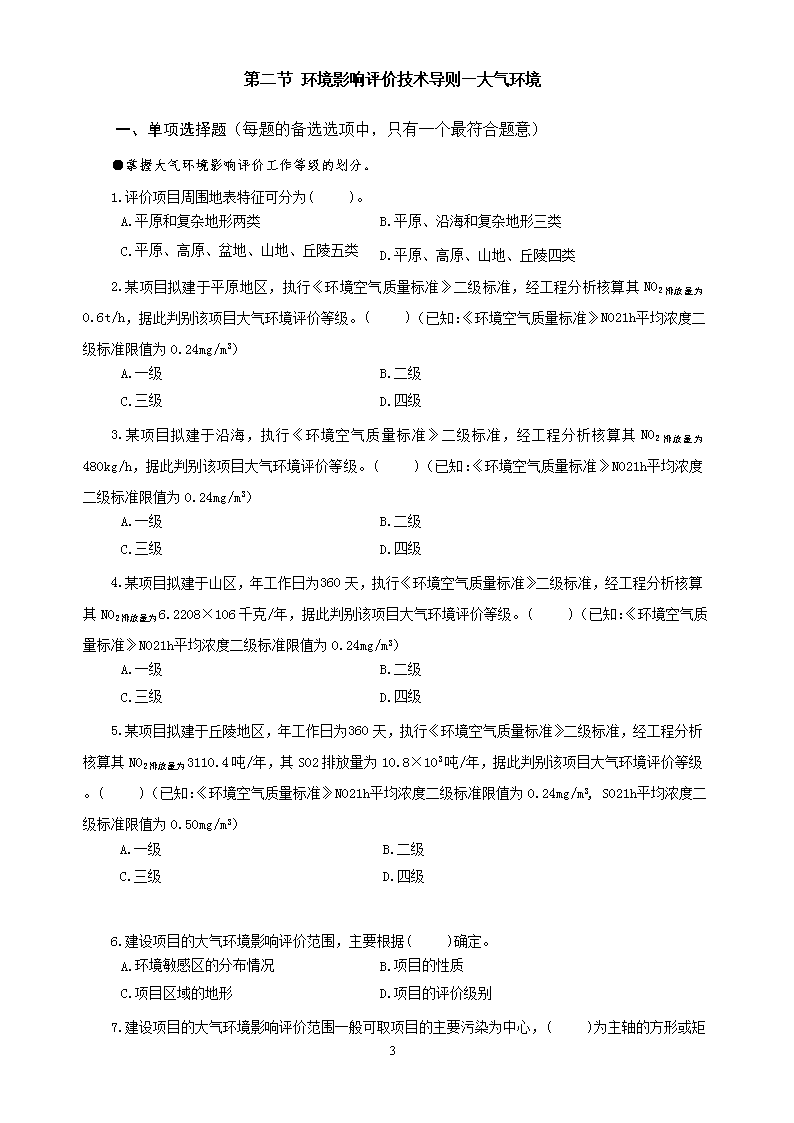

第二节环境影响评价技术导则—大气环境一、单项选择题(每题的备选选项中,只有一个最符合题意)●掌握大气环境影响评价工作等级的划分。1.评价项目周围地表特征可分为()。A.平原和复杂地形两类B.平原、沿海和复杂地形三类C.平原、高原、盆地、山地、丘陵五类D.平原、高原、山地、丘陵四类2.某项目拟建于平原地区,执行《环境空气质量标准》二级标准,经工程分析核算其NO2排放量为0.6t/h,据此判别该项目大气环境评价等级。()(已知:《环境空气质量标准》NO21h平均浓度二级标准限值为0.24mg/m3)A.一级B.二级C.三级D.四级3.某项目拟建于沿海,执行《环境空气质量标准》二级标准,经工程分析核算其NO2排放量为480kg/h,据此判别该项目大气环境评价等级。()(已知:《环境空气质量标准》NO21h平均浓度二级标准限值为0.24mg/m3)A.一级B.二级C.三级D.四级4.某项目拟建于山区,年工作日为360天,执行《环境空气质量标准》二级标准,经工程分析核算其NO2排放量为6.2208×106千克/年,据此判别该项目大气环境评价等级。()(已知:《环境空气质量标准》NO21h平均浓度二级标准限值为0.24mg/m3)A.一级B.二级C.三级D.四级5.某项目拟建于丘陵地区,年工作日为360天,执行《环境空气质量标准》二级标准,经工程分析核算其NO2排放量为3110.4吨/年,其SO2排放量为10.8×103吨/年,据此判别该项目大气环境评价等级。()(已知:《环境空气质量标准》NO21h平均浓度二级标准限值为0.24mg/m3,SO21h平均浓度二级标准限值为0.50mg/m3)A.一级B.二级C.三级D.四级6.建设项目的大气环境影响评价范围,主要根据()确定。A.环境敏感区的分布情况B.项目的性质C.项目区域的地形D.项目的评价级别7.建设项目的大气环境影响评价范围一般可取项目的主要污染为中心,()为主轴的方15

形或矩形。A.次主导风向B.项目的东西向C.主导风向D.项目的南北向8.某建设项目位于某中等城市的城区,经计算大气环境评价的级别为一级,此建设项目的大气环境影响评价范围的边长不小于()。A.10kmB.14kmC.16kmD.20km9.某建设项目位于平原地区,经计算大气环境评价的级别为二级,此建设项目的大气环境影响评价范围的边长不小于()。A.10kmB.14kmC.16kmD.20km10.对于地形、地理特征和排放高度、排放量较大的点源的调查,大气环境影响评价范围还应扩大到界外区域,各方位的界外区域的边长大致为评价区域边长的()。A.0.2倍B.0.5倍C.1倍D.1.5倍11.核设施的大气环境影响评价范围一般以该设施为中心、半径为()的圆形地区。A.40kmB.60kmC.80kmD.100km12.对于拟建项目污染源三级评价项目,大气污染源调查的对象可只调查()。A.拟建项目工业污染源B.拟建项目民用污染源C.评价区的工业污染源D.评价区的民用污染源13.对于新建项目的大气污染源调查可通过()或设计资料确定。A.物料平衡法B.遥感技术C.类比调查D.现场实测●熟悉各等级评价项目大气污染源调查的内容及要求。14.大气环境一级评价项目的面源调查,其网格和单元大小一般可取()。A.300×300(m2)B.100×100(m2)C.2×2(km2)D.1×1(km2)●熟悉大气环境质量现状监测项目、监测布点原则与监测制度。15.大气环境现状监测布点原则是在评价区内按以()为主兼顾均布性。A.同心圆B.放射状C.环境功能区D.规划功能区16.对大气环境一级评价项目,现状监测点不应少于()。15

A.9个B.10个C.12个D.15个17.对大气环境二级评价项目,现状监测点不应少于()。A.4个B.8个C.10个D.6个18.对大气环境三级评价项目,如果评价区内已有例行监测点可()。A.不再安排监测B.再布置1个点进行监测C.再布置2个点进行监测D.再布置3个点进行监测19.对大气环境一级评价项目,其监测制度不得少于()。A.一期B.二期C.三期D.四期20.对大气环境二级评价项目,其监测制度可取()。A.一期不利季节,必要时也应二期B.二期C.三期D.一期有利季节,必要时也应二期21.对大气环境三级评价项目,其监测制度是()。A.作一期监测B.可不作监测,必要时可作一期监测C.作一期不利季节D.作一期有利季节22.每期监测时间,大气环境一级评价项目至少应取得有季节代表的()有效数据。A.3天B.5天C.6天D.7天23.每期监测时间,大气环境二级评价项目全期至少监测()。A.3天B.4天C.5天D.6天24.每期监测时间,大气环境三级评价项目全期至少监测()。A.3天B.4天C.5天D.6天25.每期监测时间,大气环境一级评价项目至少应取得有季节代表的7天有效数据,每天不少于()。A.4次B.6次C.8次D.10次26.每期监测时间,大气环境二、三级评价项目全期至少监测5天,每天至少()。A.4次B.6次C.8次D.10次●熟悉建设项目所在地附近台站现有常规气象资料的采用原则。15

27.可直接使用建设项目所在地距离最近的气象台(站)的资料的评价等级是()。A.一级评级B.二级评级C.三级评级D.二、三级评级28.对于大气环境一、二级评价项目,如果气象台(站)在评价区域内,且和该建设项目所在地的()基本一致,则其大气稳定度和可能有的探空资料可直接使用,其它地面气象要素可作为该点的资料使用。A.位置B.地形C.所处的功能区D.地理条件●掌握对建设项目所在地附近气象台站气象调查时期的要求。29.对于大气环境一级评价项目,污染气象调查期间至少应为最近()。A.四年B.三年C.二年D.一年30.对于大气环境二、三级评价项目,污染气象调查期间至少应为最近()。A.四年B.三年C.二年D.一年●掌握大气稳定度分级。31.大气稳定度等级按修订的帕斯奎尔(Pasquill)稳定度分级法,可分为()级。A.三B.四C.五D.六32.大气稳定度(P·S)的C级表示()。A.中性B.较稳定C.弱不稳定D.不稳定33.大气稳定度(P·S)的E级表示()。A.中性B.较稳定C.弱不稳定D.不稳定34.大气稳定度(P·S)的B、D、F级分别表示()。A.不稳定、中性、稳定B.较不稳定、弱不稳、稳定C.强不稳定、中性、较稳定D.较不稳定、弱不稳定、强稳定●熟悉地面气象资料和高空气象资料调查的主要内容。35.如果符合可直接使用的气象台(站)有高空探空资料,对于大气环境一、二级评价项目,可酌情调查有关距该气象台(站)地面()高度以下的风和气温资料。A.1500mB.1000mC.800mD.2000m15

●熟悉各等级评价项目大气环境影响的预测内容及要求。36.不利气象条件系指()以及对环境敏感区或关心点易造成严重污染的风向、风速、稳定度和混合层高度等条件(也可称典型气象条件)。A.典型日状态B.熏烟状态C.狭谷状态D.复杂地形状态●熟悉大气环境影响预测方法的选用原则。37.对于大气环境影响三级评价项目,一般情况下,可选用()进行预测。A.平流扩散方程B.熏烟模式C.狭谷模式D.正态模式38.对于大气环境影响一、二级评价项目,在可能出现背风涡以及下沉、下洗气流的复杂地形或高大建筑物附近,必要时,还应通过()进行预测。A.室外模拟试验程B.类比分析C.室内模拟试验D.GIS分析●掌握常用预测模式的适用条件。39.下述有风时点源扩散模式中U的含义是()。A.排气筒出口处的平均风速,m/sB.排气筒入口处的平均风速,m/sC.排气筒几何高度,mD.地面10米高处平均风速,m/s40.下述公式中He的含义是()。A.混合层厚度,mB.排气筒距地面几何高度,mC.排气筒有效高度,mD.烟气抬升高度,m41.对于一、二级评价,下述公式中k值可取()。A.1B.2C.3D.4●掌握评价指数和污染分担率的定义。42.某种污染因子在A地的浓度预测值为0.16mg/m3,对应的质量标准值是0.32mg/m3,评价指数为()。15

A.0.6B.2C.0.5D.0.8●掌握评价大气环境质量影响的要求。43.大气环境质量影响评价应全面分析建设项目()的设计方案(一种或几种)对评价区大气环境质量的影响,并给出这一影响的综合性估计和评价。A.最初选择B.初审C.最终选择D.其中二、不定项选择题(每题的备选项中至少有一个符合题意)●掌握大气环境影响评价工作等级的划分。1.大气环境影响评价工作等级的划分根据评价项目的()等因素。A.大气环境质量标准B.主要污染物排放量C.投资金额D.周围地形的复杂程度2.下列哪些地形属复杂地形。()A.平原B.丘陵C.山区D.沿海E.大中城市的城区3.在下列哪些情况下可以对大气环境评价的级别作适当调整,但调整的幅度上下不应超过一级。()A.环境敏感区的分布情况B.总投资和产值C.当地大气污染程度D.项目的性质E.周围地形的复杂程度●掌握各等级大气环境影响评价范围的确定原则。4.在评价区包含下列哪种情况下,大气环境影响评价可适当缩小评价区的范围。()A.环境保护敏感区B.荒山C.沙漠D.沙尘暴源区●熟悉大气污染源调查对象的确定及调查方法。5.对于新建项目一、二级评价项目,大气污染源调查的对象应包括()。A.拟建项目污染源B.拟建项目老污染源C.评价区的工业污染源D.评价区的民用污染源6.对于改扩建项目一、二级评价项目,大气污染源调查的对象应包括()。A.新污染源B.老污染源C.评价区的工业污染源D.评价区的民用污染源●熟悉各等级评价项目大气污染源调查的内容及要求。15

7.对改扩建项目,大气环境一级评价项目污染源调查的主要污染物排放量应给出()。A.改造后污染物最终排放量B.现有工程排放量C.新扩建工程排放量D.改造后污染物的削减量8.大气环境一级评价项目的面源调查统计内容包括()。A.排气筒高度和出口内径B.主要污染物排放量C.面源排放高度D.排气筒出口烟气温度E.面源分类9.大气环境三级评价项目污染源调查,下列哪些内容可以不调查。()A.对改扩建项目的主要污染物排放量应给出“三本账”B.除主要污染物的正常生产的排放量外,对于毒性较大的物质还应估计其非正常排放量C.按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图D.点源调查E.面源调查10.大气环境三级评价项目污染源调查,下列哪些内容可以不调查。()A.按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排放量B.污染物排放方式C.对排放颗粒物的重点点源,除排放量外,还应调查其颗粒物的密度及粒径分布D.原料、固体废弃物等堆放场所产生的扬尘可作为“风面源”处理。应通过试验或类比调查,确定其起风速和扬尘量E.按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图11.大气环境三级评价项目污染源调查,可只调查下列哪些内容。()A.对改扩建项目的主要污染物排放量应给出“三本账”B.点源调查C.面源调查D.污染物排放方式E.按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图●熟悉大气环境质量现状监测项目、监测布点原则与监测制度。12.大气质量现状监测对每期监测时间的要求是()。A.一级评价至少7dB.二级评价至少5dC.三级评价至少3dD.三级评价至少5d●熟悉大气环境现状监测结果统计分析的基本要点。13.关于大气环境现状监测结果统计分析的基本要点,说法正确的有()。A.各点各期各主要污染物浓度范围B.一次最高值15

C.各点不利时期各主要污染物浓度范围D.日均浓度波动范围E.季日均浓度值14.关于大气环境现状监测结果统计分析的基本要点,说法正确的有()。A.一次值及日均值超标率B.不同功能区浓度变化特点及平均超标率C.浓度日变化及季节变化规律D.浓度与地面风向、风速的相关特点●熟悉建设项目所在地附近台站现有常规气象资料的采用原则。15.对于大气环境一、二级评价项目,如果气象台(站)在评价区域内,且和该建设项目所在地的地理条件基本一致,则其()可直接使用。A.风场B.大气稳定度C.年降水量D.可能有的探空资料●熟悉地面气象资料和高空气象资料调查的主要内容。16.对于大气环境一级评价项目,地面气象资料调查内容至少包括()。A.年、季(期)风玫瑰图B.月平均风速随月份的变化(曲线图)C.年、季(期)地面温度,露点温度及降雨量D.季(期)小时平均风速的日变化(曲线图)E.年、季(期)各风向,各风速段,各级大气稳定度的联合出现频率及年、季(期)的各级大气稳定度的出现频率17.对于大气环境二、三级评价项目,地面气象资料调查内容至少包括()。A.月平均风速随月份的变化(曲线图)B.年、季(期)风玫瑰图C.年、季(期)地面温度,露点温度及降雨量D.年、季(期)各风向,各风速段,各级大气稳定度的联合出现频率及年、季(期)的各级大气稳定度的出现频率E.季(期)小时平均风速的日变化(曲线图)18.如果符合可直接使用的气象台(站)有高空探空资料,对于大气环境一、二级评价项目,可酌情调查下述哪些距该气象台(站)地面1500m高度以下的风和气温资料。()A.规定时间的风向、风速随高度的变化B.年、季(期)的规定时间的逆温层(包括从地面算起第一层和其它各层逆温)及其出现频率,平均高度范围和强度C.规定时间各级稳定度的混合层高度D.日混合层最大高度及对应的大气稳定度●熟悉各等级评价项目大气环境影响的预测内容及要求。15

19.对于大气环境一级评价项目,环境影响预测内容包括()。A.一次(30min)和24小时取样时间的最大地面浓度和位置B.不利气象条件下,评价区域内的浓度分布图及其出现的频率C.评价区域季(期)、年长期平均浓度分布图D.可能发生的非正常排放条件下,相应ABC三选项中各项的浓度分布图E.必要时还应预测施工期间的大气环境质量20.对于大气环境二级评价项目,环境影响预测内容包括()。A.一次(30min)和24小时取样时间的最大地面浓度和位置B.不利气象条件下,评价区域内的浓度分布图及其出现的频率C.评价区域季(期)、年长期平均浓度分布图D.可能发生的非正常排放条件下,相应ABC三选项中各项的浓度分布图E.必要时还应预测施工期间的大气环境质量21.对于大气环境三级评价项目,环境影响预测内容包括()。A.一次(30min)和24小时取样时间的最大地面浓度和位置B.不利气象条件下,评价区域内的浓度分布图及其出现的频率C.评价区域季(期)、年长期平均浓度分布图D.可能发生的非正常排放条件下,相应ABC三选项中各项的浓度分布图E.必要时还应预测施工期间的大气环境质量●熟悉大气环境影响预测方法的选用原则。22.对于大气环境影响一、二级评价项目,可采用()预测。A.平流扩散方程B.随机游动等数值模式C.修正的正态模式D.正态模式●熟悉大气环境影响预测中的多源叠加的技术要求。23.对于大气环境一级评价项目,预测中的多源叠加的技术要求是()。A.计算该建设项目至少一期建成后各大气污染源的地面浓度,并在接受点上进行叠加B.计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度,并在接受点上进行叠加C.对于改扩建项目,还应计算现有全部大气污染源的叠加地面浓度D.对于评价区的其它工业和民用污染源以及界外区的高大点源,应尽可能叠加其地面浓度24.对于大气环境二、三级评价项目,预测中的多源叠加的技术要求可主要执行()。A.计算该建设项目至少一期建成后各大气污染源的地面浓度,并在接受点上进行叠加B.计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度,并在接受点上进行叠加15

C.对于改扩建项目,还应计算现有全部大气污染源的叠加地面浓度D.对于评价区的其它工业和民用污染源以及界外区的高大点源,应尽可能叠加其地面浓度●掌握常用预测模式的适用条件。25.导则中推荐的高斯扩散模式的适合条件是()。A.平原地区B.丘陵地区C.定场D.连续排放污染源浓度分布●掌握评价大气环境质量影响的要求。26.评价大气环境质量影响的基本原则有()。A.确定大气环境目标值B.计算评价指数和污染分担率C.建设项目的厂址和总图布置的评价D.污染源评价E.分析超标时气象条件三、参考答案一、单项选择题1.【答案】A2.【答案】B【解析】此题是判别大气环境评价等级最简单的题目。据题算出pi=2.5×109。但要注意两点:一是此值刚好是一个分界值,二是项目位于平原区,因此应判为二级。3.【答案】B【解析】据题算出pi=2×109。位于2.5×109与2.5×108之间,且是复杂地形。此题注意两点:一是项目位于沿海,属复杂地形;二是NO2排放量的单位是“kg/h”,而导则公式中QI的单位是“t/h”单位要换算。4.【答案】A【解析】据题算出pi=3×109。pi≥2.5×109,且是复杂地形。此题主要注意排放量的换算,在实务中,可行报告往往提供的是这种数据。已知排放量是一年,应该按题中给的360天,而非365天。NO2排放量折算成公式中的QI是“0.72t/h”。5.【答案】A【解析】此题是计算中较为复杂的一题,涉及到复杂地形、单位换算和多要素。据题算出NO2的pi=1.5×109,SO2的pi=2.5×109,取其中最大的值,且是复杂地形,因此评价等级为一级。此题NO2排放量折算成公式中的QI是“0.36t/h”,SO2排放量折算成公式中的QI是“1.25t/h”。15

还要注意:“NO21h平均浓度二级标准限值”和“SO21h平均浓度二级标准限值”很可能在题目中不提供,因2005年考试中,这些常见污染物的二级标准限值出现在考题中,自已要记住。6.【答案】D7.【答案】C8.【答案】D【解析】对于一、二、三级评价项目,大气环境影响评价范围的边长,一般分别不应小于16~20km、10~14km、4~6km。平原取上限,复杂地形取下限,对于少数等标排放量较大的一、二级项目,评价范围应适当扩大。9.【答案】A【解析】这类题除牢牢记住这几个数据外,还要注意跟大气环境评价级别的计算结合起来出题。比如说前面几个计算评价级别的题目直接让你回答大气环境影响评价的范围,而不让你选择评价级别。10.【答案】B11.【答案】C12.【答案】A13.【答案】C14.【答案】D【解析】面源调查统计内容:将评价区在选定的坐标系内网格化。可以评价区的左下角为原点;分别以东(E)和北(N)为正X和正Y轴。网格和单元,一般可取1×1(km2),评价区较小时,可取500×500(m2)。15.【答案】C16.【答案】B17.【答案】D18.【答案】A19.【答案】B20.【答案】A21.【答案】B22.【答案】D(2005年考过此题)23.【答案】C24.【答案】C25.【答案】B26.【答案】A15

28.【答案】C28.【答案】D29.【答案】B(2005年考过此题)30.【答案】D31.【答案】D32.【答案】C33.【答案】B34.【答案】A35.【答案】A36.【答案】B37.【答案】D38.【答案】C39.【答案】A(2005年考过此题)【解析】注意各个参数的意义。40.【答案】C41.【答案】D【解析】三级评价项目可取k=0。42.【答案】C43.【答案】C二、不定项选择题1.【答案】ABD2.【答案】BCDE3.【答案】ABCDE4.【答案】BC【解析】“沙尘暴源区”属环境敏感区的一种。5.【答案】ACD【解析】对于新建项目不存在老污染源问题,所以B不应选。6.【答案】ABCD7.【答案】ABCD【解析】对改扩建项目大气污染源调查的基本内容包括“三本帐”及改造后污染物最终排放量。8.【答案】BCE15

【解析】AD选项是点源调查的内容。9.【答案】BC10.【答案】ACDE11.【答案】ABCD12.【答案】ABD13.【答案】ABDE14.【答案】ABCD15.【答案】BD【解析】对于一、二级评价项目,如果气象台(站)在评价区域内,且和该建设项目所在地的地理条件基本一致,则其大气稳定度和可能有的探空资料可直接使用,其它地面气象要素可作为该点的资料使用。注意划线部分是关键词。16.【答案】ABCDE17.【答案】BD(2005年考过此题)18.【答案】ABCD19.【答案】ABCDE20.【答案】ABCD【解析】《导则》中只规定:“一级评价项目在必要时还应预测施工期间的大气环境质量。”对于二级评价项目则没说。21.【答案】ABC22.【答案】ABCD23.【答案】BCD24.【答案】BC25.【答案】ACD26.【答案】ABCDE15'

您可能关注的文档

- 湖南绿色建材评价技术导则

- 08年环境影响评价师《环评技术导则与标准》模拟试题1-2

- 农村危险房屋鉴定技术导则

- 国家电网配电自动化技术导则

- 江苏省省学校、医院建筑抗震安全隐患排查技术导则附表

- 深圳市既有建筑幕墙安全检查技术导则(试行)

- 5兰州市城乡规划管理技术导则(试行)

- 哈尔滨市装配式预制混凝土箱涵综合管廊技术导则

- 环境影响评价技术导则 铁路

- 湖南电力公司输变电环保纠纷处理技术导则

- 福建住宅工程质量提升技术导则

- 楼宇分项计量设计安装技术导则

- 数据传输技术导则

- 昆明市民用建筑能效测评标识技术导则

- 重庆山平塘整治技术导则(定稿)

- 福建住宅工程质量提升技术导则

- 严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则

- 严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则